主軸の電気事業をめぐる大きな変化が

「人的資本経営」強化につながった

九州電力さんは2023年10月に発行された「九電グループ統合報告書2023」の中で「人的資本経営の更なる強化」を打ち出しておられます。その背景についてお聞かせください。

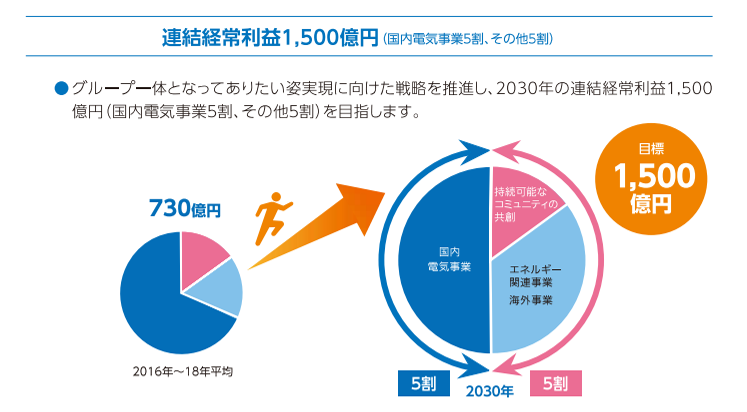

ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部 社員研修所長 吉田康成(以下、吉田):背景には、九電グループの経営ビジョンをいかに実現していくかという問題意識があります。人口減少や家電の省エネ化などによって、弊社の本業である電気事業が鈍化していくことはもはや不可避です。事業成長のためには、国内電気事業以外の事業強化に注力していかねばなりませんが、その鍵となるのが人材です。電気事業に携わっていた人材育成に加えて、これからは新事業に関わる人材にも投資する必要があります。

弊社の社員すべてに求められるのは、電気事業に関する知識やスキルであり、「決まったことをきちんとやる」ことが大前提にあります。しかし、「決まったことはきちんとできるけれど、新しいことは生み出せない」のでは困ります。そこで、今回「人的資本経営の更なる強化」を打ち出すことで、これまでの事業を変革したり、新しい事業を創出したりすることにチャレンジできる人材育成に取り組み始めたのです。

ビジネスソリューション統括本部 人材活性化本部 社員研修所 教育計画グループ 課長

(QXプロジェクト マネジメント変革担当)松田 直也(以下、松田):

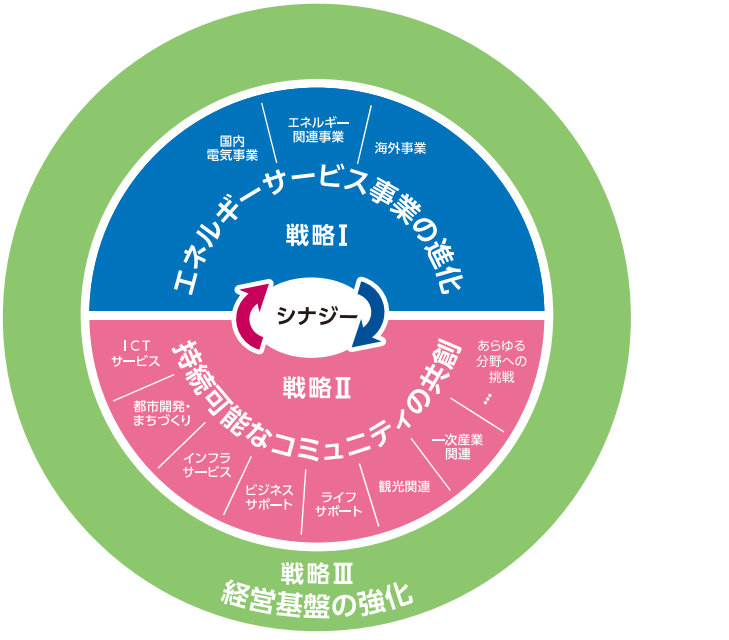

ひとつの転機になったのは、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みです。弊社は、業界のトップランナーとして「カーボンニュートラルビジョン2050」を2021年にリリースしました。

このビジョンに示されているように、既存のエネルギー事業においてもいままで通りではなく、新しい発想が必要です。それがシナジーを生み、既存事業が都市開発事業や海外インフラサービスなどの新事業につながることも想定しています。そのためには、「人」を軸にした戦略が必要であり、「人的資本経営」の更なる強化を打ち出すことになりました。

対話を行い、キャリアを積み上げていく

「QXプロジェクト」

2023年度に立ち上げた「QXプロジェクト」について具体的に教えてください。

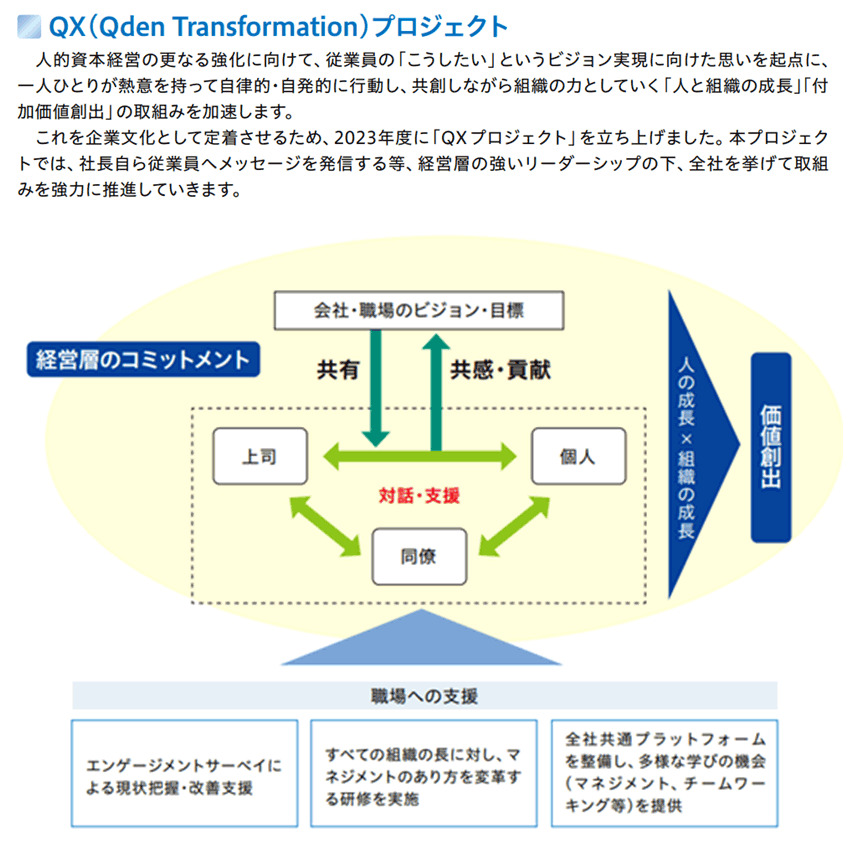

吉田:「QXプロジェクト」は2023年10月にスタートしました。個人の「こうしたい、こうありたい」という思い(Will)を、組織のビジョンとすり合わせ、組織の力に変えて価値を創出することを目指しています。

若い世代の方々には、仕事の中でやりがいを感じたいというマインドを持っている人が増えています。彼らが感じる「もやもや感」がQXプロジェクトによって発散できているのかなと思っています。

また、中高年のメンバーに関しても、蓋を開けてみると「やりたいことがあったけれどこれまでやれなかった」という人が思った以上に多いことに気づきました。彼らの声も拾って、組み上げていきたいと考えているところです。

QXプロジェクトは「対話」を重視しています。現在の対象従業員数は約12,000人にのぼりますが、社長だけでなく、部門長も従業員一人ひとりにコミットメントすることで全社的なムーブメントが作り出されていると感じています。

具体的には、経営層が実際に各職場へ足を運び、対話を重ねる努力がなされています。その場で従業員は現場の生の声をぶつけ、意見交換やフィードバックができていますし、経営ビジョンの浸透にもつながっています。

さらに従業員のアイディアや考えを引き出すためにはマネジメント層の対話力向上が欠かせません。そのために、今後、マネジメント層が互いに学び合えるプラットフォームや相談できる窓口をつくる構想もあります。

松田:弊社社長の池辺は「KAZサイト」という動画メディアで全従業員に対して週1回情報発信しています。「カズさんと呼んでほしい」と言い、毎回従業員と社長が隣り合って対話しているのを見ると、経営と社員が同じ目線で仕事をしていることを感じます(一般向けは「カズヒロチャンネル」としてYouTubeにて公開)。こうした取組みも会社という組織と従業員一人ひとりの思い(Will)の重なりに気づく機会になっていると考えています。

「九電グループ統合報告書」の中でも「DX推進」が強調されており、2025年度までにDX人材を6倍の240人にするという目標も掲げておられます。その背景や、経営戦略「九電グループ経営ビジョン2030」との関係について教えてください。

吉田:既存事業を効率化し、新事業開発にリソースを振り分けるためにはDXが欠かせません。また、DXによって新しい価値を生み出し、サービスを向上させることが顧客満足につながると考えています。

弊社はインフラである電気事業を主たる業務としてきたことから、従業員には「ルールを守る」意識が強く根付いています。これ自体は強みですが、場合によっては弱みにもなりかねません。「DX推進」が社内に浸透することで、「変えてもいい」という意識が芽生えることを期待しています。

松田:DXは限られた人材だけでなく、全従業員が関係するとの意識のもと、DXリテラシー向上に取り組んでいます。DXの根幹は、「デザイン思考」に代表されるように、これまでの考え方や仕事の進め方、マインドを変えていくことにあると考えています。そして、その実現には、マネジメントの果たす役割が非常に大きいと考えています。

現在、組織の長全員に対して、マネジメント変革研修、そして変革に向けた実践とフォローといった一連のプログラムを併行して行っており、DX推進に向けた相乗効果を期待しています。また、従業員のWill(したい、やりたいといった思い)を大事にするマネジメントが、組織を強くする原動力になると考えています。人は「思い」を持った資本です。その「思い」を引き出し活かすのも大事なマネジメントの役割です。

「自律・共創・学び合い」で

キャリアオーナーシップを育てる

自律的に成長する「人の成長」を支援するための施策や教育プログラムについて教えていただけますか。

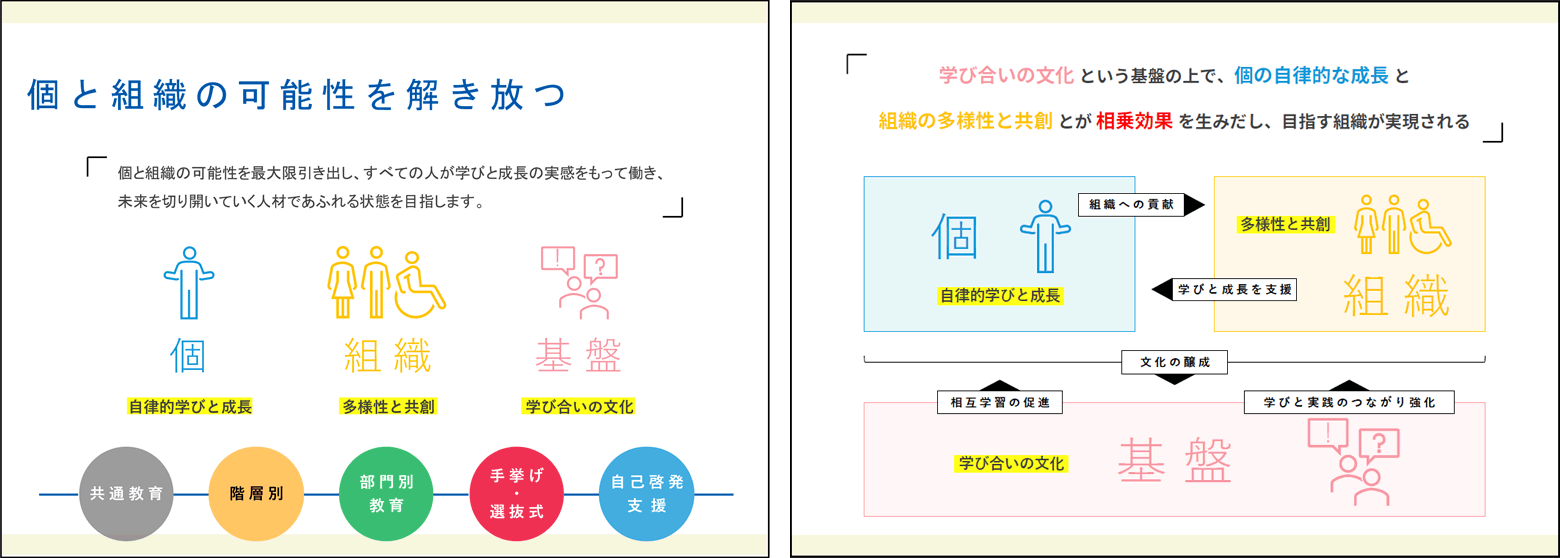

吉田:私たちの教育方針として、「個と組織の可能性を解き放つ」をスローガンに、自律・共創・学び合いをキーワードとした教育プログラムを展開しています。

「自律」に関しては、従業員が学びたいときに学べるものを提供することが大切です。これまでは人事側で準備したメニューを受けてもらう形をとっていましたが、約3,000のコースを準備した「MY choice研修」では、自らが選択できるようにしています。

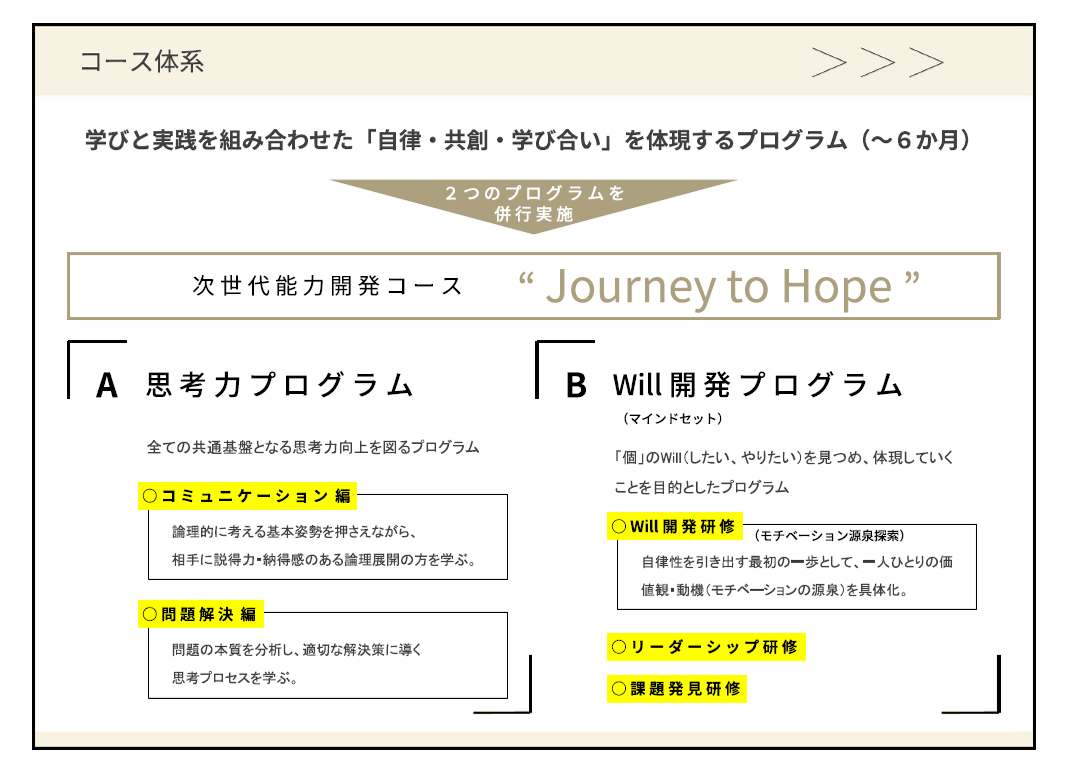

また2023年度からスタートした次世代層を対象にした「次世代能力開発コース」のコンセプトは「自律・共創・学び合い」を前面に打ち出し、これがまさにキャリアオーナーシップにあたるのではと考えています。

松田:「次世代能力開発コース」は「Journey to Hope」というテーマのもと、半年間かけて「個」のWill(したい、やりたい)を見つめ、会社や社会を変えていくことを目指す「Will開発プログラム」も含んでいます。単なる学びを得る研修ではなく、あくまで実践を意識したアクションラーニング型のプログラムを構築しています。ブレンディッドラーニング方式を取り入れながら、自律的に学びを深めていくコミュニティを形成し、「2030年に向けた会社への提言」をまとめて発表してもらう予定です。

このプログラムは一人でやるのではなく、お互いアドバイスし合って「学び合い」、「共創」しながら作り上げていくものです。兼業者14名と参加者とのCo-creation型研修を企画し実施しているところです。

また、2024年3月に学びに関する情報提供ツールとして「学びのプラットフォーム」である「Q-learning」をオープンしました。このプラットフォームを活用することで、自分の「Will」に合わせて学びたいことを自律的に学ぶことができます。学びは、ちょっとした気づきからはじまることもありますので、社内への学びに関する情報発信基地としても活用していきたいと考えています。

加えて、社員全員がつながり、投稿できる「つながるサイト」という仕組みもあります。このサイトで各自が得た学びを共有し、全従業員が「主役」になれる世界観を実現する仕組みを構築しています。

狙いは「やりたい」が全社に高まり還流していくこと

さまざまな施策をお聞かせいただきましたが、従業員に浸透し、変化している手ごたえは感じておられますか?

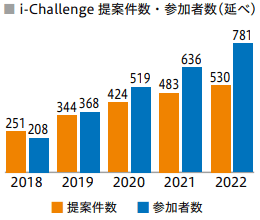

松田:2017年に立ち上げた「KYUDEN i-PROJECT」では、今まで500件を超えるビジネスアイディアが提案されました。実際に新規事業を立ち上げるかは別として、イノベーションを生み出そうとする挑戦が社内で還流して全体の気運が上がっている証拠だと感じています。

出典:九電グループ 統合報告書 2023(PDF)

「KYUDEN i-PROJECT」で心に残っているエピソードがあります。もう今は定年を迎えられたのですが、私の大先輩がこのプロジェクトに1人で応募され、「最後にチャンスを与えてほしい」とビジネスアイディアをプレゼンされていました。結果は不採用だったのですが、年齢に関係なく、挑戦したいと思っている人が、潜在的にたくさんいることを思い知らされました。

ただ、このプロジェクトに参加しているのは従業員全体からするとそこまで多くはありません。一方、今回のQXプロジェクトでは、「全ての従業員」が主役となり、それぞれのWillと組織としての成果をすり合わせていくことを目指しています。誰かに言われたから仕事をするのではなく、組織のパートナーとして主体的に関わっていくことが目的です。新しい事業を立ち上げるかどうかに限らず、既存の事業の中でも変化を起こせる、一人ひとりの可能性を一緒に見つけていきたいと思っています。

キャリアオーナーシップとは自分だけでなく、

仲間とつくり上げていくもの

九州電力さんが考える「キャリアオーナーシップ」とは何でしょうか?

吉田:弊社の場合は、主力事業である電気事業に関する技術や知識を土台としつつ、いかに自律していくかが問われます。あくまでも、ブランドメッセージである「ずっと先まで、明るくしたい。」を実現するためのキャリアオーナーシップと捉えることが大切です。

それぞれがキャリアオーナーシップを発揮することで、会社で働く喜びも味わえる。そして、個人の喜びの集合体が組織の喜びだと思っています。

松田:キャリアオーナーシップは「自律」と結び付けられますが、「自律」は「個」だけでは達成できません。「自律した個」がつながって、チームにならなければ会社や社会は変えられないのです。「共創」や「学び合い」をキーワードとしているのは、そうしたチームが自然と生まれてくる組織開発を目指している思いがあります。

弊社の「4つの挑戦」の中に「語り合う中から、答えを見出し、行動を」があります。自律といっても一人で答えを見出そうとするのではなく、仲間と語り合う中から生まれてくるのではないでしょうか。真の意味での「自律」は、一見矛盾して聞こえるかもしれませんが、他の人に助けを求めることができることだと思っています。

「ずっと先まで、明るくしたい。」を「九電グループの思い」として掲げておられます。九州、アジア、世界を明るくするために欠かせない、九州電力さんが描く「人材」について教えてください。

吉田:2023年10月の従業員に対する社長のコミットメントの中にも、「一人ひとりが『思い』を声に出すことからスタートしよう」「一人ひとりの『思い』を組織の力に変えていくためには、職場の上長や同僚が『思い』を尊重し、お互いの実現に向けて支援し合うことが重要」とあります。

弊社はチームワークが素晴らしい会社です。その中でみんなが自分の夢を語り、周りがそれを支えてくれる、勇気づけてくれるような会社を作っていきたいと思っています。互いに支え合える「人材」を育てていきたいですね。

松田:従業員の中には自分のキャリアオーナーシップに関して悩んでいる人もたくさんいらっしゃると思います。なかなか自分のWillを持てない、能力を発揮できていないと言われる人もいますが、全ての人材がそれぞれにしかない可能性を持っていると信じています。そういう方々の可能性を解き放てるような組織を作り上げているところです。そうすることで、一人ひとりが、自分自身にとっても社会にとってもかけがえのない「人材」として、キャリオーナーシップにあふれる人生を送れるのだと信じています。

構成:河合 良成・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛(キャリアオーナーシップ リビングラボ)