司会:

次は、キャリアオーナーシップ実践を阻む壁とその打ち手をテーマに、プレゼンテーションをお願いいたします。

⑨キャリアオーナーシップ実践を阻む壁とその打ち手

中村:

このチームの参画企業は、栗田工業、内閣人事局、三菱ケミカル、そして九州電力でございます。本日は、九州電力の中村が発表させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

写真の画像は「障壁を崩す」ということで、壁をパンチしています。その意図をくみ取っていただける方がいらっしゃれば、とても嬉しいです。

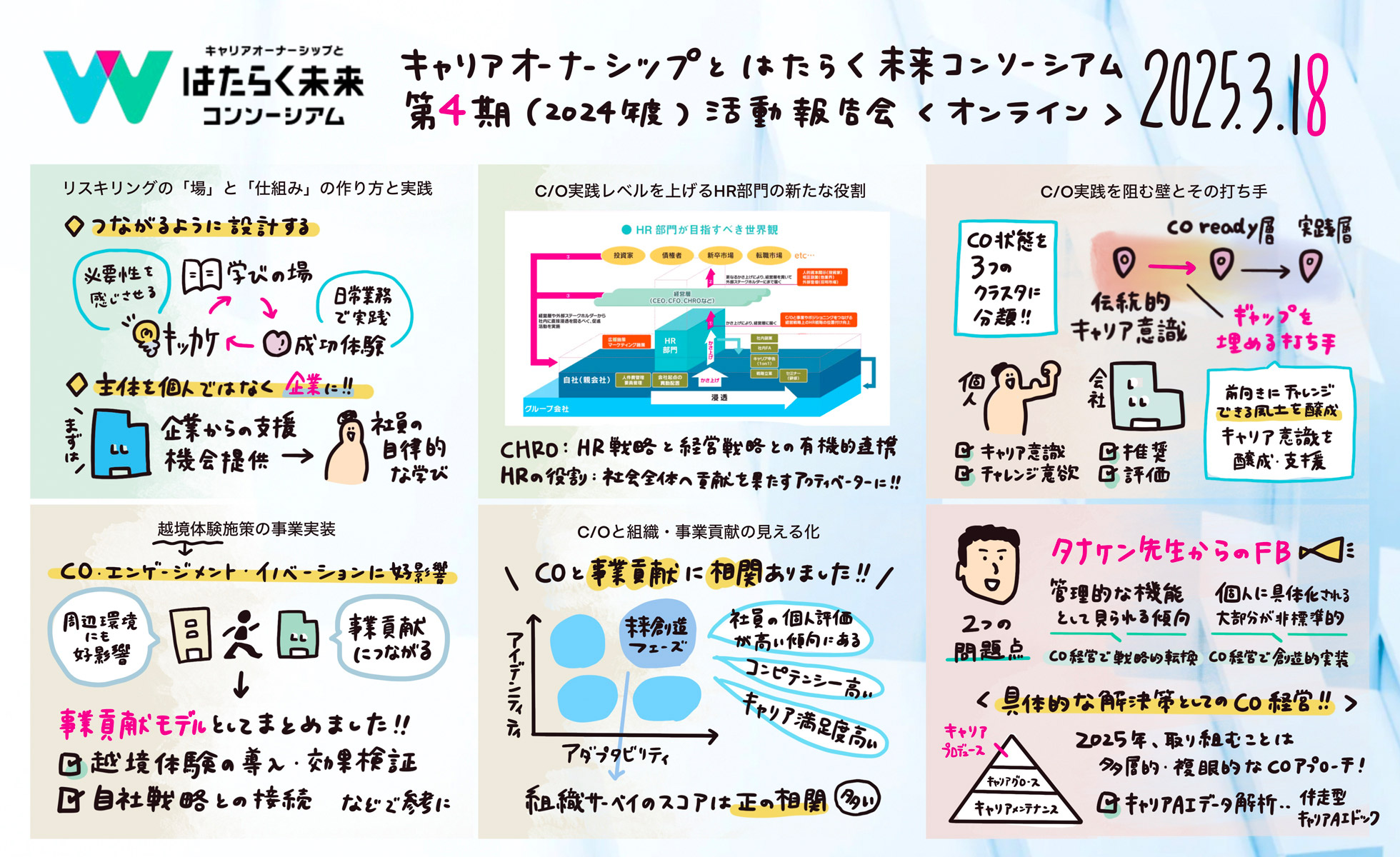

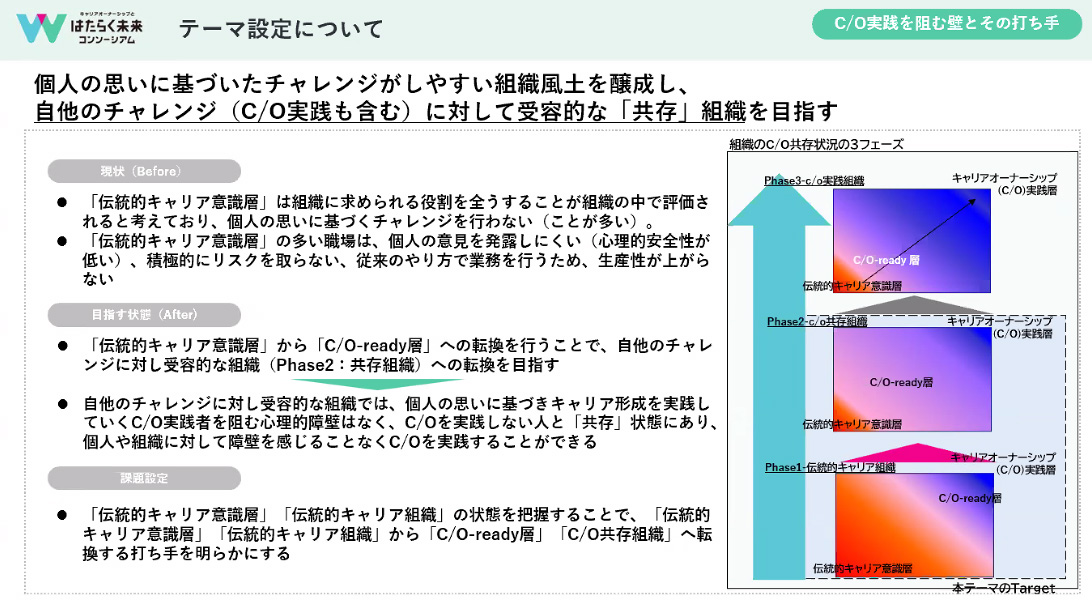

この分科会では、キャリアオーナーシップ実践から従業員を阻む、社内の壁はなんであるか、どのように打ち手を出していくかが課題でした。

キャリアオーナーシップの重要性が増していることはみなさまもご存じかと思います。しかし、キャリアオーナーシップを持っていてもそれが実践できない壁があるのではないか、と考えてきました。しかし、なかには「非協力者」がいるのではないか。と、とらえました。二項対立にならないよう、タナケン先生からのアドバイスもあり「これまでの成長を支えてきた方々が、キャリアオーナーシップ経営の壁になっているのではないか」という仮説を立てています。

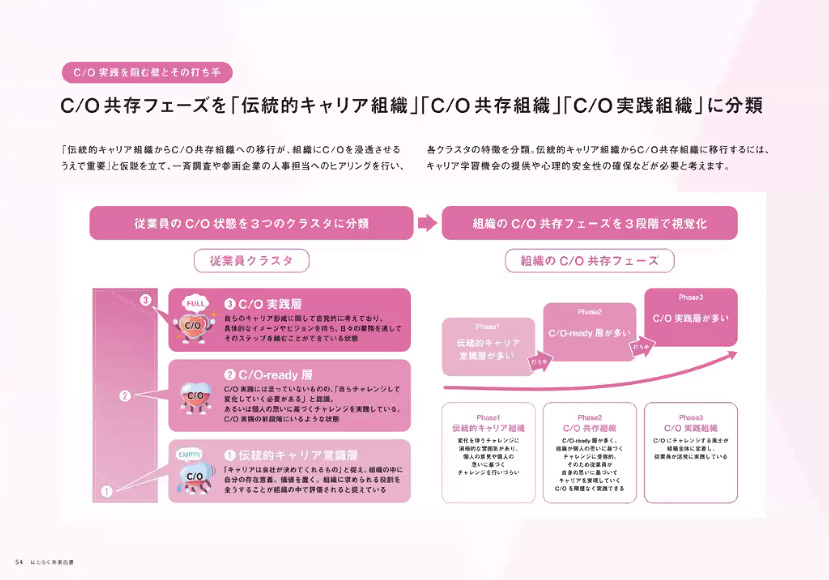

私たちは、従業員を3つのクラスタに分類しました。キャリアオーナーシップを実践する層、キャリアオーナーシップの重要性は理解している層、そして伝統的なキャリアを意識する層です。図の一番下にある「伝統的キャリア意識層」とは、終身雇用や年功序列といった従来型の組織で活躍してきた人々を指しています。

この層に属する人々は、「キャリアは会社が決めてくれるもの」と捉えており、自分の存在意義や価値を組織の中に見出しているのが特徴です。組織から求められる役割を果たすことが、そのまま組織内での評価につながると考え、そうした働き方をしている人たちを指しています。

先ほどは非協力者と伝えましたが、かつての企業の成長に寄与してくれた方々でもあることから「伝統的キャリア意識層」と名付けています。

伝統的キャリア意識層と、キャリアオーナーシップ実践層の間にいる「キャリアオーナーシップの必要性を理解している層」においても、準備ができているという意味を込め「キャリアオーナーシップ-ready層」と書いています。

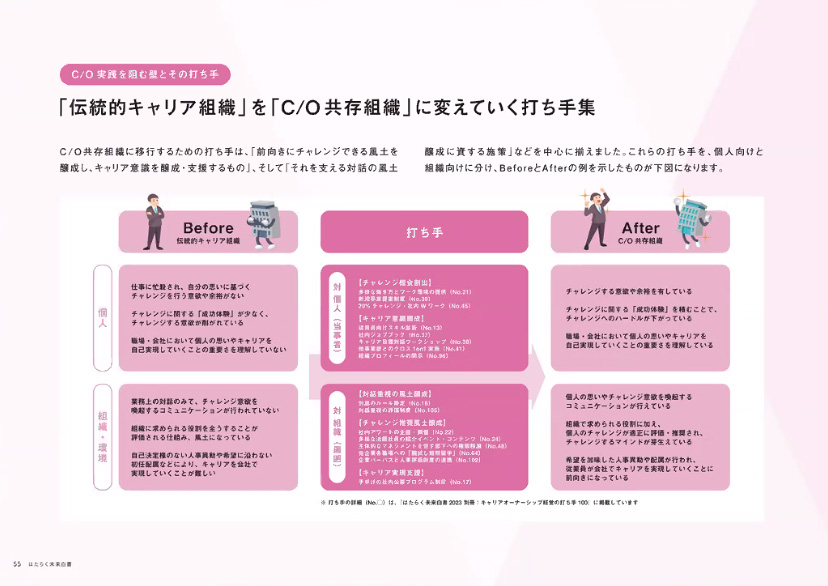

そして、この図では伝統的キャリア層が、キャリアオーナーシップ共存組織の一員になるための打ち手を記載しました。この分科会では、個人の状態だけでなく、組織や集団といった環境の視点からもアプローチすることを重視しており、そうした個人と組織の両方の視点から打ち手をリストアップしました。

特に、「チャレンジ機会の創出」をねらう施策で、組織内に対話やチャレンジを促進する文化を醸成することで、従業員がチャレンジする意欲や余裕を持てるようにするよう提案しています。チャレンジした成功体験を積み重ねることで、チャレンジへの心理的ハードルが下がり、個人の姿勢や意識が前向きに変わっていくことが期待されるからです。

このように、個人が自らの思いやチャレンジ意欲を持ち、それを喚起するようなコミュニケーションが行える組織。また、組織が求める役割を果たすだけでなく、個人のチャレンジが正当に評価・推奨されることで、チャレンジするマインドが自然と育まれていく組織への転換が可能になると考えています。

タナケン先生のコメント:

ありがとうございます。組織変革の段階を図示したものが印象的なチームでした。組織において、伝統的キャリアを持つ層と、キャリアオーナーシップを持つ層がぶつからないことが大事であろうと思います。大事なポイントとして、キャリアオーナーシップ実践層には伝統的キャリア層には戻らないのですよね。ですから、循環する図ではない、矢印で変化が一方通行として描かれていることが大事であろうと思います。ありがとうございます。

⑩越境体験施策の事業実装

新川:

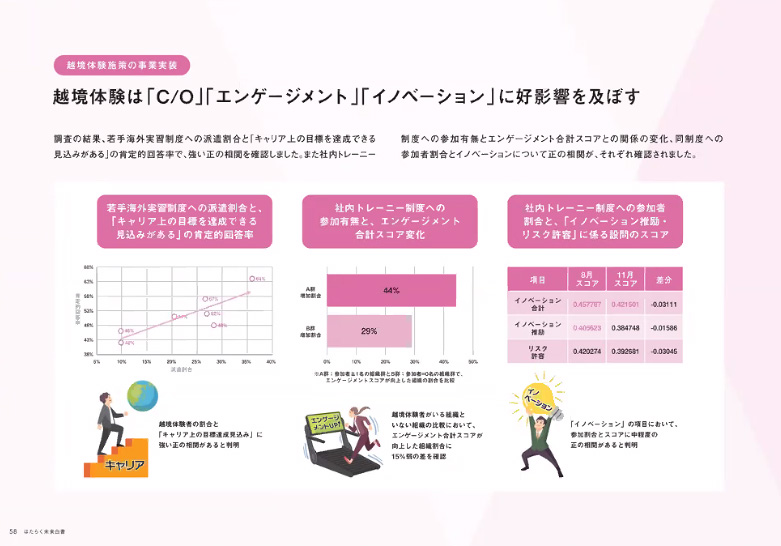

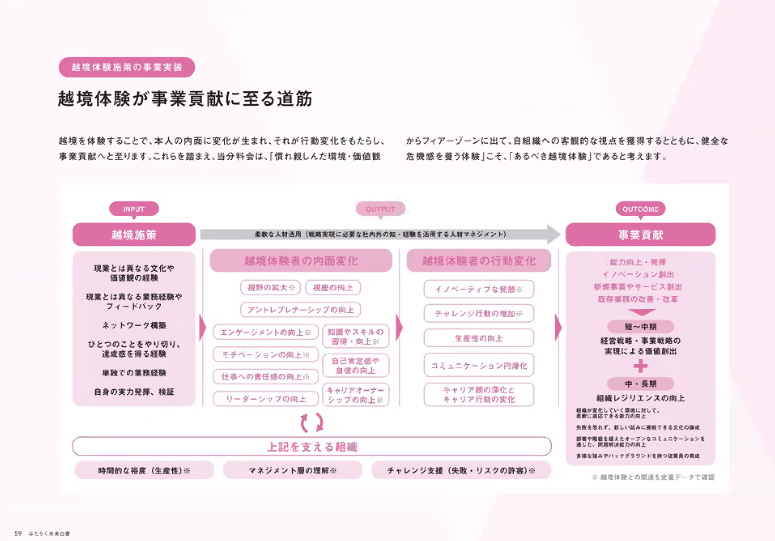

三井住友海上の新川です。越境体験については定性的な意見が多く、実際に有効なのか? という視点から導入が進まない、進んでも効能を説明できない課題がありました。そこで越境体験が事業貢献につながるストーリーを示し、それをデータで裏付けできるよう研究しました。

具体的にはエンゲージメントサーベイと、キャリアオーナーシップに着目し、越境体験がこれらのスコアを上げることを検証しました。

結論として、越境体験はこれら指標のスコアを上げ、さらに部署内など周辺環境にも成果を出すことが明らかにできました。

成果を表したのがこの図です。まず、左側にある「キャリアオーナーシップ」の部分では、「越境体験」の派遣割合とキャリア上の目標達成の見込みに強い正の相関が見られました。つまり、越境体験への参加がキャリア目標達成の可能性を高めることがデータで裏付けられています。

次に、中央の「エンゲージメントサーベイ」の結果では、越境体験に参加している人がいる組織とそうでない組織を比較した際に、エンゲージメントの増加率が、越境経験者がいる組織の方でより高い、という結果が得られました。越境体験が、組織全体のエンゲージメント向上に寄与していることを示しています。

3つ目に、越境体験とイノベーションとの相関についても分析を行った結果、中程度の正の相関が認められました。越境体験がイノベーションの創出にも一定の好影響を与えていることが示されています。

これらの定量・定性分析に基づいて作成したのが、以下の「事業貢献モデル」です。

越境体験で得られる効果には、以下3点が挙げられます。

- 異なる文化や価値観への理解

- ネットワークの構築

- 自身のスキルの発揮や検証

そして、越境体験で得られる「内面的な変化」には、以下があります。

- エンゲージメントの向上

- モチベーションの向上

- 責任感やリーダーシップの強化

そして越境で得られる「行動の変化」としては、以下があります。

- イノベーティブな発想

- チャレンジ行動やキャリア行動の増加

- コミュニケーションの円滑化

- 生産性の向上

これらを通じて、最終的にはイノベーション創出、新規サービスの開発、既存業務の改善・改革が実現できると考えました。さらに、越境体験から生まれる事業貢献を支える組織の要素として「時間的な余裕」や「チャレンジ支援」の重要性も指摘されています。サーベイの結果によると、越境体験に参加している組織の方が、ワークライフバランスやリソースの充実度が10%以上高いというデータも出ています。

このように、越境体験を通じた個人・組織の成長が、最終的に事業への具体的な貢献につながっていることがデータに基づいて示されています。

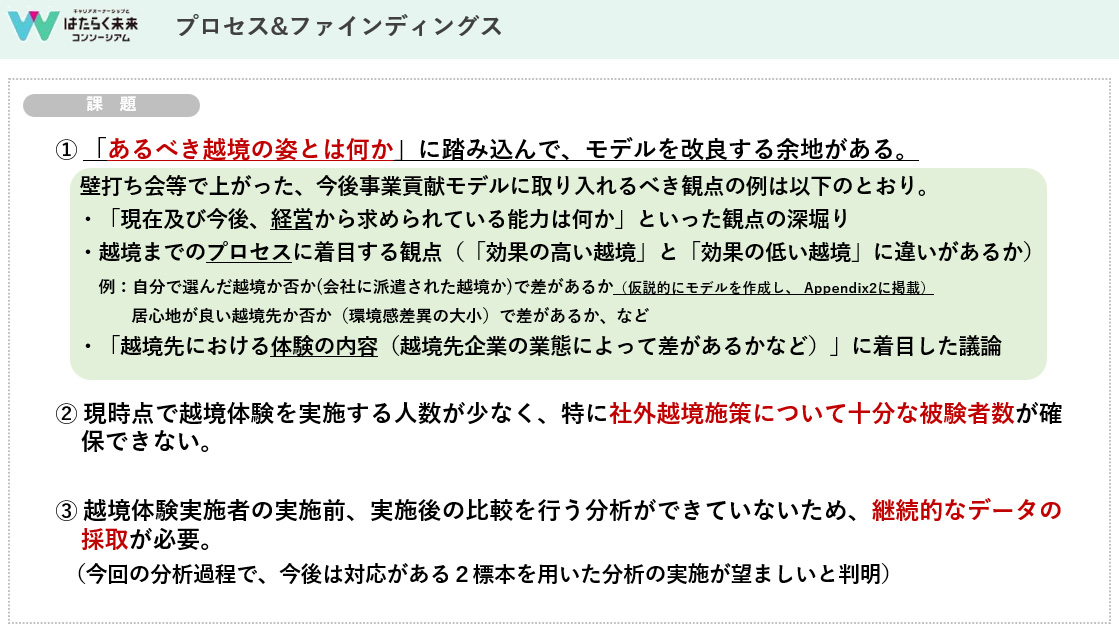

今回、定量・定性の分析を通じて一定の結論を導き出し、「事業貢献モデル」を分科会としてまとめることができました。しかし、課題もあります。1点目は、有識者とのディスカッションを通じて、「理想的な越境体験の在り方」について、さらに踏み込む余地がある点です。

さらに、2点目の課題として挙げられるのは、越境体験のサンプル数(n数)が少ないことです。サンプル数が限られているため、データの信頼性や再現性に課題があることが明らかになりました。また、今回の分析は1回きりのデータに基づいたものであるため、結果の一貫性や普遍性を確保するためには、継続的なデータ収集と分析が必要です。

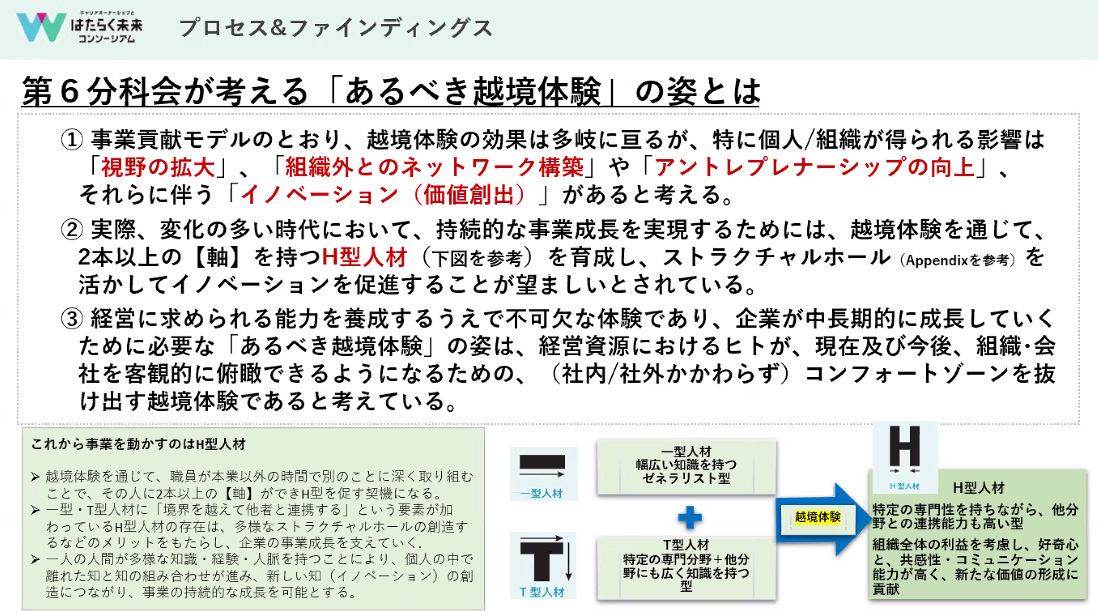

最後に、あくまでも仮説ですが、「あるべき越境体験の姿」について、分科会としてまとめました。「あるべき越境体験」として目指すのは、越境体験を通じてH型人材(複数の専門性やスキルを持ち、それを横断的に活用できる人材)を育成することです。

具体的には、

- 日本的な働き方の枠を超えた広い視野を持つ

- ストラクチャーホール(異なるネットワーク間のつながりが薄い部分)を活かして、新しいアイデアやイノベーションを生み出す

- 異なる文化や価値観を理解し、ネットワークを構築することで、新たな視点を事業に反映させる

このようなH型人材を育成し、ストラクチャーホールを積極的に活用することで、イノベーションを促進し、最終的には事業貢献につなげていくことが重要だと考えています。

タナケン先生のコメント:

ありがとうございます。非常に本質的なご指摘だと思います。たとえば、アスリートや医者、芸術家といったプロフェッショナルは、さまざまな越境経験を積んでいます。その結果として、H型人材としてのプロフェッショナリティが担保され、向上していくケースが多く見られます。

しかし、日本型のビジネスパーソンの場合、1つの組織に入社してから外部との接点を持たずにキャリアを築いていくケースが多いため、越境経験が不足しがちです。こうした状況において、「越境体験が定量的・定性的に効果がある」ということを明らかにしていただいたことは、大きな知見につながったと感じます。

ちょうど東京都でも同様の人材交流事業が進められており、この分科会の知見と東京都の取り組みを重ね合わせることで、より広がりのある効果が期待できるのではないでしょうか。

今後もし第5期の機会があるならば、これまでの分析結果を踏まえ、課題でおっしゃった内容をより具体的に提言していただけると、越境の選択肢が増え、さらに広がりを持った展開につながると思います。ありがとうございました。

⑪キャリアオーナーシップと組織・事業貢献の見える化

発言者不明:

私たちは、イオン、ウエルシア、電通デジタル、富士通、ミツカン、三菱重工、メンバーズと研究を進めました。

経営層や投資家がキャリアオーナーシップ経営の推進において、最も関心を寄せているポイントは「キャリアオーナーシップが事業にプラスの影響を与えるのか」という点です。この課題に対して、私たちはアプローチしました。

検証にあたって、各社の経営環境やキャリアオーナーシップへの取り組み、進捗状況が異なるため、すべての項目を一律で検証するのではなく、各社ごとに状況を設定し、それに応じたアプローチで検証を行いました。

共通のプロセスとしては、以下の3つを設定しました:

- キャリアオーナーシップの定義

- 事業貢献に向けた制度の整備

- キャリアオーナーシップと事業貢献の関係性の検討

各社で実施した分析では、以下のような指標を用いてキャリアオーナーシップと事業貢献の関連性を検証しました:

- キャリアオーナーシップのレベル(エンゲージメントサーベイなど)

- 事業貢献の指標(個人の業績、キャリア満足度、人事評価など)

図の右下に示しているのは、富士通が提供する「キャリアオーナーシップ診断」の結果です。この診断では、アイデンティティ(自己認識)とアダプタビリティ(変化対応力)の分析を行っています。

このように、各社の状況に応じた柔軟なアプローチを通じて、キャリアオーナーシップと事業貢献の関係を具体的に見える化し、その成果をモデルとしてまとめました。

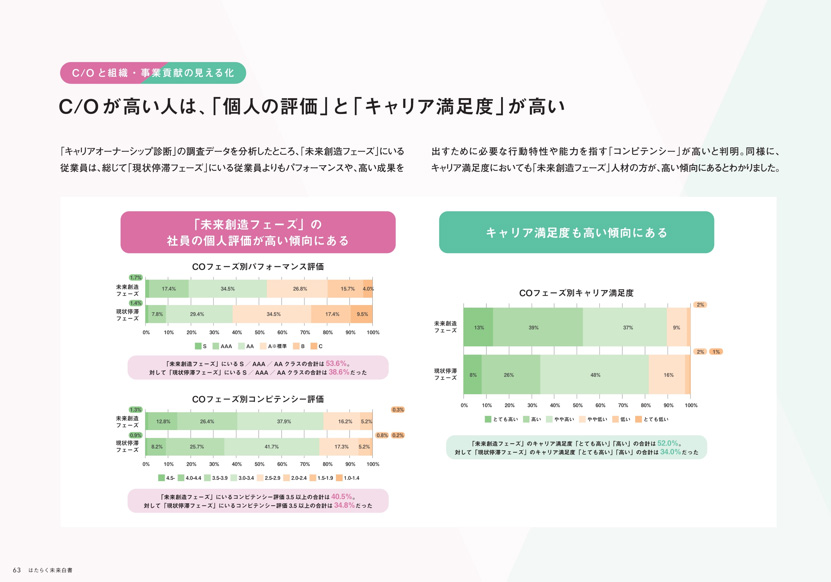

この分析から得られたファインディング(発見)は以下の通りです。

1. キャリアオーナーシップが高い人は、個人評価やキャリア満足度が高い

具体的には、キャリアオーナーシップ診断における「未来共同性」と「個人評価」の関係を分析したところ、個人評価が高い傾向が見られ、統計的に有意な差があることが分かりました。また、「未来創造型」の社員はキャリア満足度も高い傾向が確認されています。

このことから、キャリアオーナーシップが高い人は、個人としてのパフォーマンスが良好であり、キャリアへの満足度も高いということがデータから示されました。

2. キャリアオーナーシップが高い社員が多い組織では、組織のエンゲージメントや各種スコアも高い

「未来共同型」の社員比率が高い組織ほど、エンゲージメントサーベイや組織サーベイのスコアが高い傾向にあり、特に企業文化に関するスコアにポジティブな影響が見られました。

これにより、キャリアオーナーシップが組織全体のポジティブな文化の醸成やエンゲージメント向上に寄与していることが示されています。

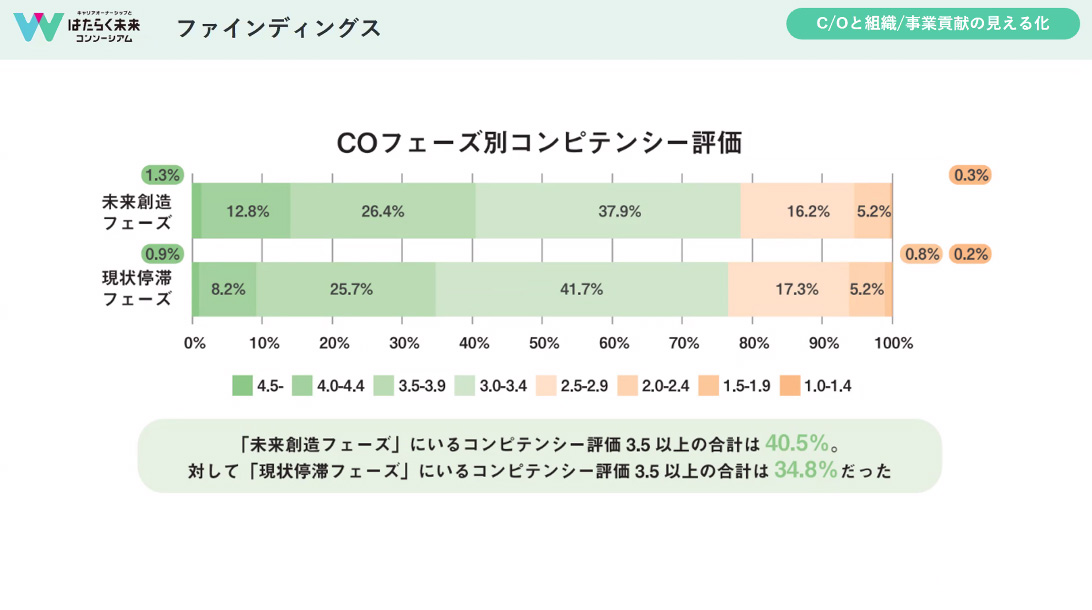

グラフのとおり、未来創造型のコンピテンシー評価(3.5以上)の割合が40.5%であるのに対し、現状維持型の評価は34.8%にとどまっていることが明らかになりました。

また、キャリア満足度においても、未来創造型の社員は満足度が高い傾向が確認されています。このことから、未来創造型の社員はパフォーマンス(コンピテンシー評価)が高いだけでなく、キャリアへの満足度も高く、自己成長や挑戦を通じて高い評価を得ている可能性が示唆されています。

一方で、現状維持型の社員は評価や満足度が未来創造型に比べて低い傾向があるため、組織全体の成長やパフォーマンス向上のためには、未来創造型の思考や行動を促進する施策が重要です。

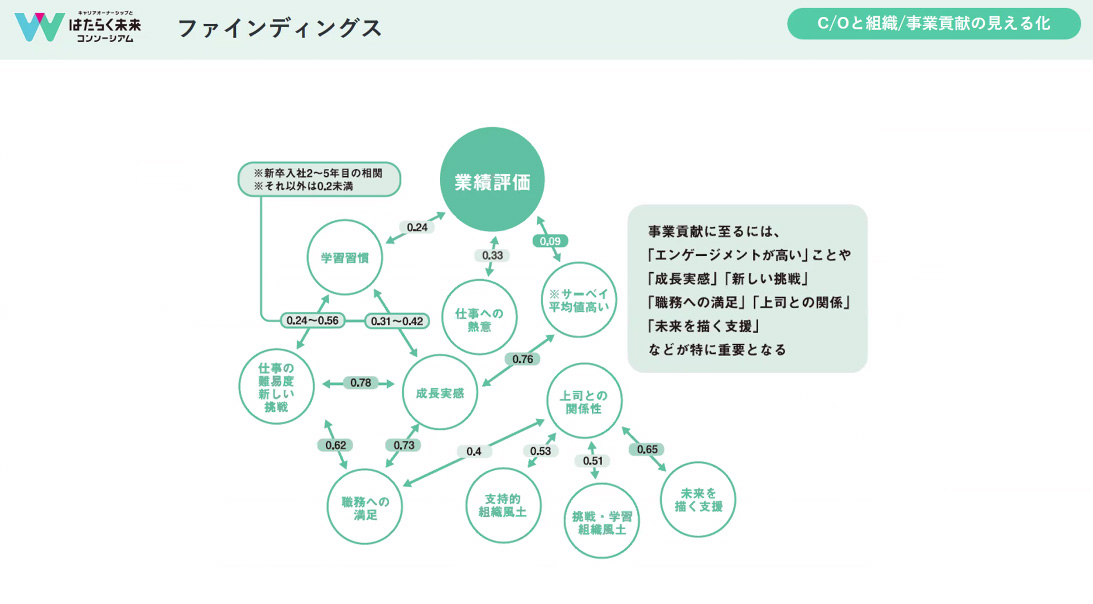

キャリアオーナーシップと事業貢献の関係性において、キャリアオーナーシップの高まりで直接、事業貢献に至るわけではありません。上の図は、事業貢献に至るまでの相関関係を図にまとめたものです。分析の結果、事業貢献に至るために特に重要な要素として、以下の項目が明らかになりました。

- エンゲージメントの高さ

- 成長実感

- 新しい挑戦への意欲

- 職務への満足度

- 上司との良好な関係

- 未来に向けた支援

また、今回の分析を通じて、以下の2つが今後の重要なアクションであると整理されました。

1. キャリアオーナーシップの再整備

キャリアオーナーシップの概念や取り組みを見直し、各社で最適な形に再構築する

2. アセスメントフレームワーク(評価基準)の確立

キャリアオーナーシップの効果や事業への貢献度を正確に測定する評価基準を明確化

キャリアオーナーシップが事業貢献につながることはデータから明らかになりましたが、「キャリアオーナーシップをどうやって高めていくか」という部分については、今後さらに深掘りしていく必要があるという気づきも得られました。

タナケン先生のコメント:

ついに、キャリアオーナーシップが事業貢献にプラスの影響を与えることが明確に示されましたね。この分科会では4期にわたってキャリアオーナーシップに取り組み、その影響を検証してきました。結果的に、ポジティブな影響があることがデータで証明されたと言えるでしょう。今回得られた成果は、各社が保有するデータと、キャリア診断結果を掛け合わせたクロス分析によって得られたものであり、統計的に十分な裏付けがあると言えます。

これで、経営層や投資家に対して、「キャリアオーナーシップは事業貢献にプラスの影響を与える」というデータに基づくエビデンスを提示できるようになった。そのため、今後は経営層やHR部門と、キャリアオーナーシップ推進に関して議論しやすくなると考えられます。

この成果をもとに、各社が次のような戦略を打ち立ててほしいですね。

- 組織全体でキャリアオーナーシップを高める施策の実行

- キャリア支援制度の整備

- エンゲージメント向上に向けた具体的なアクション

今回、6社がそれぞれのデータを持ち寄って掛け合わせたことで、初めて事業貢献とキャリアオーナーシップの関係性が明らかになったものであり、まさにコンソーシアムの取り組みが生み出した大きな成果と言えるでしょう。

本当に素晴らしい成果です。お疲れさまでした!

タナケン先生の総括

司会:

以上で、各分科会からのプレゼンテーションは終了となります。みなさん、お疲れさまでした。最後に「キャリアオーナーシップとコンソーシアム」について、働く未来コンソーシアムのクロージングセッションとして全体総括を行います。

タナケン先生からもまとめのお話がありましたが、ここで再度、全体を振り返りながら、今回の取り組みの成果や今後の展望について総括していきます。

それでは、クロージングセッションをよろしくお願いいたします。

これまでの期を振り返って

タナケン先生:

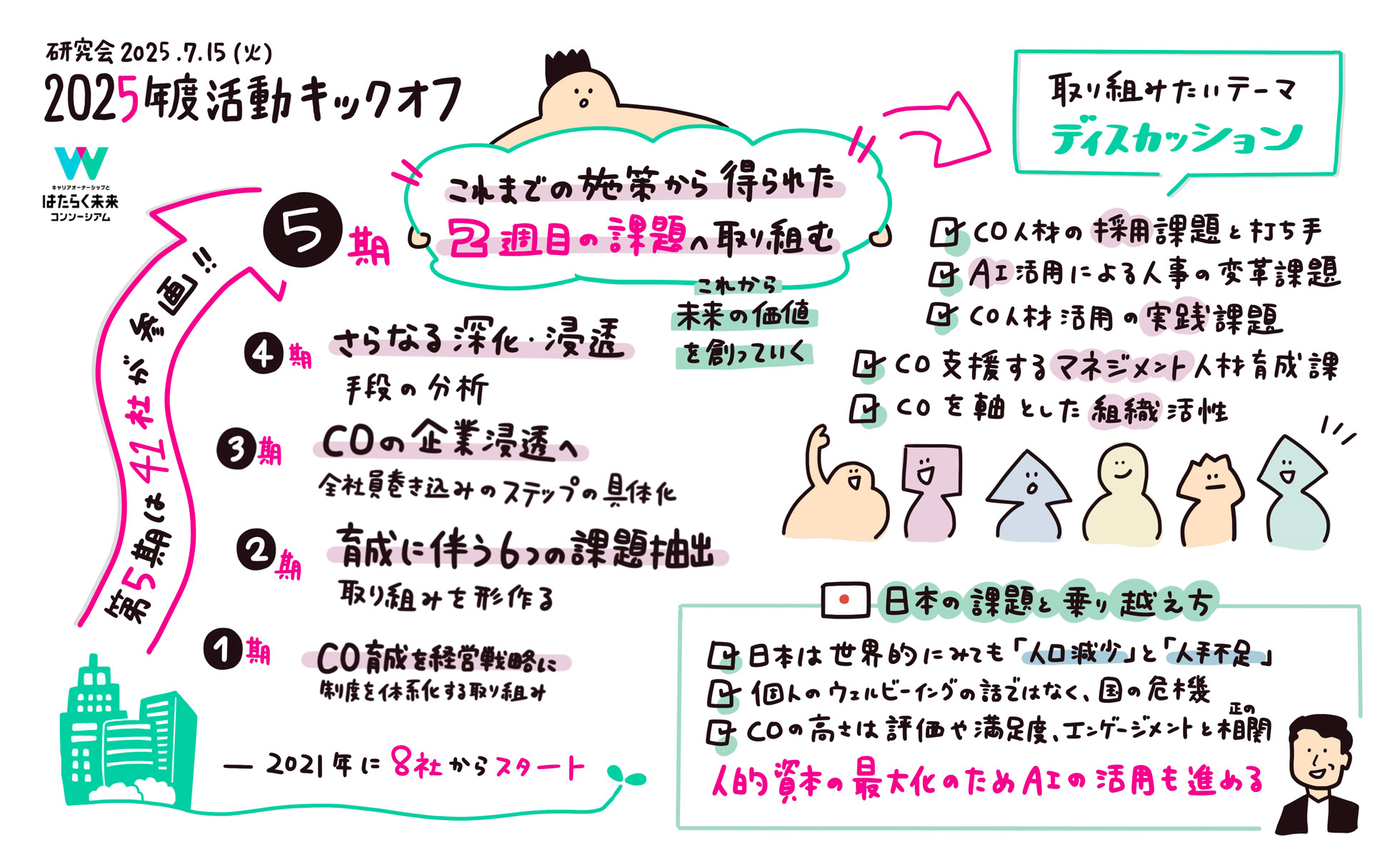

ありがとうございます。第0期から第4期まで、今日に至るまでの取り組みにご一緒させていただきましたので、今考えていることをスライドにまとめました。これを見ながら、みなさんとともに振り返っていければと思います。

我々が掲げてきた軸は一貫しており、第4期においても「キャリアオーナーシップが社会を動かす」という信念が根底にあります。

この問いの背後には、「この国はもっと良くなる」「我々企業はもっとポテンシャルを持っている」という確信があります。つまり、キャリアオーナーシップを軸とした取り組みを通じて、より良い社会や未来を築いていけるという信念に基づいて、ここまで活動を続けてきました。

今回の成果報告会は、まさにこの取り組みの集大成といえます。

振り返ってみると、48社が集まったからこそ、ここまでの成果が得られたと言えます。各社が持つデータや知見を共有し、掛け合わせたことで、これまでに見えなかった「キャリアオーナーシップと事業貢献の相関関係」が明らかになったのです。

このコンソーシアムの取り組みは、単なる個人のキャリア支援にとどまらず、組織の成長や社会全体の発展に寄与する可能性を示した大きな一歩だったと言えるでしょう。

この成果を踏まえ、今後も引き続き、キャリアオーナーシップを軸にしたさらなる成長と挑戦を続けていきたいと考えています。

事業貢献との相関関係分析や、各分科会で示された定量的・定性的なアプローチの結果が明確に見えてきたのは、まさに各企業が積極的にオーナーシップを持って取り組んできたからこそだと言えます。

このコンソーシアム自体が、まさに「越境の場」となり、各企業が共同で試行錯誤しながら相互作用を通じて積極的に取り組んできたからこそ、このような成果が生まれたのです。

コンソーシアム黎明期からの変化

これまでの「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」第1期、第2期、第3期もそれぞれに素晴らしい成果がありましたが、これまでの蓄積があってこその第4期であり、またこの規模にまで拡大したからこそ、これまでに見えなかった部分が明らかになったと言えるでしょう。

3年間で蓄積されてきた知見やデータが多く存在していた。第4期はそれらを「白書」や「データ」として引き継ぎ、ゼロからではなく1からスタートできたことが非常に大きな強みとなりました。

2025年以降に解決していくべき、

キャリアオーナーシップ経営2つの課題

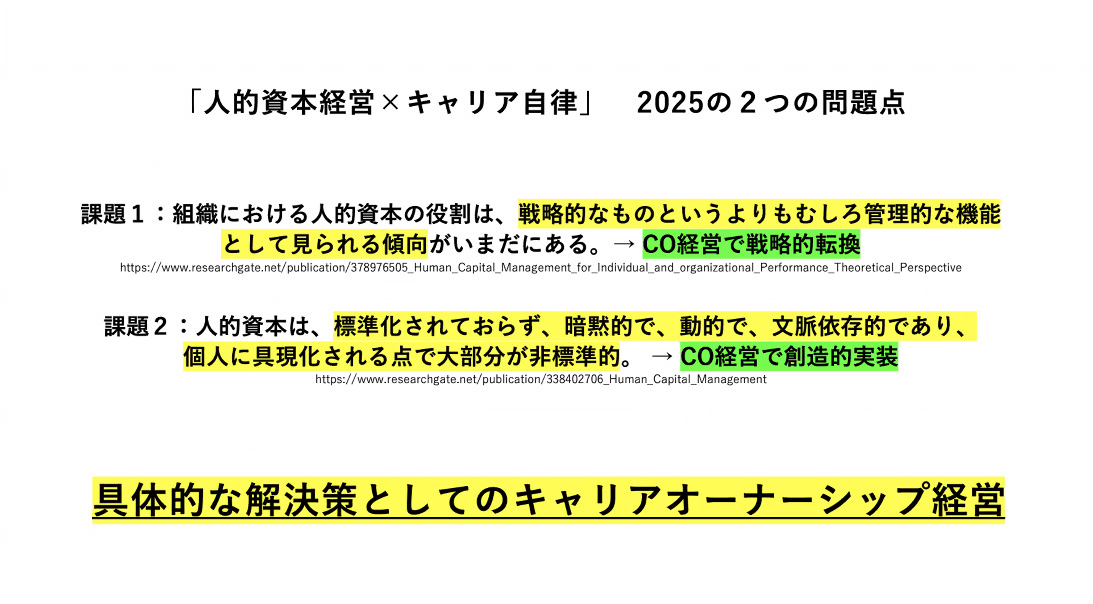

さて、この現在地を整理すると、大きく2つの課題・視点が明らかになりました。

1. 社員や組織に対して十分な戦略的な取り組みがなされていない

これは、キャリアオーナーシップコンソーシアムが悪いのではなく、日本企業全体に共通する構造的な課題です。多くの日本企業では、キャリア形成や従業員の成長に関して、アドミニストレーティブ(管理的)、オペレーティブ(運用的)、ガバナンス(統治的)なアプローチが中心であり、戦略的な視点が不足しています。

つまり、「キャリアオーナーシップをどう戦略に組み込むか」という段階には、まだ十分に到達していないのが現状です。この活動報告会のミッションは、まさにこの「戦略的転換」に向き合ってきたことにあります。

「伝統的キャリア層 → キャリアオーナー層 → 実践層」へのグラデーションや、不動層へのアプローチをテーマに取り組んだことは、戦略転換の重要な一歩だったと言えます。

キャリアオーナーシップが自然発生的に生まれると考えないことが重要です。戦略的に設計し、検証し、運用していく必要がある。しかも、それを持続的に続けていくことが求められる。つまり、企業が積極的に働きかけ、制度や環境を整備することで、初めてキャリアオーナーシップが生まれるのです。

こうしたキャリアオーナーシップを持続的に推進していくためには、戦略が必要です。

ここでいう戦略には、

- 経営戦略

- HR戦略

という2つの側面があります。

キャリアオーナーシップを単なる「管理的な報告事項」として扱うのではなく、一人ひとりの社員の躍進をプロデュースするという視点で取り組んできたことが、第4期での大きな成果だと言えます。

2. 人的資本における「標準化の欠如」

もう1つの大きな課題として、「人的資本経営」に関しては、まだ標準化がなされていないという問題があります。

- 企業によって「人的資本」の定義や捉え方が異なる

- 文脈に依存しているため、統一的なアプローチが確立されていない

- その結果、効果的な施策が企業間で共有されにくい

つまり、現状の「人的資本経営」はアンスタンダード(非標準化)された状態にあると言えます。

標準化、再現性を追求して経営戦略として実装できる

キャリアオーナーシップ施策を探索する

今回の成果報告は「標準化」の第一歩であり、以下のような基準や指標が見えてきたと言えます。

たとえば、

- キャリアオーナーシップ経営における運用方法

- 効果的な施策やアプローチの方向性

- 成果を可視化し、戦略として実装する方法

こうした「標準化」につながる知見を得られたことは、単なる成功事例の共有を超えた創造的実装であると言えます。

「創造的実装」がもたらす意義は非常に大きいものです。そして、今後の展開に向けて以下のような視点を持っていただきたいのです。

- キャリアオーナーシップ経営における施策の設計・実行

- 効果測定や改善のサイクルを確立する

- 他社への展開や共有による、人的資本経営全体の底上げ

これまで「人的資本経営」は企業ごとに異なるアプローチが取られていたため、知見や効果が限定的でした。しかし、今回の分科会で得られたデータやフレームワークを基に、運用可能な形で標準化を進めることで、より広く再現性のあるモデルが確立できる可能性があります。この成果を基盤に、今後はさらに「標準化」と「再現性」を強化し、持続的な成長へとつなげていくことが求められます。

私は今日の報告を聞きながら、改めて「はたらく未来白書 2025」を見返していたのですが、なんと200ページを超えるボリュームになっていました。プリントアウトするとまるで冊子のような厚みです。

今回の白書には、キャリアオーナーシップに関する最も豊富な情報とリッチな取り組みが集約されています。ぜひ、この白書を隙間時間や空いている時間にアクセスして、内容を確認していただきたいと思います。それほど価値のあるデータが詰まっています。

ハンナ・アーレントの創造的活動に見るキャリアオーナーシップ

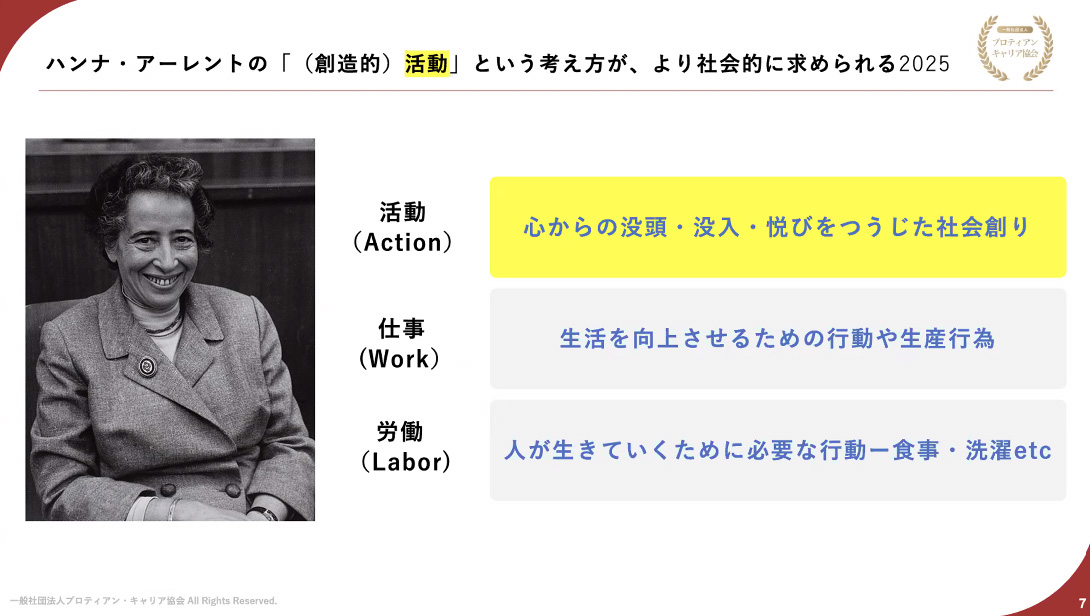

白書を読みながら、私はハンナ・アーレントが提唱した「活動」という概念が、キャリアオーナーシップや人的資本経営にも通じる部分があると感じています。

アーレントの「活動」は、彼女の著書『人間の条件』で示されているように、労働・仕事・活動という3つの区分に分けられます。労働は生命維持や生活のために必要な仕事。仕事は、生産活動や経済活動に従事する旧来型のはたらき方。そして、活動とは未来志向であり、社会的な価値を生み出す取り組みです。

キャリアオーナーシップ経営は、アーレントの枠組みに当てはめると、「労働」や「仕事」ではなく、活動に分類されると考えられます。キャリアオーナーシップは単なる「仕事」や「労働」ではない。未来への創造や社会への価値提供につながる活動です。組織内での役割を果たすだけでなく、個人の主体性や創造性を発揮することで、新たな社会的価値を生み出すのが、キャリアオーナーシップであり、活動ですから。

アーレントが「活動」の本質として挙げているのは「没頭」や「喜び」を通じて社会をつくることです。キャリアオーナーシップ経営においては、社員が主体的にキャリアを築き、成長や挑戦を楽しむという感覚が重要でしょう。個人が「活動」を通じて自らの価値を見出し、それが結果的に組織の成長やイノベーションにつながる世界です。

2025年に私たちが取り組むべき、

多層的・複眼的なキャリアオーナーシップとは

キャリアオーナーシップが個人や組織に与えるプラスの影響は、今回のデータや成果報告を通じて確かな手応えとして確認できました。だからこそ、この取り組みを最後までやり遂げる決意です。

参加企業の方々も、すでにその可能性に気付き始め、実際に取り組みを始めています。キャリアオーナーシップ経営が単なる理論や施策ではなく、実践のフェーズに入り、その手触り感や効果を実感できている。でも、それはまだ48社の間でしかないんですね。

私たちは、ユートピアを語りたいわけではありません。あくまでも現場の、そして一人ひとりの社員の方々に寄り添いながら、キャリアオーナーシップの浸透をさらに深めていくことを考えている。

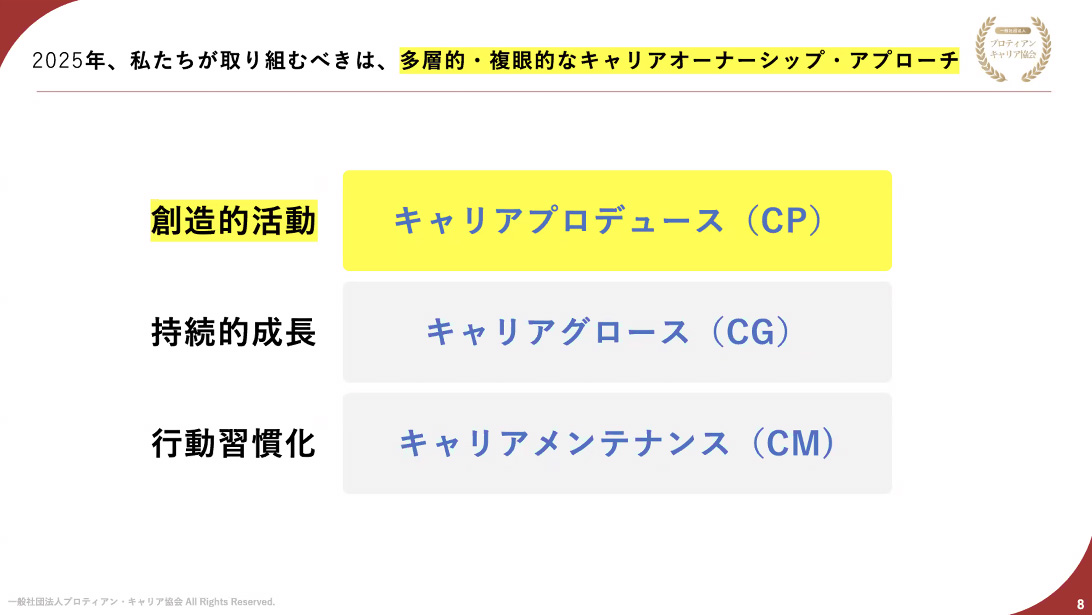

ですので、キャリアオーナーシップアプローチは今後、多層的かつ複層的に展開していくことになると考えています。特に、以下の3つが入ってくると思います。

1. キャリアメンテナンス

定期的なスキル評価やキャリア目標の確認を、1on1やキャリア相談で行うことです。単に「現状維持」という意味ではなく、現在のキャリア状態を整えること。「メンテナンス」という言葉が硬いと感じる場合は、「キャリアトリートメント」(キャリアの手入れ)と捉えてもよいかもしれません。

2. キャリアグロース

キャリアを「成長」させるための取り組みです。これまでの成果報告でも、「成長実感」がエンゲージメントや事業貢献に直結することが示されていますね。「自分が成長している」という実感が持てることで、社員のモチベーションやパフォーマンスが高まります。

3. キャリアプロデュース

単なる「成長」や「維持」にとどまらず、社員一人ひとりが自らのキャリアをデザインしていく段階です。キャリアプロデュースの段階になると自分の強みを理解してそれを活かしたり、社内外でのネットワークを拡げたり、自己実現と組織への貢献を両立できるようになります。

この3つの層は、一度きりの取り組みではなく、循環していくべきでしょう。そうすれば、社員はキャリアオーナーシップを内在化でき、組織全体の競争力や事業貢献度合いが高まるからです。

メンテナンスとグロースについては、第4期で一定成果を見られました。ですから、次のフェーズでは「キャリアプロデュース」の強化がカギとなります。キャリア支援から、キャリア設計へ。この3つの層をバランス良く機能させることで、個人 → 組織 → 社会 の成長がつながり、キャリアオーナーシップ経営が本格的に浸透していくでしょう。

時間がないから向き合えないとは言わず、時間を作り出すこと。先にスケジュールに組み込み、週末の短い時間でもキャリアに向き合い、日常の中に「キャリアを考える時間」を意識的に作る。こういうことが必要ですね。

上司や組織から「求められる」からやるのではなく、自分が自分のキャリアのオーナーになる。自分のキャリアに責任を持ち、意思決定し、挑戦する。そして仕事の役割を超えて自分をプロデュースするのです。

コンソーシアムとしての未来像

私たちが取り組んでいるのは、単なる「人的資本の開示」ではありません。コンソーシアムが重要視しているのは、キャリアオーナーシップ経営を導入し、意識改革、実装をどうするかを考えている。リスキリングの場や持続的成長の仕組みをどう作るのか。HR部門の在り方や組織構造をどう変えるのかといった、実践的なキャリア開発に焦点を当てています。

今後は、意識改革を加速させ、キャリアオーナーシップ経営を「標準モデル」として確立し、リスキリングや越境体験を通じた成長サイクルを確立する。これらが、コンソーシアムの未来として期待されるものでしょう。

成果報告会の途中でもフィードバックさせていただきましたが、「キャリアオーナーシップ型にうつった社員は、再度組織内キャリア型の人材へと戻るのか?」という問いは、非常に興味深い。私は戻らないと考えています。

若手層やZ世代を見ていると、その理由が明らかです。新入社員は、「キャリアオーナーシップ型」のマインドセットで組織に入社している。そして、30代の断絶を超えれば、40代、50代も自分でキャリアを築いていくほうに行くわけですね。今後は、自分がキャリアのオーナーになっていくことが、はたらくうえで必須の条件になっていくのかなと思っています。

ここで注目すべきポイントは、「伴走型キャリアAIドック」の開発・導入が進んでいるという点です。厚労省が2016年に用意した「キャリアドック」をバージョンアップしていく動きですね。今回の報告内容も、定量的データと定性的データをAIに学習させて、継続的に追跡可能となる。これまで感覚的だった「組織内の変化」をデータで捉えられるわけです。

その結果、キャリアオーナーシップが組織に浸透し、空気のように自然な存在になることで、キャリアオーナーシップの意識が不要になる段階に到達できるのです

これまでの過去をもとにした静的データから、パフォーマンスデータに変わる。経歴やスキルだけでなく「個人がどのように成長しているか、挑戦によってどのような成果を生んでいるか、その変化が組織にどのような影響を与えているか」といったデータを追えるわけです。今後は、未来に向けた行動データを蓄積・解析し、そのデータを基にしたパーソナライズされたキャリア戦略が可能になる。

いよいよ、白書もできあがります。ぜひご覧いただいて、皆さんがキャリアオーナーシップの当事者であると、心から思っていただきたいです。今日少なくとも来てくださっている方が、今120人ぐらいいらっしゃる。その方々は組織の中でのキーマンです。キャリアオーナーシップを育てる伝道者です。引き続きこのコンソーシアムの成果や実装をご期待いただき、私の言葉の締めくくりとします。どうもありがとうございました。

クロージングトーク

司会:

タナケン先生、ありがとうございました。やっぱワクワクしますよね。今、まさに分岐点に立っている。個人のポテンシャルと組織のポテンシャルが、「線」でつながり始めていると感じます。今後の活動が、楽しみになってきました。改めて、ありがとうございました。

「はたらく未来白書 2025」ダウンロードページのご案内

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛(キャリアオーナーシップ リビングラボ)

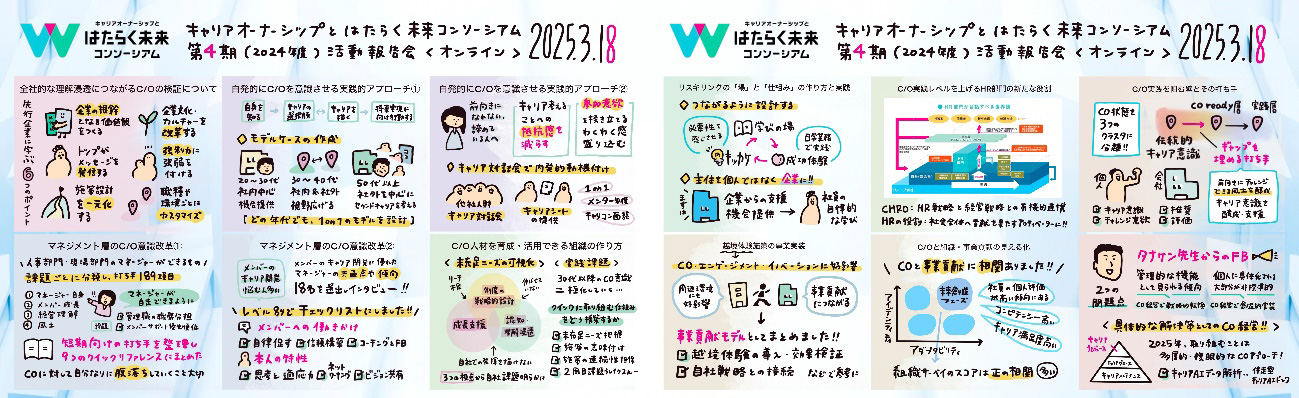

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)