オープニングトーク

司会:

みなさま、本日はお越しくださり、ありがとうございます。

まずは、コンソーシアムの首席戦略顧問であるタナケン先生からお話を伺います。

田中研之輔氏(以下、タナケン先生):

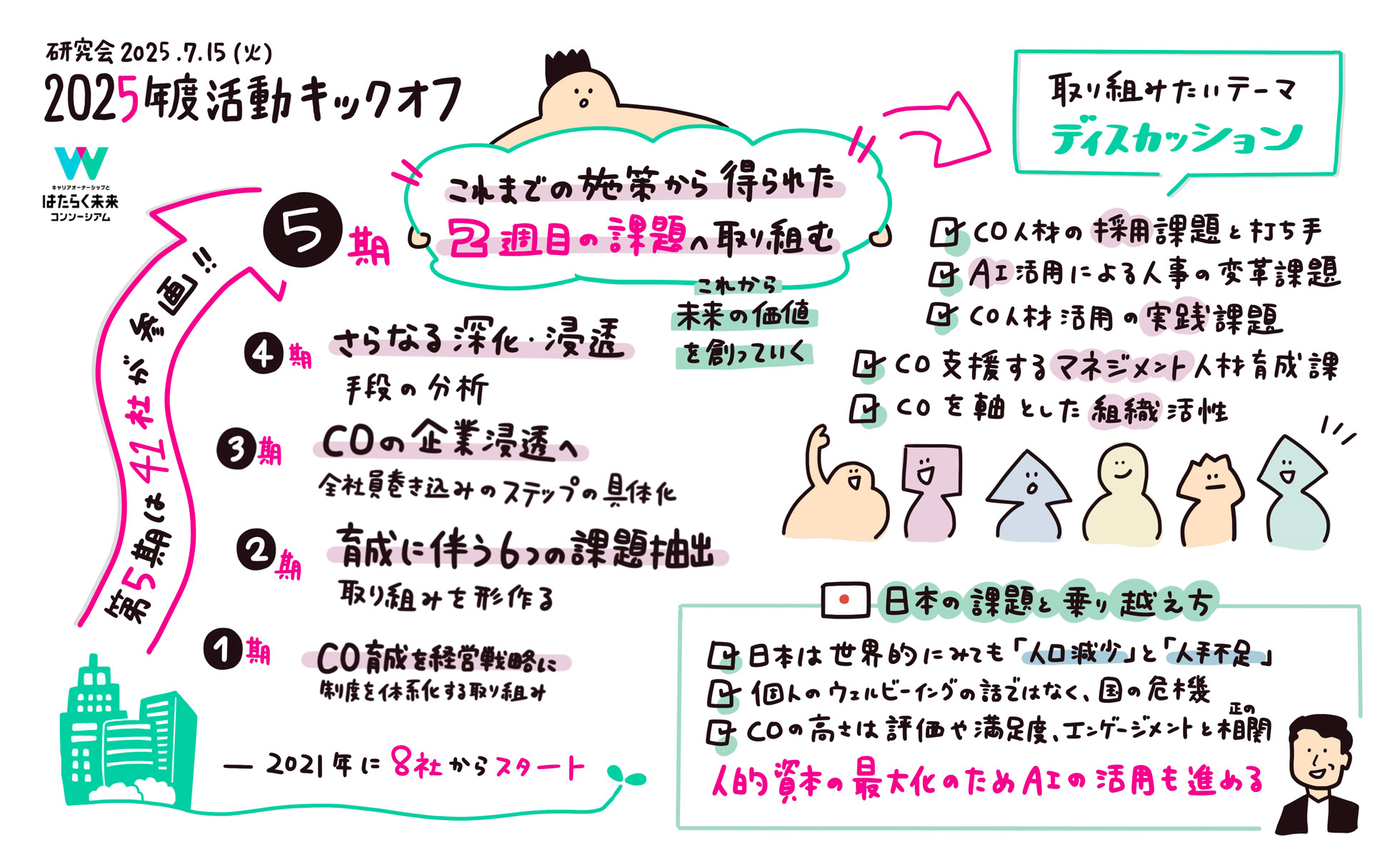

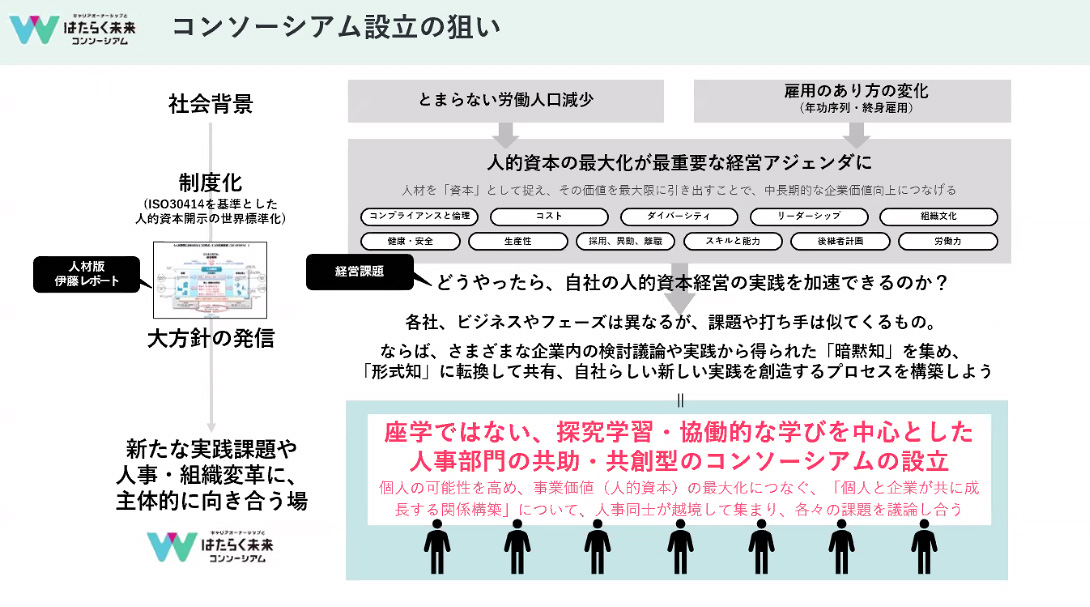

われわれが取り組むコンソーシアムも第4期の成果報告会を迎えることができました。0からスタートして、今に至ります。発足当時の問題意識を今振り返るならば、やっぱりこれからの働き方は自分たちで作っていこうよねと。

それは従来型の年功序列とかあるいは終身雇用型ではないんじゃないかなと。

もっと社員がよりフラットになる。社員同士もそうだし、マネージャーとメンバーとの関係性もそうだし、社員と組織との関係もフラットになる関係です。

自分たちでキャリアを作っていこうねと。キャリアのオーナーシップを持ちながら働いていくという状況ではないかと問題意識を掲げながらスタートして、0期から1期、そして1期、2期、3期でやってきまして。で、今回過去最大の規模である48社が集まって、この1年間取り組んでまいりました。

今期のテーマは社会実装だと思います。枠組みの整理ではなく、実際に企業でどう実装し、展開し、社会に広めていくのか。浸透と展開はとても難しいことですから、そこへ果敢にチャレンジしてきた成果報告会が見られます。今回はチャットを通じて活発な意見交換ができればと思います。

本日は分科会のみなさまと、電通の制作チームのお力もいただきました。今日は何卒よろしくお願い申し上げます。

司会:

続けて、コンソーシアムの総合企画プロデューサーである、伊藤 剛さんからお話を伺います。

伊藤 剛(以下、伊藤):

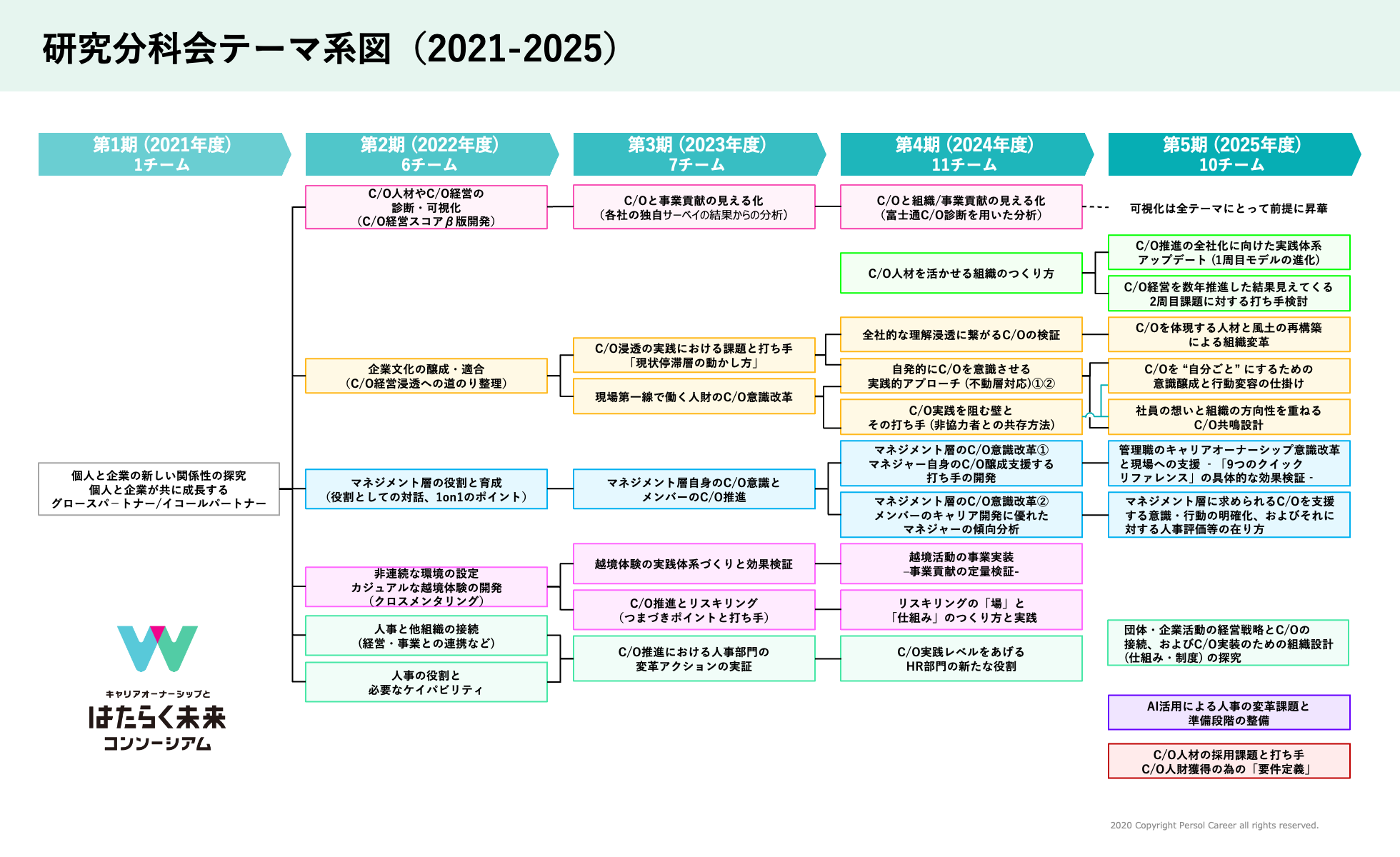

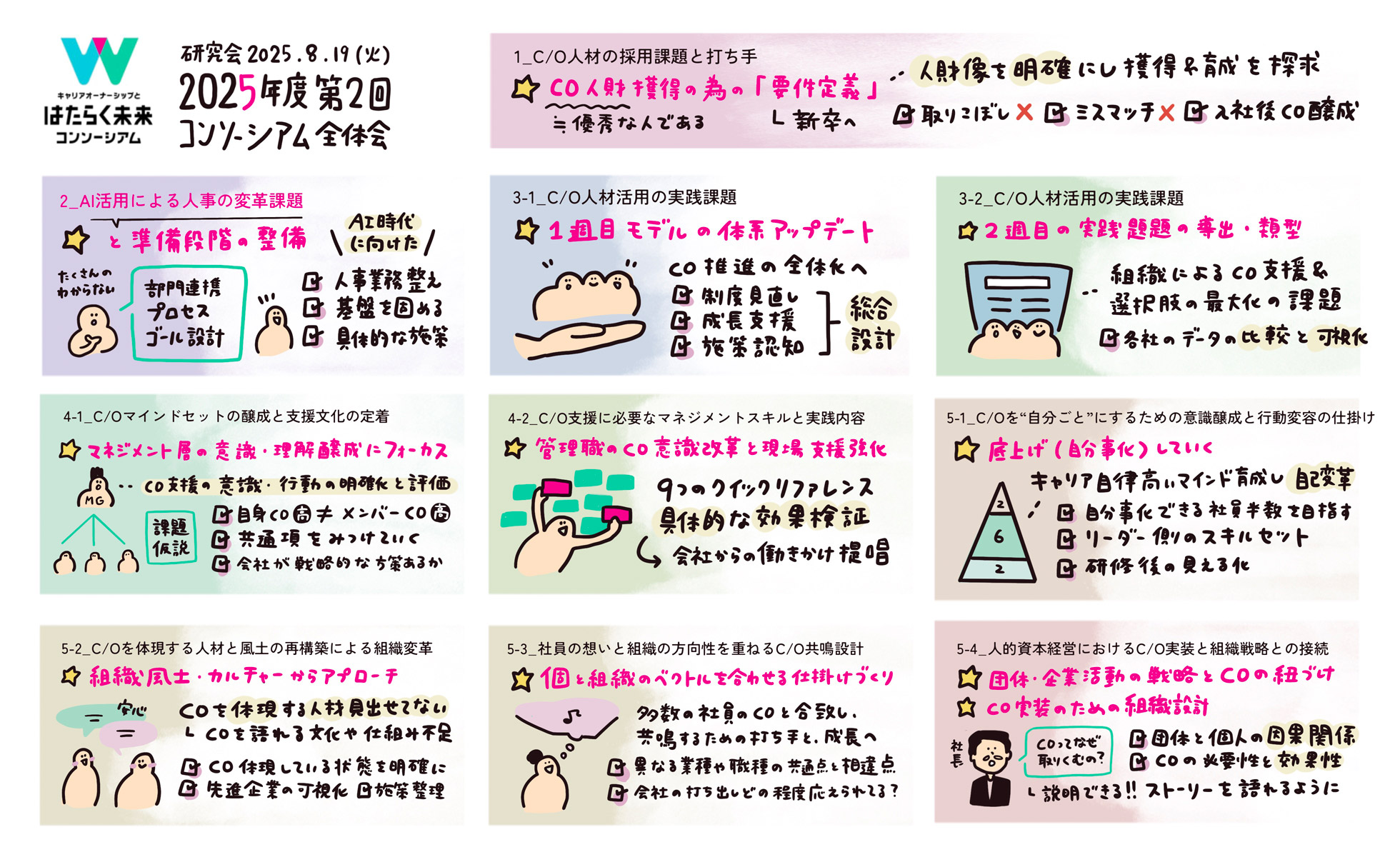

まず、「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」の概要について私の方から簡単に説明をさせていただいた上で、今回の11チームの皆さんの発表をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

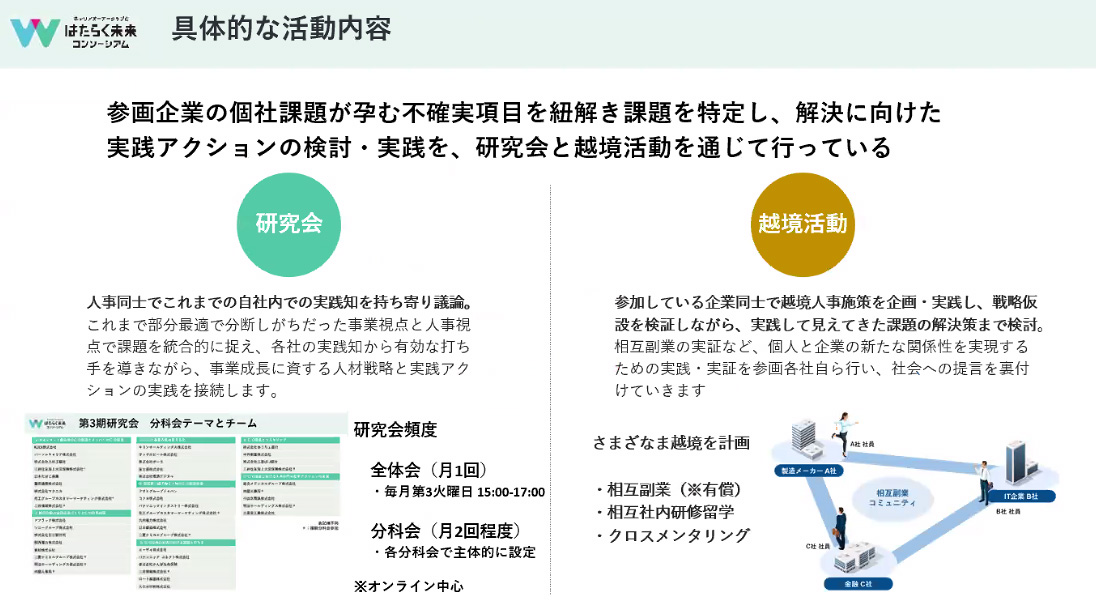

今期、48社、200名ほどの人事パーソンが人事課題に向き合ってくださりました。コンソーシアムの研究会では今回、9つの課題を11チームで取り組んでくださりました。中では研究会と越境活動という2つの取り組みをしていました。そして、研究会の部分を今回、みなさんの前で発表させていただきます。

また、私たちは成果として「はたらく未来白書」をこれまでに3回出したほか、実際にキャリアオーナーシップを推進する打ち手100(現在は107)を公開しています。その他にも、有識者や企業様に対してインタビューを行っており、全てホームページへ掲載しております。

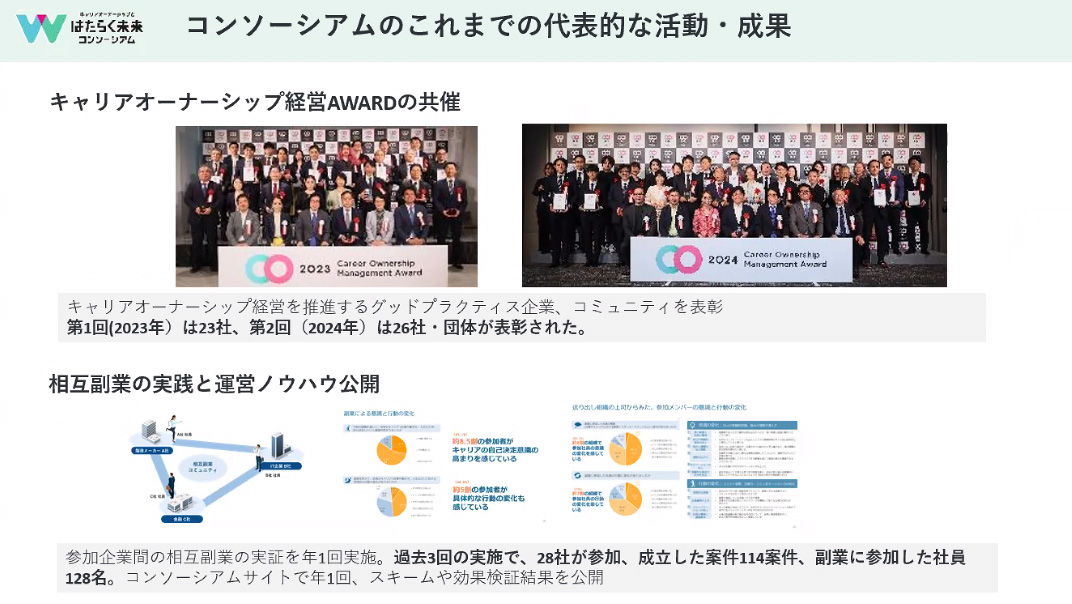

さらに、キャリアオーナーシップを推進している企業へ表彰を行っています。こちらは2023年より2年連続で実施いたしました。第1回は23社、第2回は26社が表彰されておりまして、今年も多くの皆様からご応募いただいております。AWARD受賞者の発表は、5月13日を予定しています。

なぜ、こうしたコンソーシアムを実施するかどうしてそういった活動をしているのかといったところも簡単にご紹介すると、人的資本経営が注目されるようになって4年が経過しました。

人的資本経営がアジェンダになったうえで、どうやったらいいのか。これを座学ではなく探求学習、共同的な学びを中心として、人事部門のみなさまが集まって実践方法を検討していくのが、本コンソーシアムの目的です。得られた知見は白書などで、参加いただいてない方々にも情報発信をしてまいります。

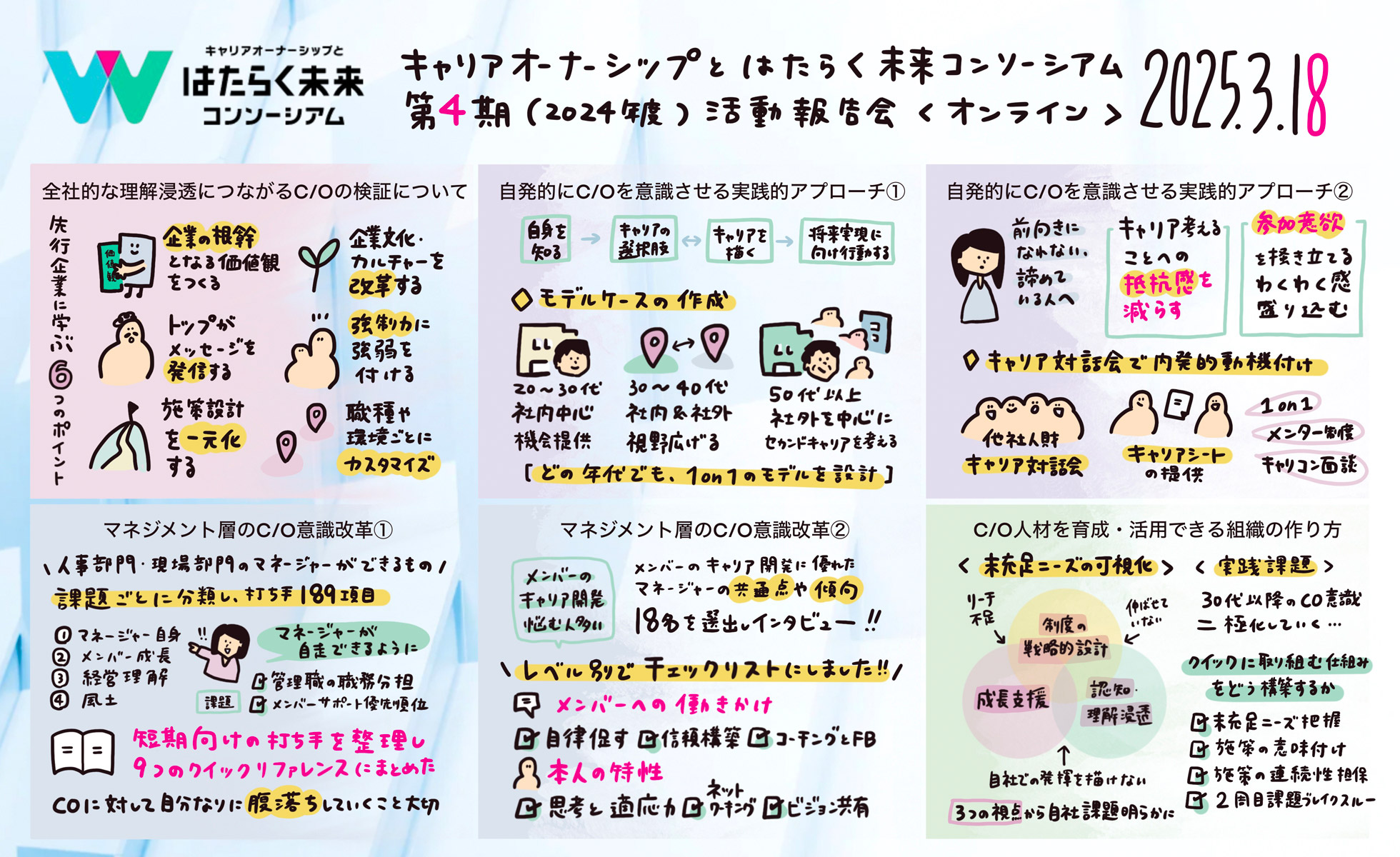

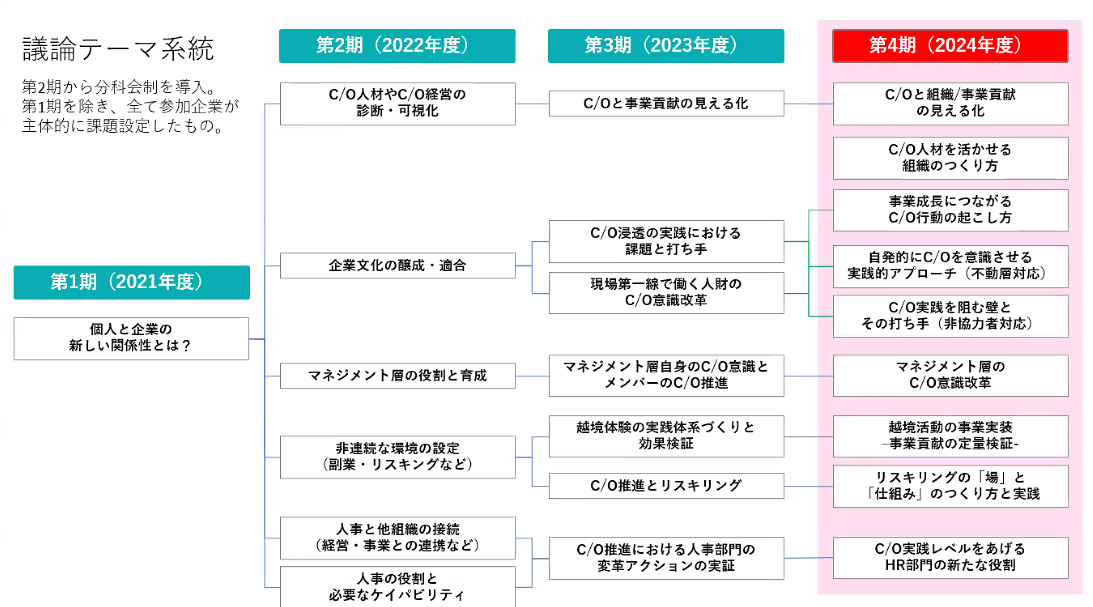

この図は、第1期から第4期にかけて、いかに議論が分化してきたかのマップとなります。今回は右端の第4期の議論を進めることで、実践、具体的なキャリアオーナーシップ経営の推進方法を探索してまいりました。

成果報告

司会:

では、早速ですが分科会のプレゼンをお願いします。

①全社的な理解浸透につながる

キャリアオーナーシップの検証について

有富:

ミツカンの有富と申します。私たちのチームはクリタ工業、電通総研、日本郵政で全社的な理解浸透につながるキャリアオーナーシップの検証について研究しました。さまざまな施策を実施しても、なかなか社内浸透が進まない状態を打破すべく、苦戦している企業と、推進で来ている企業を比べ、何が差としてあるかを研究しました。

そして、キャリアオーナーシップを組織へ浸透させる6つのポイントを明らかにしました。

- 企業の根幹となる価値観を作る

- 企業文化・カルチャーを変える

- トップメッセージの発信

- 矯正力に強弱をつける

- 施策設計を一元化する

- 職種や環境ごとにカスタマイズする

ここから、具体的に述べていきます。

1. 企業の根幹となる価値観を作る

キャリアオーナーシップ経営を推進していた企業では、組織改革、風土改革、意識改革をすべて包含した大方針となる、価値観を定義していました。言葉を多くすると浸透の妨げになるため、あえてキャリア関連の言葉を使うことに固執せず、価値観を中心に組織全体のストーリーやビジョンを描くことが、重要であると明らかになりました。

特に、企業理念が明確でもそれがどのように社内の判断基準とされるか、という意識が低いのが現状の課題です。日々の行動のよりどころ、行動指針にすることが大事であるとわかっています。たとえば、コアバリューがあっても、対外的なメッセージや人事方針との紐づけが弱いため、そこを強化した方がいいと判明しました。

2. 企業文化・カルチャーを変える

先行企業さんで、やはり企業文化やカルチャー改革などが結構行われていたなと。ただ、カルチャーを変えるには5、6年かかったり10年かかったりするので、やはりその一貫性を持って進めること、すぐに成果が出ないだろうと思いながらもやることが重要だなと思っております。

3. トップメッセージの発信

トップメッセージは「発信回数こそ多いけれども、あくまでトップが話しているだけ」になっているケースや、逆にトップが発信する数が少なすぎるケース、どちらのパターンもあります。しっかりそこを、内容、気持ちを込めてやってもらうといいなと。

4. 強制力に強弱をつける

キャリアオーナーシップは任意でやってもらう、自律に任せるように見えますが、必要なものはやっていく。任せる部分については選択してもらう工夫をしていくといいのかなと思っております。

施策が不足している場合や、アンケートで希望者のみに手挙げでやってもらうケースがなかなか多くありました。

5. 施策設計を一元化する

冒頭に申し上げましたように、企業理念からきちんと一元化することが重要だなと、先行企業の事例で感じているところです。

6. 職種や環境ごとにカスタマイズする

職種や地方、限定的な業務内容など、職場環境ごとに個別最適でカスタマイズされた施策も併せて実施するケースも多いことがわかりました。

発表としては、以上になります。

タナケン先生:

ありがとうございます。ちょっと補足すると、これって、先行している企業にヒアリングをしているのですね。キャリアオーナーシップ経営を推進している先行企業では6つのポイントがありましたよと。僕のメタファーだと、空気のようなものとしてキャリアオーナーシップが入り込むのがよいと思います。経営陣がキャリアオーナーシップをやるぞ、と言っている必要はないのですね。キャリアオーナーシップという言葉の広がりを、いろいろな組織のコンテクストに置き換えて浸透していることがわかり、とてもリッチな報告でした。

司会:

ありがとうございました。では、次の報告にいきたいと思います。プレゼンをお願いいたします。

②自発的にキャリアオーナーシップを意識させる

実践的アプローチ(1)

今井:

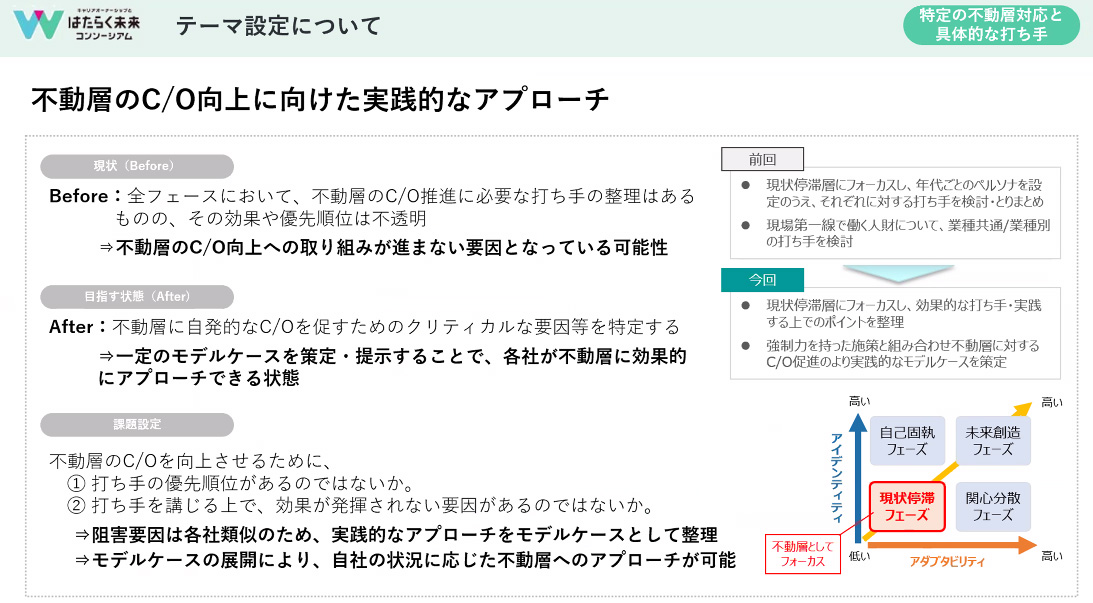

これまでキャリアオーナーシップについてコンソーシアムでの研究はなされてきましたが、やはり組織にはキャリアオーナーシップの意識が高い人と、そうでない人がいる。ここでは不動層と申し上げていますが、その層の活用が課題になります。不動層という言葉はあまり好きではなく、人事のアプローチが響かなかった方かなと考えております。

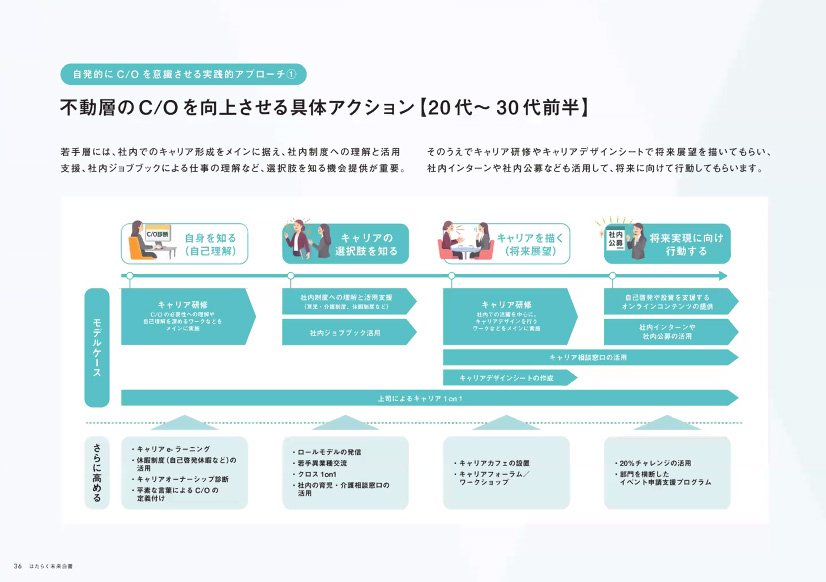

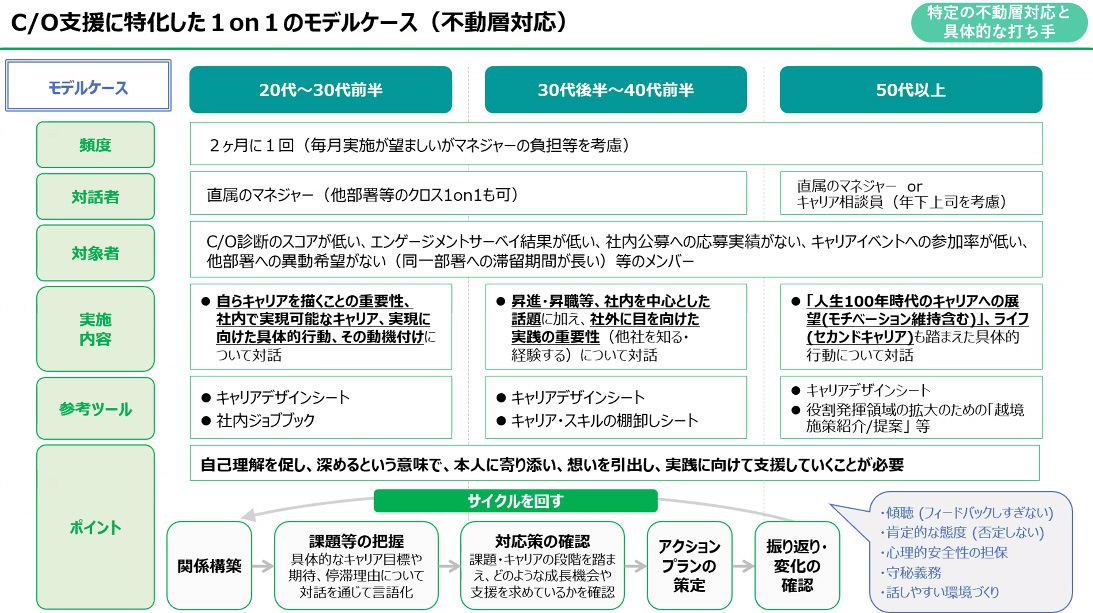

今回参画企業25社からアンケートを取り、具体的なアクションを世代別で出しました。

この画像は、20~30代前半へ打つ手の例です。ベースとして考えているのは、内発的動機付けを最初なかなか持っていただけないので、外発的動機付けをして、それから1on1やキャリア面談などを設け、人材に自律的な意思や、自己効力感を持っていただき、最終的に内発的動機を持っていただく流れを目指しました。

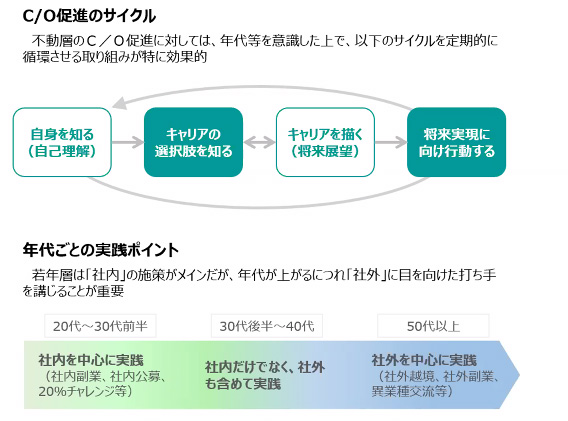

分科会ではどういう研究をしたかといいますと、3世代に分けて不動層を研究しました。アンケートを取りまとめ、モデルケースを策定したかたちです。そこから得たファインディングスは大きく2つあります。

- キャリアオーナーシップ促進にはサイクルがある。

- 年代ごとに施策が分かれる:若手は社内向け、ベテランは社外へ目を向けた打ち手が重要

20代については、あまり不動層がいないため、いかに不動層になることを防ぐかが重要でした。特に、全員参加のキャリア研修を通じて自己を知り、キャリアを描いてもらうことが重要でした。また、社内副業や社内公募を経験してもらったり、スキルアップのツールを手配したりすることが重要でした。1on1でも、上司以外とのクロス1on1も効果があると分かりました。

30代後半~40代においては、今まで与えられていた仕事から、自分で考える仕事にステージが変わる時期であるといえます。また、自分がやりたいことができて、WILLに向けて突っ走っていくこともありえます。これもまた、会社との相互関係であるキャリアオーナーシップとは離れていきます。ライフステージの変化もあるため、まずは育児介護などの支援が必要です。そのうえで、仕事へ慣れて玄人化し、キャリアオーナーシップが失われていく恐れがあります。そこで、社外への目を向ける取り組みが重要です。

最後に、50代以上ですと、シニアになってきますので、自分のキャリアを次に伝えたり、周りに視野を広げていったりする方がキャリアオーナーシップを持ち、逆に成長意欲が減退してしまって現状維持を望んでしまう方は不動層になると考えています。そこで、セカンドキャリアも踏まえた動機付けが重要であり、社外での経験をしてもらうのが重要であろうと思います。また、こうした現状維持を望んでいる層にもマネープランを立ててもらうことで、内発的動機付けができると思われます。

基本的には鍵となるのが1on1であり、世代別にどういう1on1をすべきかを表にまとめました。また、世代別に有効だった施策も白書にまとめました。

タナケン先生:

現状停滞フェーズに入る方々へのアプローチですね。20代から30代前半は社内向けのアプローチ、そして30代後半からは社外へ目を向けましょうという具体的なアドバイスでした。1on1のフォーカスポイントも書かれており、各社導入時のガイドブックになると思いました。ありがとうございます。

③自発的にキャリアオーナーシップを意識させる

実践的アプローチ(2)

神田:

私たちはキャリアオーナーシップを持てない不動層がキャリアを考えるきっかけを与え、キャリアに挑戦できるアプローチを考えました。そこで、まずは不動層はどういう方なのかを各社のデータで調べ、3つの特徴が明らかになりました。

- キャリアを考えられない方

- キャリアを考えても行動できていない方

- 現状維持をしたい方

そして今回、特に1番目のキャリアを考えられない方へ優先的なアプローチをすべきと考えました。

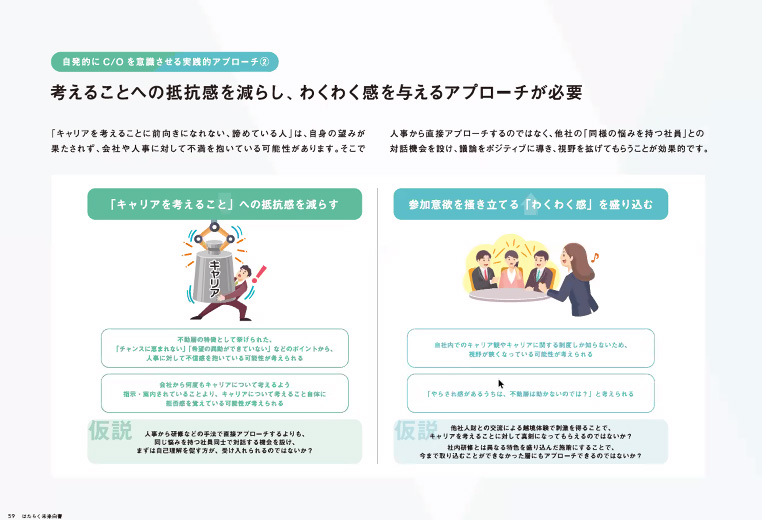

そして、この方に対する施策を2点提案しました。

考えることへの抵抗感を減らし、わくわく感を与えるアプローチが解決策です。人事からの施策にやらされ感を感じている社員に対し、社員同士での対話を促進することで自己理解を促せば、抵抗感が減ると考えました。また、社内研修の枠組みにとらわれない対話の機会を設定すれば、わくわく感が醸成できると考えました。

そのうえで、従来の研修にとらわれないキャリア対話会を他社人財と組んでいただきました。そこから得られた学びが4つあります。

- 社員が不動層に至るまでの背景に企業ごとの大きな差がない

- 研修以外の場だとフラットに対話できる

- ネガティブな会話が進む可能性があるので、対話のテーマはあらかじめ設定し、ファシリテーターは置く必要がある

- 世代などグルーピングしての対話会を実施するのもよい

その後、上司との1on1やキャリアコンサルタントとの面談、メンター制度など、高揚感が新鮮なうちに行動変容を起こす施策を打てればよいと考えています。ありがとうございました。

タナケン先生:

改めて、不動層がまとめられましたね。抵抗感を減らして、わくわくするような設計をすることが大事だと思います。1on1の重要性は他の分科会で発表されましたね。1on1はあるが形式的になっている、という人事からの相談もいただいています。そこで、キャリア対話会を活用してはどうかというご提案ですね。

ここで大事なのは、われわれが不動層について諦めないことです。どうせ変わりたくない人なんだ、と諦めずに取り組んでいくことです。ありがとうございました。

司会:

次は、マネジメント層のキャリアオーナーシップ意識改革に触れていきます。よろしくお願いいたします。

④マネジメント層のキャリアオーナーシップ意識改革(2)

神島:

私たちは、マネジメント層のキャリアオーナーシップ育成の課題に触れていきました。われわれは、アサヒグループ、そしてパナソニックコネクト、ポーラ、3社で研究を進めてまいりました。私たちは企業の競争力と生産性高めるために、経営者と社員をつなぐマネージャー自身のキャリアオーナーシップ意識の情勢が不可欠だと課題意識を持っていました。

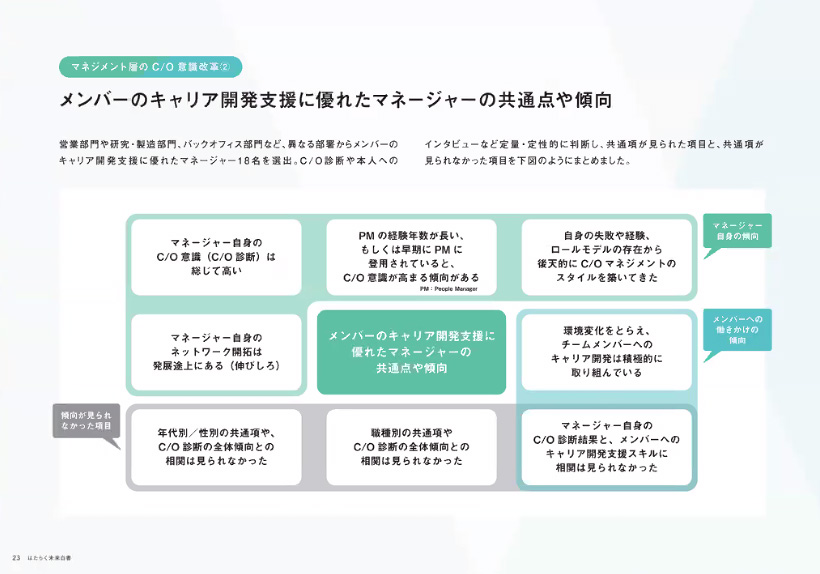

そこで、当分科会では「キャリアオーナーシップを醸成できている、優れたマネージャーが何をやっているのか、どういう共通項があるか」を研究しました。この研究を通じ、マネージャー自身のキャリアオーナーシップ意識が向上し、メンバーのキャリア開発のアドバイスができる状態の実現を目指しています。

まずは各社で、メンバーのキャリアオーナーシップを推進しているマネージャーをまず選別しました。1on1のメンバーの満足度が高く、360度評価でキャリア開発の項目が高く、そして成果を出している方を選別しています。部門としましては、営業部門や研究、製造、あと人事や新規開発などのバックオフィス部門など、異なる部署から計18名を選出しました。

インタビューの前にはキャリアオーナーシップ診断を受けていただき、自社の人事ではなく他社人事によるクロスインタビューを実施することで、新たな気付きをお互いに得つつ、腹を割って話していただけるようなヒアリングを実施しました。

そうして判明したのが、以下8つの共通項です。

まず、マネージャー自身の傾向として、マネージャー自身のキャリアオーナーシップ意識は総じて高い。これはキャリアオーナーシップ診断で明らかになりました。調査対象とした168名のうち80パーセント近くがキャリアオーナーシップ診断で最も高いランクの結果が出ておりました。

また、ピープルマネージャーの経験年数が長いか、早期にピープルマネージャーに登用されている。そうすると、キャリアオーナーシップ意識が高まる傾向にあるということで、やはりこれまでいろんな経験を積んでこられた方のキャリアオーナーシップ意識が高いという相関も見られました。

さらに、自身の失敗や経験、ロールモデルの存在から経験やロールモデルから独自のマネジメントスタイルを確立してきたことが明らかになりました。失敗体験から自分自身が乗り越えるためにどんな工夫をしてきたかや、その工夫にあたっていかに先輩社員や上司をロールモデルにしてきたかを知りました。そして、ロールモデルから自分自身のマネジメントスタイルを見つけ、築き上げてきた。これらがクロスインタビューで明らかになりました。

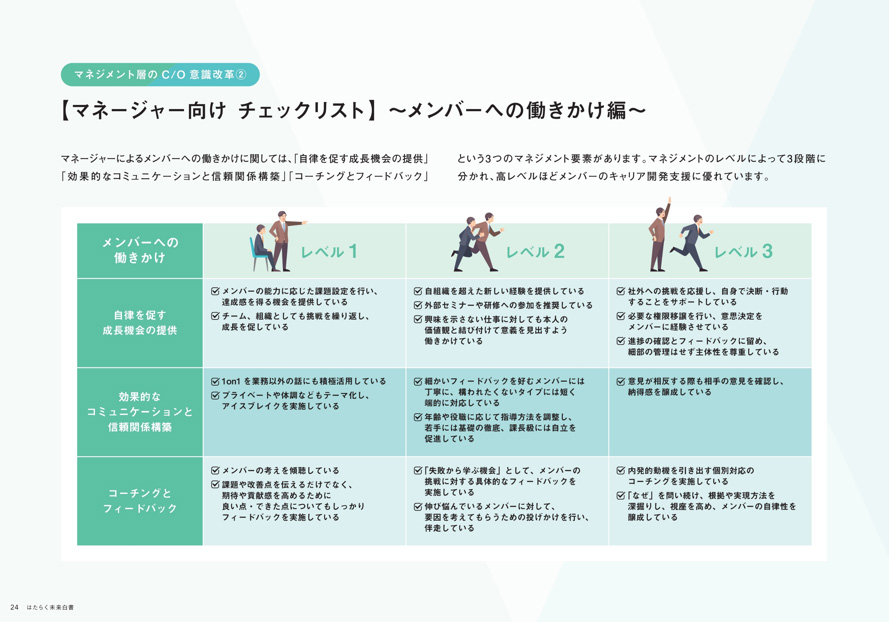

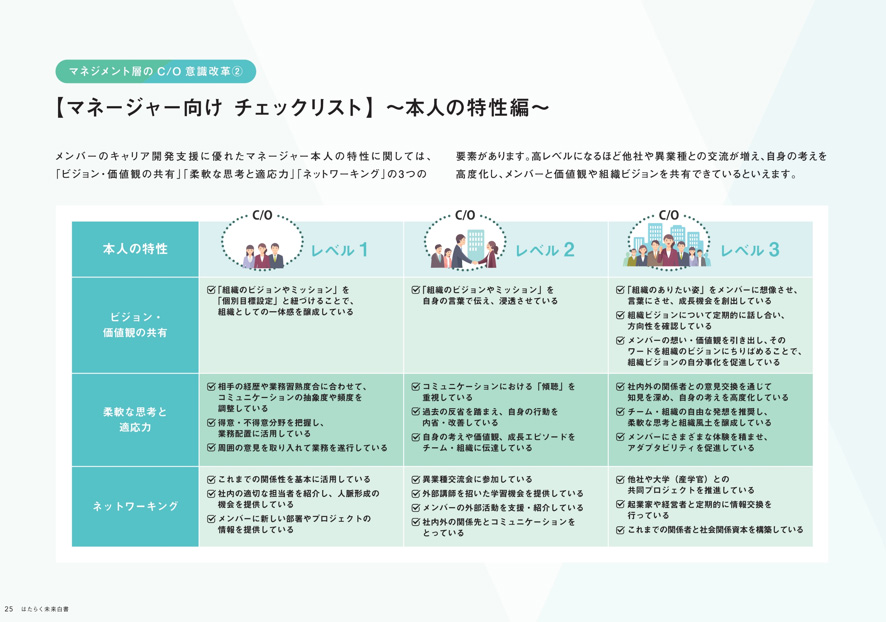

さらに、6つのキーファクターが見つかりました。

メンバーへの働きかけ方:

- 自律を促す成長機会の提供

- 効果的なコミュニケーションと信頼関係の構築

- コーチングとフィードバックのファクター

本人の特性:

- ビジョン・価値観の共有

- 柔軟な思考と適応力

- ネットワーキング

以下の図は、達成度をレベル別で表記したものです。

現状を見ると、たとえばマネージャー自身のネットワーキングには非常に伸びしろがあるという課題も見えてきまして。自分自身のネットワーク行動が遅れがちだと発せられるマネージャーの方も多くいました。メンバーへのアドバイスはできる優秀なマネージャーが多いのですけども、自分自身が行動に出ているかというと、なかなか……という現状や、「年代や性別、職種に相関がない」ことがわかりました。

タナケン先生のコメント:

いま、マネージャーっていろいろ言われていますよね。終わりなき仕事で疲弊する、罰ゲームみたいだと。しかし、この調査ではポジティブな結果が多数出ましたね。業務だけでなくメンバーの育成でも疲弊するとか、大変だとか。

今回、どういう取り組みをすべきなのかが、レベル別で明らかになっているのがいいですね。日常業務で疲弊して、内向きになっているマネージャーも多かったと思いますから、この示唆を活かしていただいて、マネージャー自身の大きな気づきにもなればと思います。丁寧な報告でした。ありがとうございました。

⑤マネジメント層のキャリアオーナーシップ意識改革(1)

今井:

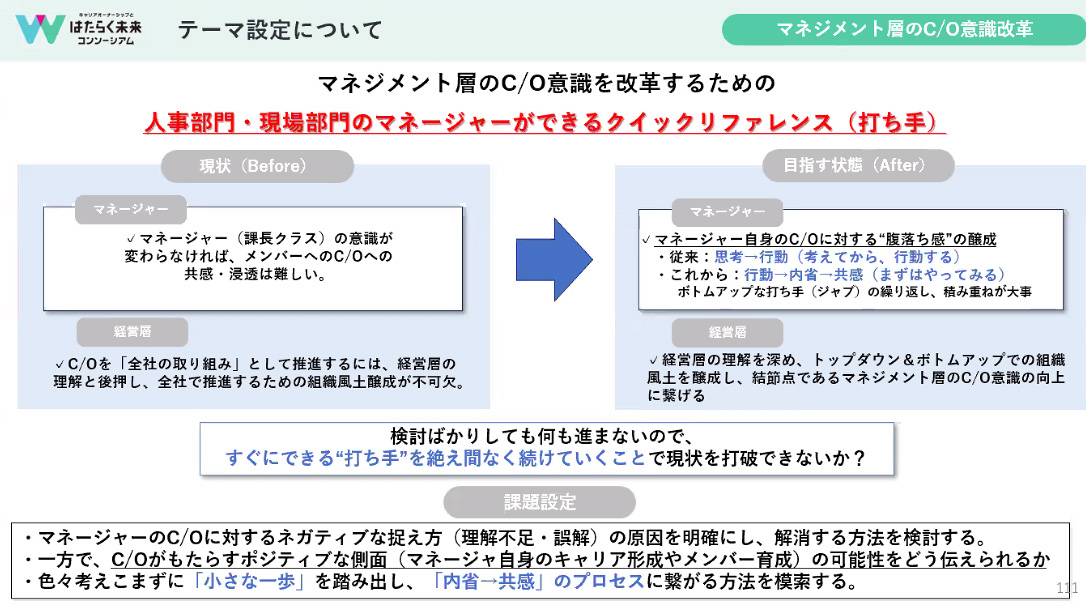

かんぽ生命の今井です。私どもは、関西電力さん、dicさん、MKIさん、かんぽ生命の4社でキャリアオーナーシップ人材を活用しまして、企業の中長期的な成長を目指して個人的資本を最大化するキャリアオーナーシップ経営に出して取り組んでまいりました。キャリアオーナーシップ意識改革は、ひとつ前のグループと同じく、私たちも非常に難しいと感じた課題でした。

たとえば経営層の理解や、後押ししておく姿勢、そういったものがもちろん必要不可欠ではあるのですけれども、実際にキャリアオーナーシップを浸透させていくためにはそれだけでは足りないのではないかと。

個人の意識と行動をどう変えていくか。意識は見えにくいものです。しかし、キャリアオーナーシップ意識が高まれば個人としての満足度が上がり、自走できるようになります。キャリアオーナーシップをしっかり浸透させていただきたいと思います。

このテーマを選んだ理由としては、キャリアオーナーシップ推進を考えたときに、経営層とメンバーの結節点であるマネジメント層、課長クラスに目を向けたからです。

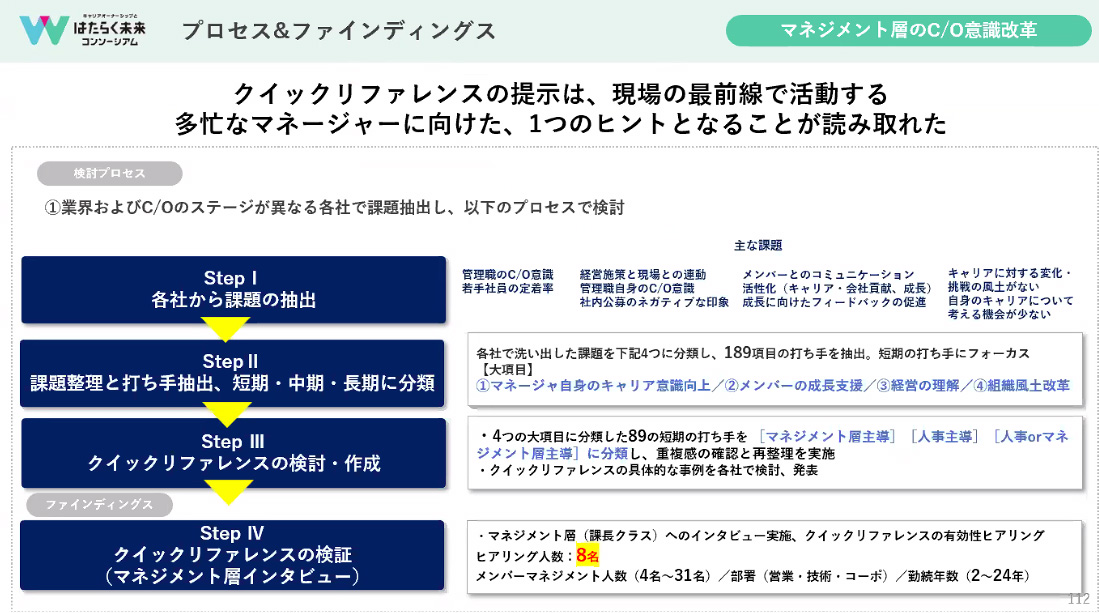

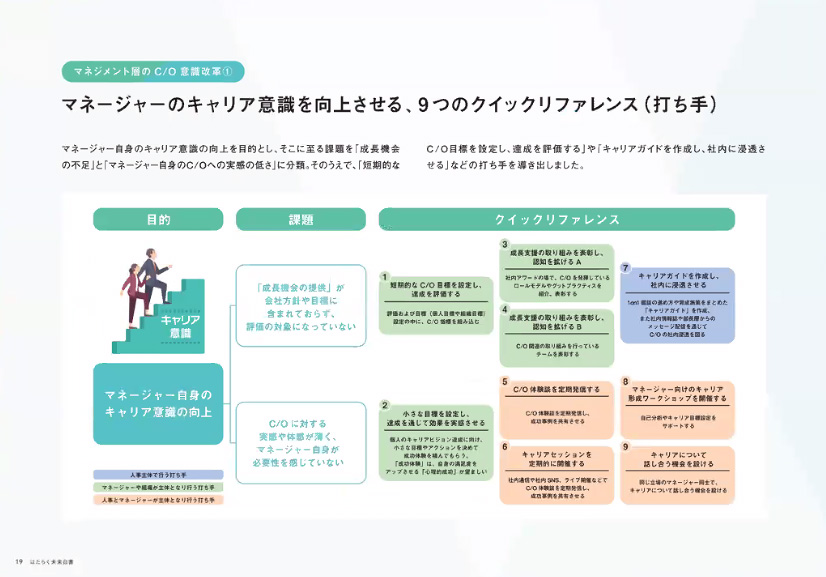

実際にマネジメント層のために何ができるか考えたときに、人事部門・現場部門のマネージャーができるクイックリファレンス(打ち手)を見られるようにしました。マネージャー自身のキャリアオーナーシップに対する「腹落ち感」が重要だと考えています。

以前はマネージャーも考えてからやってみる、というパターンで動いていたのですが、これからはボトムアップな打ち手をまずやってみて、それから考える積み重ねが大事であろうというわけです。

上図のステップで、打ち手を検討してまいりました。そのうえで、189の打ち手のうち、89種の短期で使えるものを選別しました。さらにそれを「マネジメント層・人事・双方」に分類し、クイックリファレンスを作成しました。さらに、白書では各社の事例も資料としておつけしました。

最後に、マネジメント層8名へヒアリングし、クイックリファレンスの有効性を確認しました。

こちらがクイックリファレンスの例です。たとえば、「マネージャーの成長機会の不足・マネージャーのキャリアオーナーシップへの意識の低さ」を解決したいのであれば、図の右側にある打ち手を行いましょう……といった風に、打ち手を参照できるシートになっています。たとえば「①短期的なキャリアオーナーシップ目標を設定し、達成を評価する」打ち手では、表彰などを通じて承認を得てもらう手法が挙げられます。

このように、クイックリファレンスを通じ人事部門と現場部門が連携してキャリアオーナーシップ推進ができればと考えました。

タナケン先生のコメント:

白書にはさらにこの部分で付録があります。ファイルをダウンロードしていただくと、インタビューでマネジメント層がおっしゃった意見が見られるのですよね。

マネージャーは課題別にどう具体策を取るべきか、丁寧にぜひ見て、やっていただければと思います。

全体的なコメントとしては2つ。まず、マネージャーはまず時間がない。だから、マネージャーだったら週末の一息つくときに、キャリアについて考える時間を作っていく。もうひとつは、業務にマネージャーのキャリアオーナーシップを育てる作業を入れる。こういった手法があり得ますね。ありがとうございました。

⑥キャリアオーナーシップ人材を育成・活用できる組織の作り方

渕:

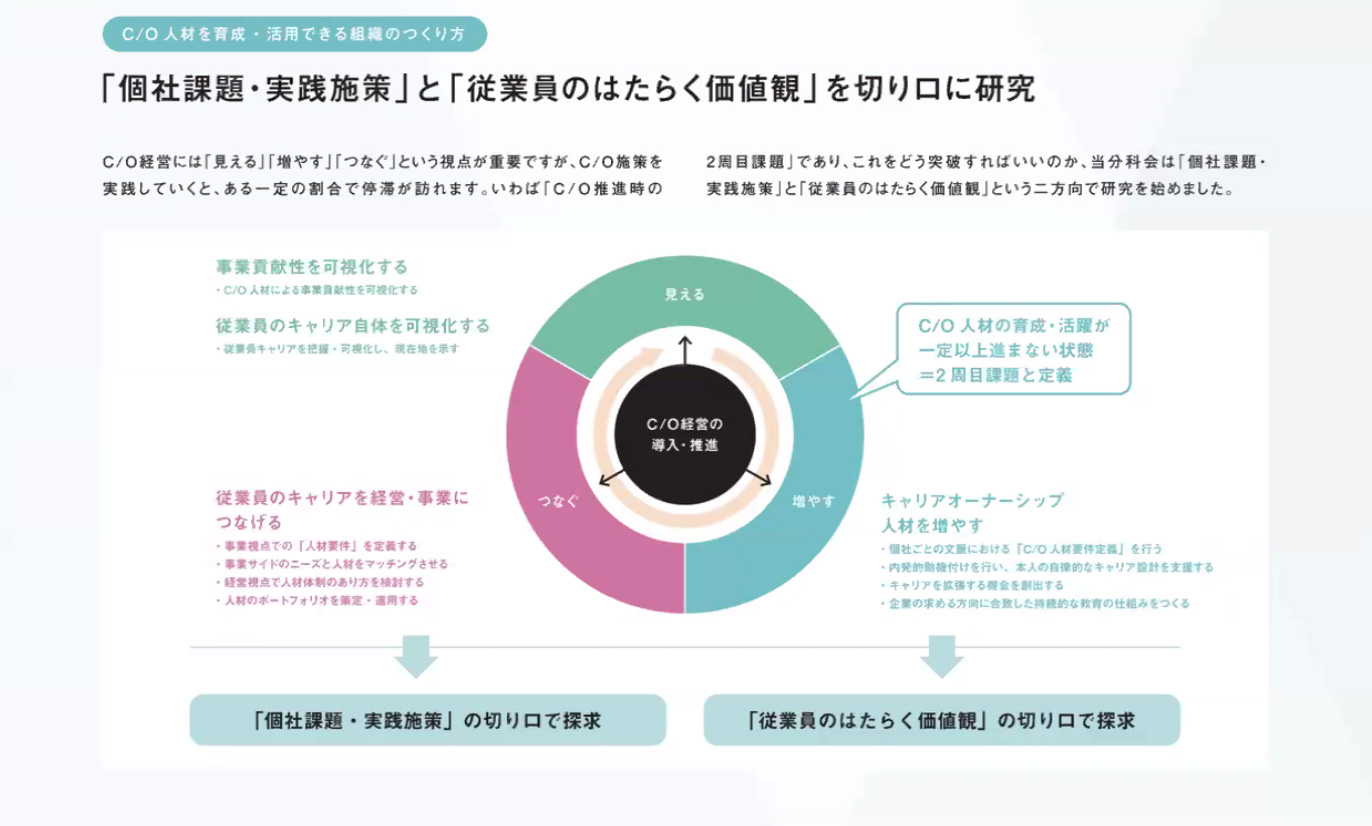

電通の渕です。私は事務局のメンバーですが、半年間この分科会で活動しました。私たちは計9社の大所帯で、キャリアオーナーシップを育成・活用できる組織はどういう風に作っていけばいいのだろうか? という、キャリアオーナーシップ経営を実践したうえでの2週目にあたる課題を分析してまいりました。

少し経緯をお話しますと、立脚点として「キャリアオーナーシップ人材って増やすだけでいいんだっけ?」「活用できなければ意味がないよね」という話がありました。

この図はキャリアオーナーシップ経営を推進するうえでは、「見える→増やす→つなぐ」のサイクルです。このサイクルが大事であるとコンソーシアムでも発信してきたのですが、人事はどこかで施策が上滑りしている感覚がありました。

ここをブレイクスルーしないと、キャリアオーナーシップ人材を本当の意味で育成・活用し、組織のパフォーマンスにつなげることは難しいと考えました。そこで、なぜそういった状況になってしまうのか、どうすればその状態を抜け出せるのかをシンプルな論点で研究しました。具体的には(1)定量調査:組織のメンバーが、どう思っているのかということを定量的に補足しようというアプローチと、(2)組織の中でどんなキャリア施策が行われているかを調べ、その施策をクイックに変えることでさらに有効性を高められないかを問う、2つの手法を採用しました。

まずは、TO BE(ありたき姿)を語りました。現状の施策でキャリアオーナーシップを発露できているメンバーがいる一方、どうしてもカバーしきれない層がいる。そこで、新しい施策を入れてもいいですし、いまある施策の意味づけを変えて求心力を取り戻す、または興味を抱いていただく方法があるだろうと仮説を立てました。誰がカバーできていないのか、誰が取り残されているのかを考えました。

ここからは、水野さんにバトンタッチします。

水野:

イオンリテールの水野です。よろしくお願いします。

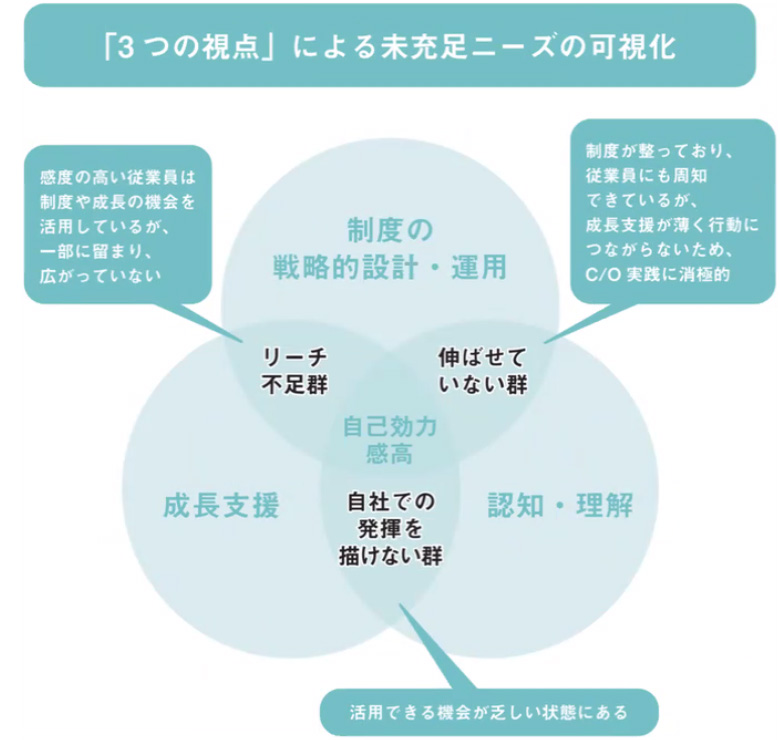

キャリアオーナーシップを推進する組織を作るうえで、全体として重要な要素を整理しました。

そうして明らかになったのが、この3つです。

- 制度の戦略的設計・運用

- 認知・理解

- 成長支援

この3つのうち1つでも欠けると、キャリアオーナーシップ推進は一定の段階で止まってしまうことがわかりました。3つの要素が連動して機能しあう仕組みを構築できれば、キャリアオーナーシップ経営を推進できるという仮説を立てています。

「3つの視点」から自社課題を明らかにしました。たとえば、「1.制度の戦略的設計・運用」においては施策が乱れ打ちになっていないか。認知・理解においては興味関心が抱けない施策の見せ方をしていないか? などを明らかにしました。

定量調査の設計もしましたが、ここではキャリアオーナーシップ経営指標を使って、「はたらく人の幸せの7因子」と「キャリアオーナーシップ経営スコア」を掛け合わせて調査設計をいたしました。

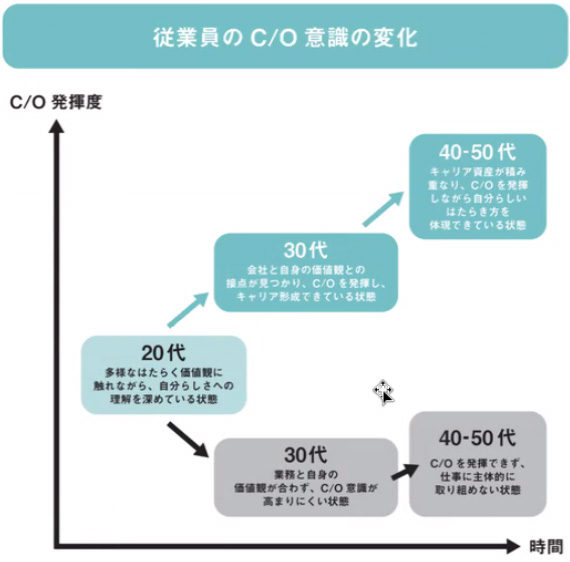

結果として、組織の状態として「キャリアオーナーシップ体現度が高い層、中程度の層、低い層は2:6:2の比率でいる」ことがわかりました。これは調査対象のどの企業にも共通していました。

さらに、30代でキャリアオーナーシップが高い層と、そうでない層に分岐が発生し、そこで低い方は低いままになることがわかりました。つまり、いかにしてキャリアオーナーシップを下げないかが重要であるとわかりました。詳しくはぜひ、白書でご覧ください。

こういったことを踏まえ、キャリアオーナーシップ組織の実践課題があったとき「どうやってクイックに取り組める仕組みを構築するか」が大事であると分かりました。キャリアオーナーシップが下がって1~2年放置してしまうともう手遅れです。そこで、いかに先ほどの重要な3つの要素へアプローチするかが大事であるとわかりました。

まとめると、未充足ニーズを把握し、象徴的な施策の意味づけを見直したり、施策の連続性を担保したりすることでキャリアオーナーシップ低下を防げるのではないかと考えました。

現状のサイクルでは、2:6:2の比率でキャリアオーナーシップに対してそこまで関心がない人が増えてしまう。そこで、現状の施策の意味づけを変えることで「仲間を知り、新たな気付きを得てキャリア意識を柔軟に更新する」施策が打てるのではないかと考えました。そうすれば、今の施策を大きく変えずにキャリアオーナーシップを浸透できるのではないかと考えました。

タナケン先生のコメント:

実はキャリア開発でいうと、20代向け施策がたくさんあって、50代以上にも施策があります。そこで30代で断層があるんですね。そこで、いかにして30代への施策が打てるかだと思います。二極化する30代のキャリアオーナーシップの低下を止めることができれば、キャリアオーナーシップ経営を推進できることを、エビデンスベースで話してくれました。どうもありがとうございます。

⑦リスキリングの「場」と「仕組み」の作り方と実践

青江:

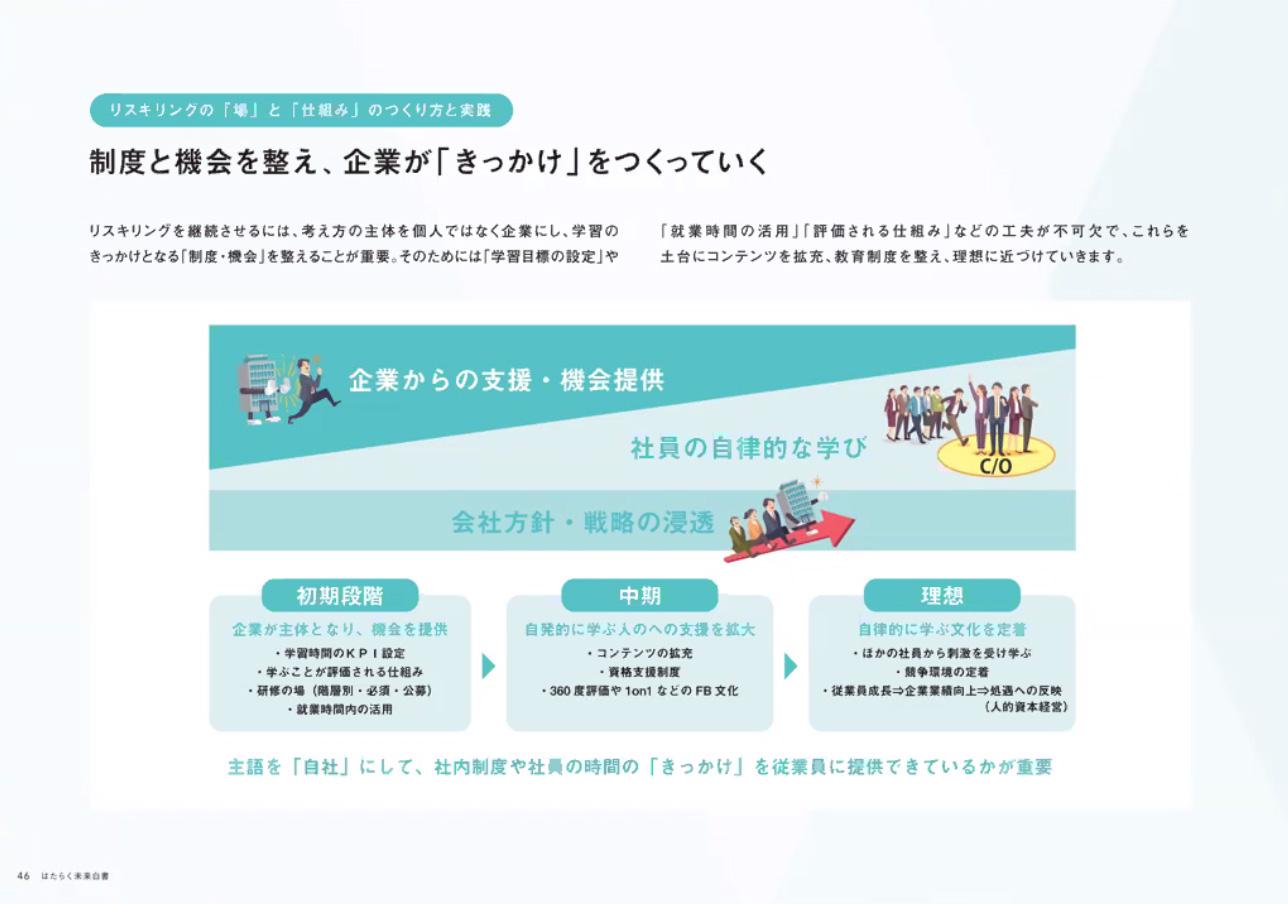

パーソルキャリアの青江と申します。リスキリングの場の作り方と実践というテーマに、私たちは取り組んでいます。まずは、テーマの背景であるリスキリングというものですが、一般的にはミドル・シニア層が想起されやすいかと思います。しかし、参画企業の3社で課題はバラバラであり、議論を進めながら「どんな対象であっても、従業員に自律的に学んでもらうことが難しいよね」ということが明らかになりました。そのため、まずは自律的に学ぶためのポイントを検証していきました。

研究ではいろいろな企業様にヒアリングさせていただき、事例を収集しています。その事例から3つの共通点が明らかになりました。

- きっかけ:

学ぶきっかけを企業が用意している&周囲からのフィードバックが得られる場である - 学びの場:

学習機会を会社が用意している&自己意識を深める場所がある - 成功体験:

学んだことが業務アサイン等で実践されている&人事評価や表彰で反映される

この3点について、気づきとしては「学びの場」に目がいきがちですが、すべてを流れとしてデザインすることが重要です。

また、企業がいかに従業員へ自律的な学びを促進するかという、企業から従業員へのきっかけ作り、機会提供をする視点が抜けがちであると考えました。そういったかたちで、初期段階にしっかりと企業側から機会提供を行っていき、企業からの介入度合いを徐々に減らしていければ自律的な学びが促進されるという学びを得ています。

たとえば、初期段階は「学習時間〇時間」といったKPIを企業が設定するなどの施策がありえます。詳しくは白書に記しましたので、よろしくお願いいたします。

タナケン先生のコメント:

リスキリングはみなさんにもなじみがありますね。ただ、用意するだけでは通じないので、学び続けるための原理、連関を出してくださった。最後の落としどころである「自律的にやりましょう」という丸投げでは通用しませんよ、というメッセージが納得いきますよね。業務マネジメントとは、タイムマネジメントでもあります。

たとえば「月に8時間を業務時間からリスキリングの時間に充てましょう」といったことをサムスン電子はやっていましたが、こういうことが日本企業でも必要ですね。そして、やり遂げた人を表彰、評価していく。それが次のモメンタムになりますね。ありがとうございました。

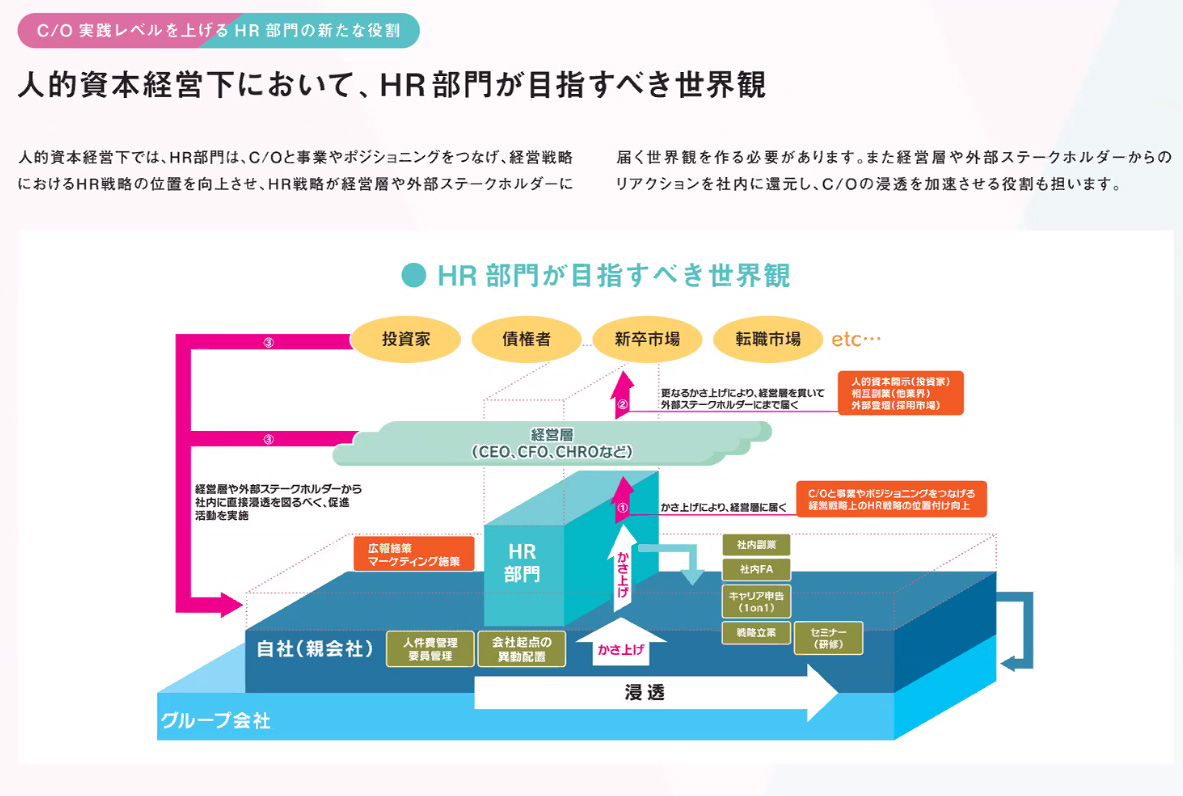

⑧キャリアオーナーシップ実践レベルを上げる

HR部門の新たな役割

発言者不明:

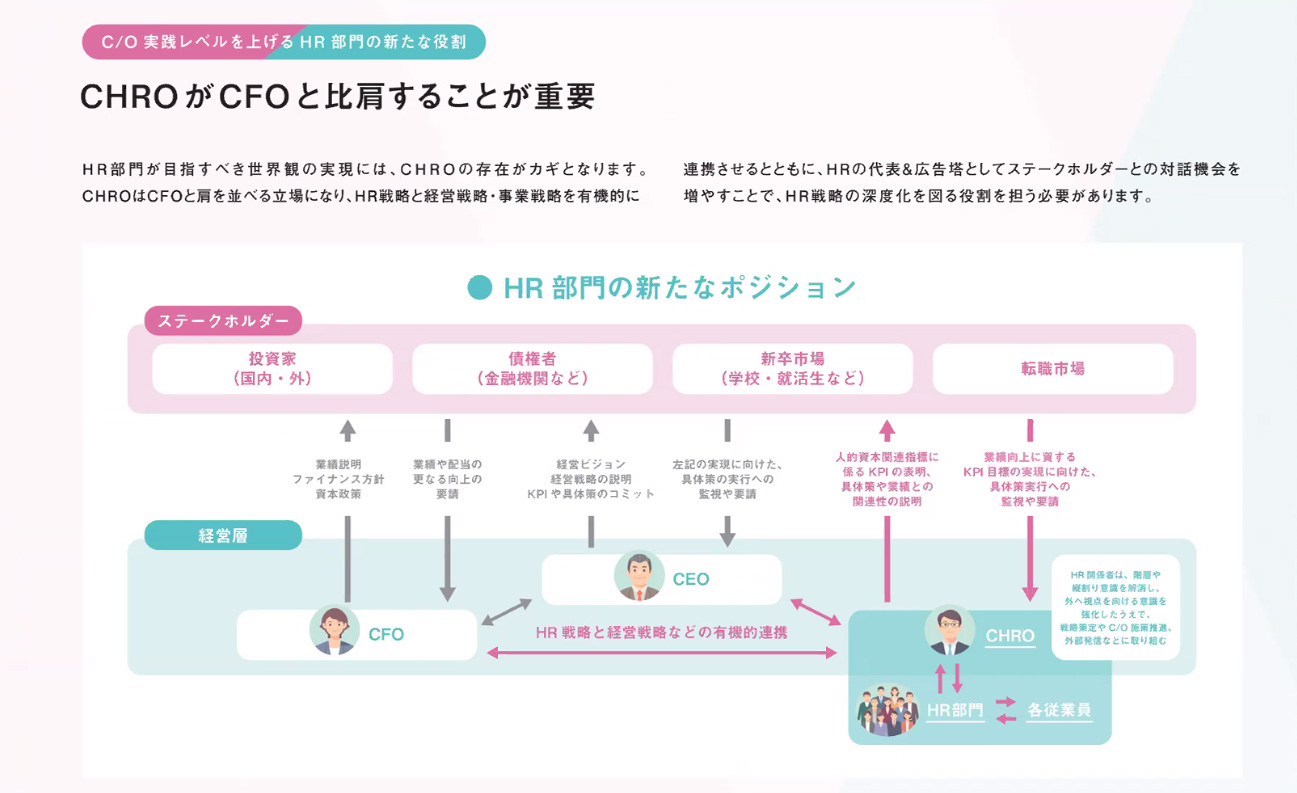

私たちは「キャリアオーナーシップ実践レベルを上げるHR部門」の在り方について、2つの重要ポイントをまとめました。人的資本経営下では、CHROがCFROと同等の役割を担うこと、もう一つは外部に広がる動きを作り、社会全体に貢献する牽引役となることです。

これが、私たちが目指すHR部門の姿です。

この世界観を実現するためには、CHROが広告塔として他のステークホルダーとのアプローチが必要となります。資本市場で人的資本経営が重視される現在は、CHROがCFOと比肩し、有機的に連携することがいっそう重要であると考えます。そして、CHROは組織外・社外へ目を向け、外部発信へも積極的に取り組みます。

これまでのHR部門は管理業務が中心でした。しかし、今後はCHROがステークホルダーとの対話をするため、HRも構造を変え、キャリアオーナーシップ推進育成に取り組むことが必要です。

CHROがHRの代表としてステークホルダーとの対話機会を増やしていくからこそ、HR関係者も現在のあり方から脱却し、社内・部門内という視野を社内から社外へ広げ、意識と行動を変革することが重要と考えます。

HR部門は自社にとどまらず、人事部や社会へ広がっていく動きを創出しながら、社会全体への貢献を果たすアクティベーターになることを目指す。そして、新たな役割の実践レベルを向上させることが、1人1人のキャリアオーナーシップ向上に寄与すると確信しています。

最後に、第3期からの研究を生かして、リーダー企業として常に私たちを牽引しアウトプットをまとめてくださった小田急電鉄様、ジョブ型人事制度の先進企業として知見をたくさん提供してくださったKDDI様、アフラック様に心から感謝しております。ご清聴ありがとうございました。

タナケン先生のコメント:

横田さんありがとうございます。マネージメント層自身のキャリアオーナーシップ意識醸成についてですが、ここに対する課題意識を持っていらっしゃる企業さんも非常に多いのではないかと思います。タナケン先生、コメントをお願いいたします。

タナケン先生:

やはり、HR部門というのは、管理部門ではないという認識を持ちたいですね。管理もあるが、ワンオブゼムにすぎない。だからこそCFO的な視点も必要です。おそらく、今日はHR部門に関わる方が多いとおもいますが、HR部門にとってのリスキリングとしては、財務の視点を学ぶことが挙げられると思います。もちろん、CHROクラスの方にとってはCFOと対峙していく必要があります。かつて伊藤邦雄先生も、「CHROはCFOの視点を、CFOはCHROの視点を持つべきとされていました。ありがとうございます。

「はたらく未来白書 2025」ダウンロードページのご案内

<後半に続く>

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛(キャリアオーナーシップ リビングラボ)

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)