「キャリアオーナーシップ経営」とは

キャリアオーナーシップ経営とは、はたらく個人と企業が、それぞれの目的・意志・責任を持ち、個人のキャリアと事業の価値創造を共に担うことを前提に構築される、個人と組織の持続的な共成長と共通の未来の実現をめざす経営モデルです。

「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」の参画企業が、「キャリアオーナーシップ人材を活用し、人的資本を最大化することで、企業の持続的な成長を生み出していくには、どうしていくべきか?」という問いについて、各社の経営戦略、事業戦略、人事戦略を相互に共有しながらオープンに議論した内容を、実践の現場から見えつつある兆しをもとに、人的資本を最大化する実践論として体系化した概念です。

この経営モデルでは、企業が経営戦略・事業戦略・人材戦略を有機的に連携・再統合し、個人が自らのキャリアを構想・選択・実行できる機会と環境を整えます。一方、個人もまた、自身の意志と行動によって、周囲と調和しながら、組織の目的と成果に主体的に貢献します。

このモデルは、「見える」、「増やす」、「つなぐ」という3つの視点に基づいて構築・運用されます。

すなわち、

- 見える:キャリアオーナーシップを発揮する人材を可視化すること

- 増やす:そのような人材を育て、活躍し続けられる仕組みを通じて増やすこと

- つなぐ:そのような人材を組織の中核をなす事業戦略や価値創造プロセスと結びつけていくこと、です。

これらの視点を通じて、キャリアオーナーシップ経営は、人材の自律的成長を起点に、企業の競争力と持続的価値創出を実現する戦略基盤となります。

「キャリアオーナーシップ」とは

「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」報告書(経済産業省、2018年)では、キャリアオーナーシップについて「個人一人ひとりが『自らのキャリアはどうありたいか、如何に自己実現したいか』を意識し、納得のいくキャリアを築くための行動をとっていくこと」と説明されています。

また、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書~ 人材版伊藤レポート ~」(経済産業省、2020年)では、これからの個人と企業の関係性について、「企業は、画一的なキャリアパスを用意するのではなく、多様な働き方を可能にするとともに、働き手の自律的なキャリア形成、スキルアップ・スキルシフトを後押しすることが求められる」と指摘するとともに「個人は、キャリアを企業に委ねるのではなく、キャリアオーナーシップを持ち、自らの主体的な意思で働く企業を選択することが求められる」と報告されています。

参考:キャリアオーナーシップ リビングラボ 「キャリアオーナーシップとは?」 ![]()

事務局および田中研之輔先生からのご挨拶

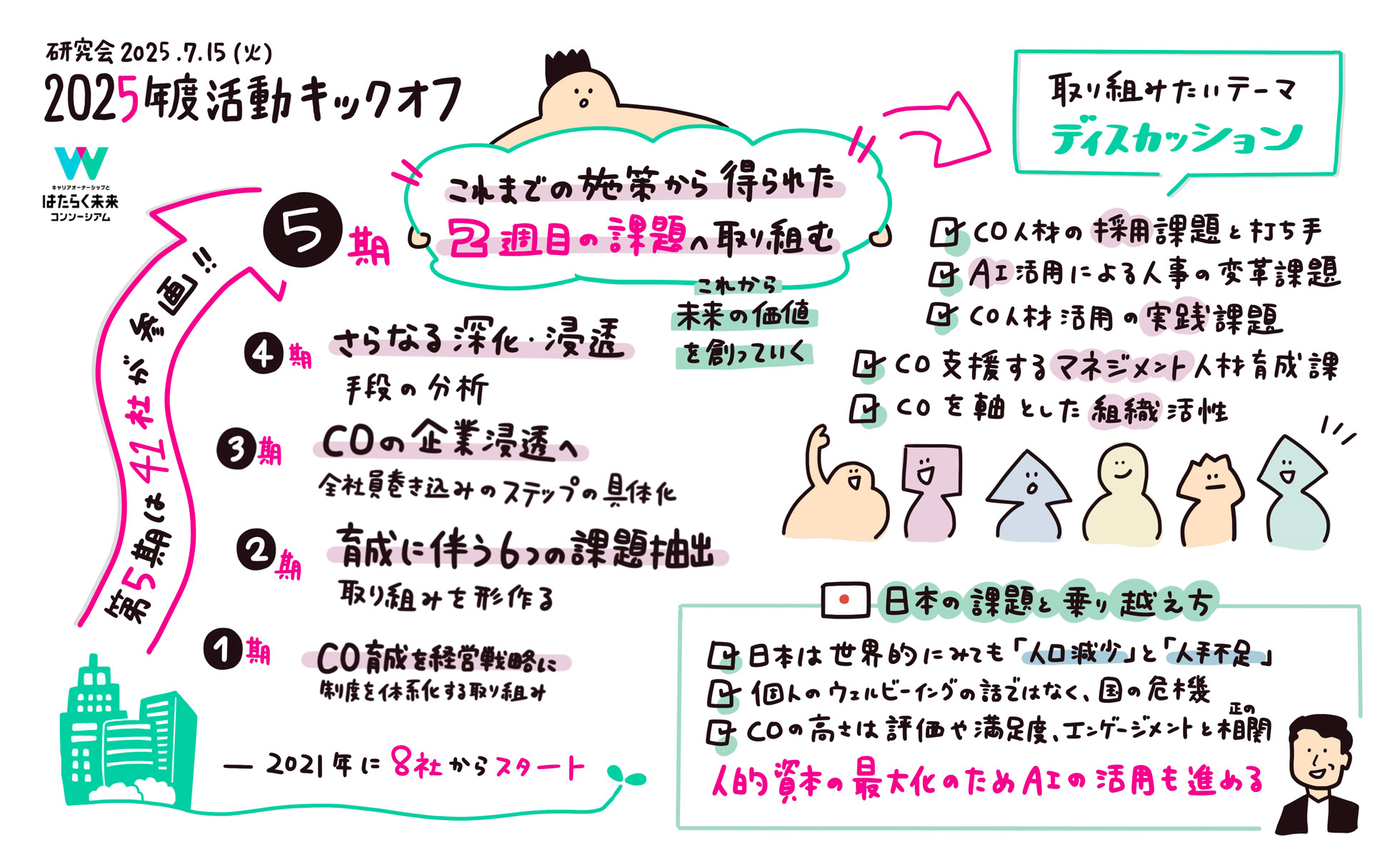

パーソルキャリア 代表取締役社長 瀬野尾 裕:

これまで、私たちはキャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアムで4年の時間をかけ、現場で経験を重ねてきました。特に4期から5期にかけては、大きな変化があると思います。なぜなら、われわれはこれから、未来の価値を創るからです。私自身は個人的に研究を進めつつ、本コンソーシアムに伴走しています。

そして、本コンソーシアムのこれまでの議論をベースに、事務局の伊藤剛さんのお力もいただいて、キャリアオーナーシップ経営の教科書たる本が9月に出版される見込みです。

さて、その前にみなさんはここを見てください。

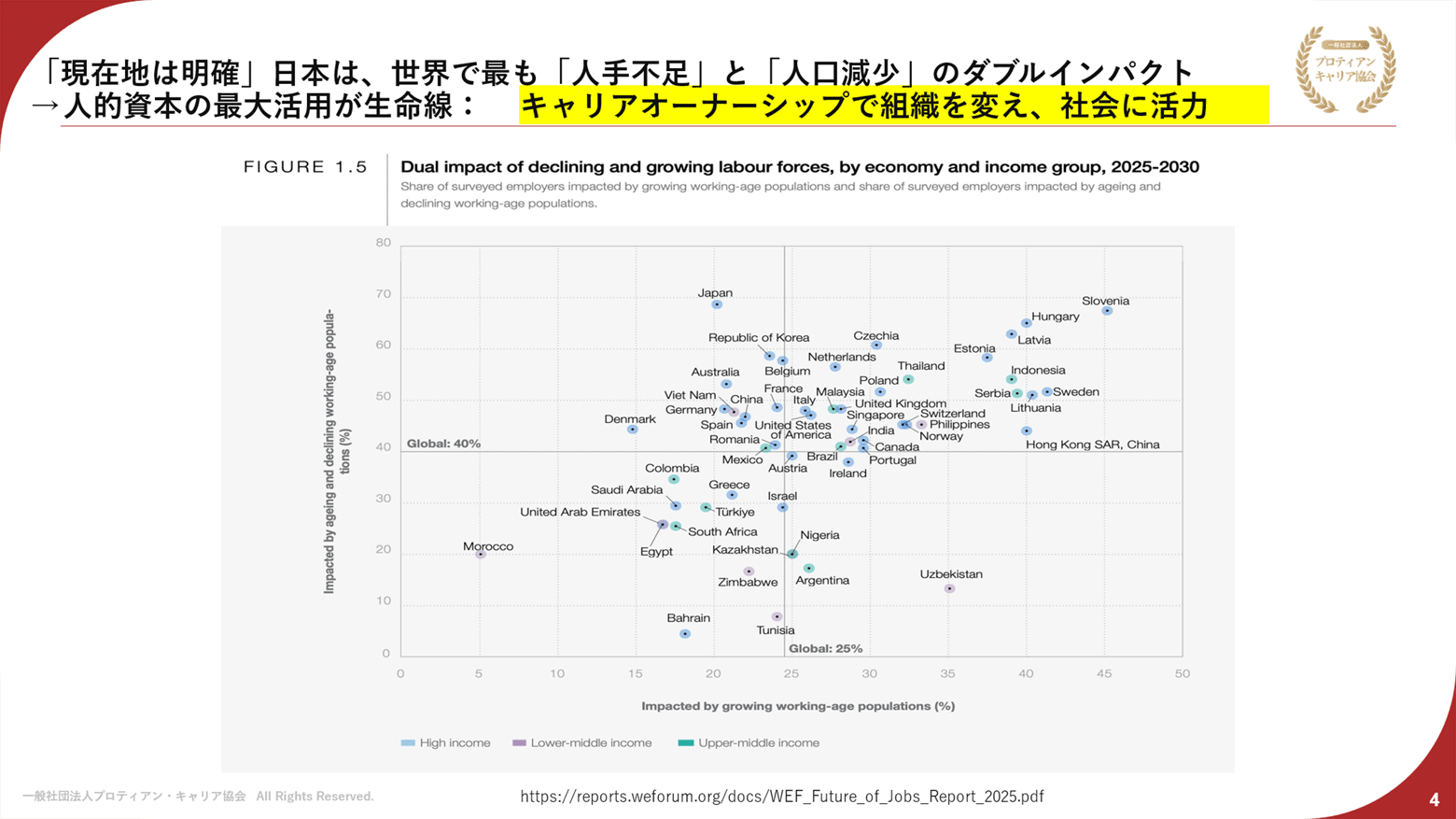

このグラフからわかることは「日本社会は、世界的に圧倒的な人口減少と人手不足を抱えている、珍しい国である」という点です。つまり、キャリアオーナーシップとは、単にウェルビーイングならいいよね、みんなが幸せならいいよね、という個人の話ではなく、国の危機でもあるわけです。

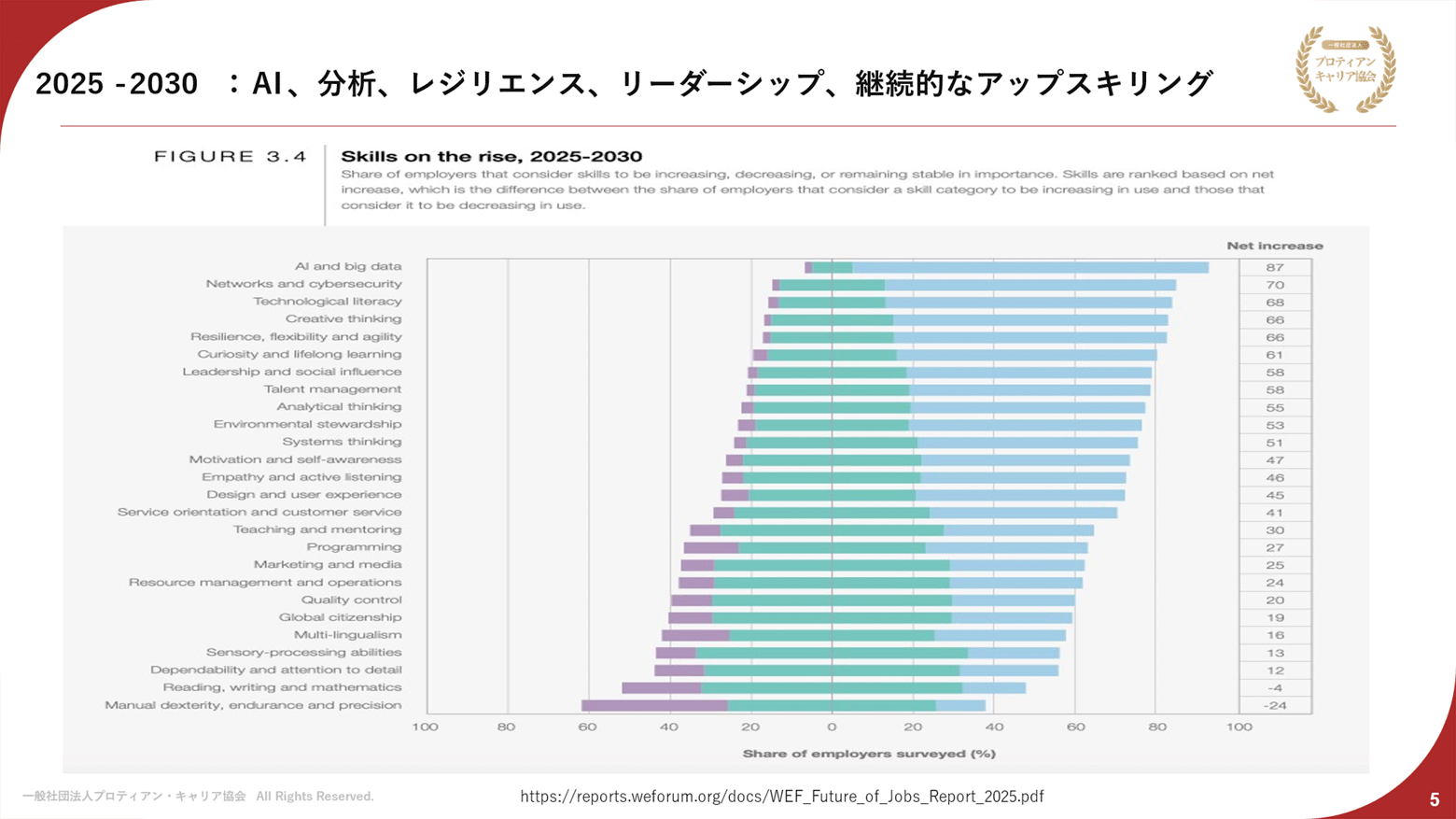

特に、私たちが国難を乗り越えるうえでどのスキルを上げていく必要があるのか? その答えがこの表です。AI、クリエイティブシンキング、フレキシビリティ、アジリティなどです。そのためにも、キャリアオーナーシップを上げていく必要がある。

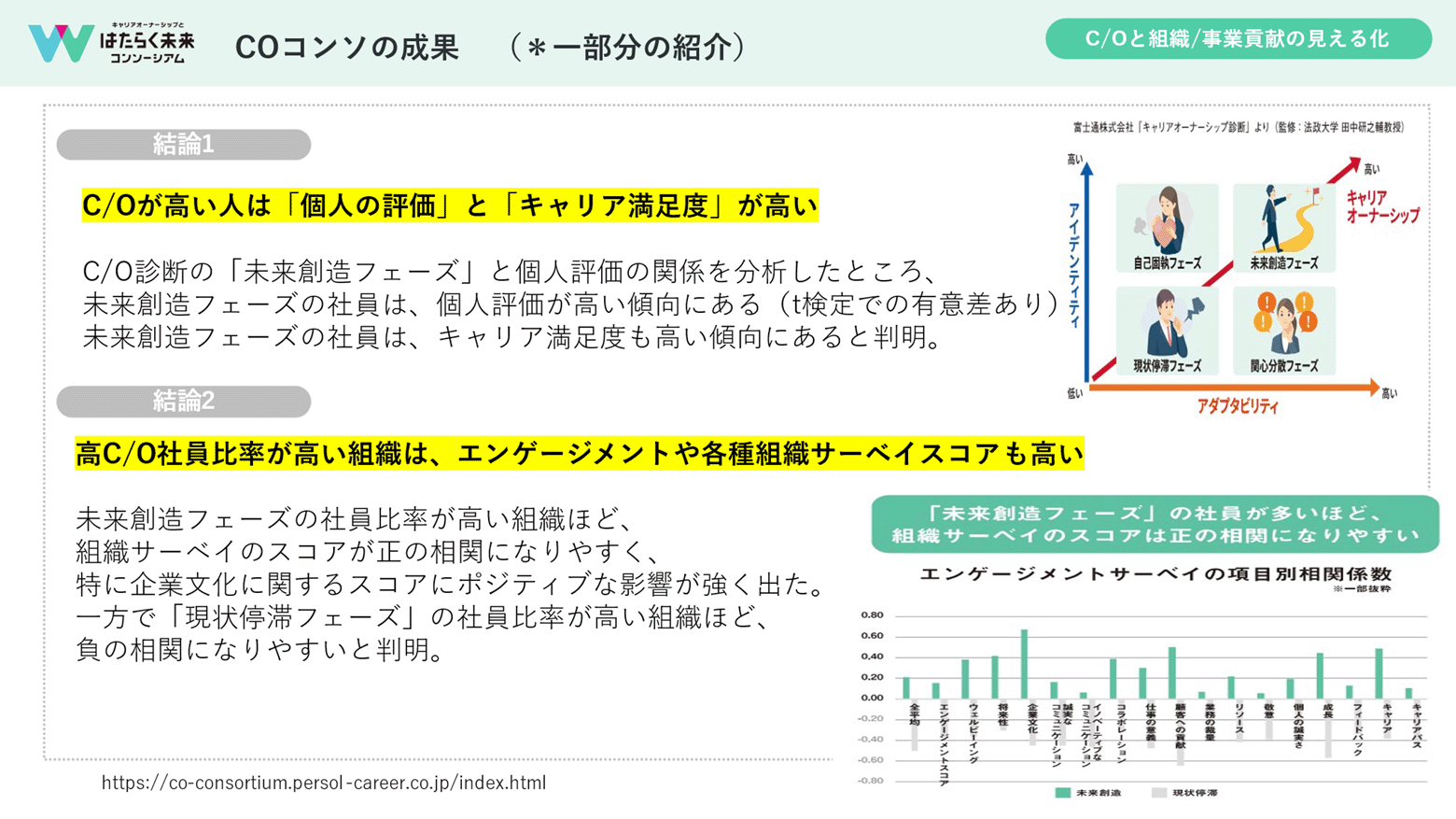

過去のコンソーシアムで、キャリアオーナーシップが高い人は個人の評価・キャリア満足度が高いことがわかっています。さらに、高いキャリアオーナーシップを持つ社員の比率が多い組織では、エンゲージメントや組織サーベイのスコアが高いこともわかっています。

ですから、使えるものは全部使いましょう。たとえば、みなさんの手元には生成AIがありますよね。みなさんはアカデミックよりもより効果的に使えていると思います。タレントの最適化と再配置、コーチングやカウンセリング、コンサルティングの効率化もできているはずです。

キャリアオーナーシップ経営2025においては、AIを活用させ、伴走させてほしい。これまでの社史、社内報、発信をすべてAIに読み込ませれば、ビジョニングも効率的にできますよね。そして、タレントマネジメントもダイナミックにできますよね。単に「いま、どんな才能が、どこにあるか」ではなく、時系列とともにどう変化・成長したかダイナミズムを測定できるようになる。

こういった生成AIによる変化のなかで、管理職・マネージャー層がよりチームの成長を促進できますよね。

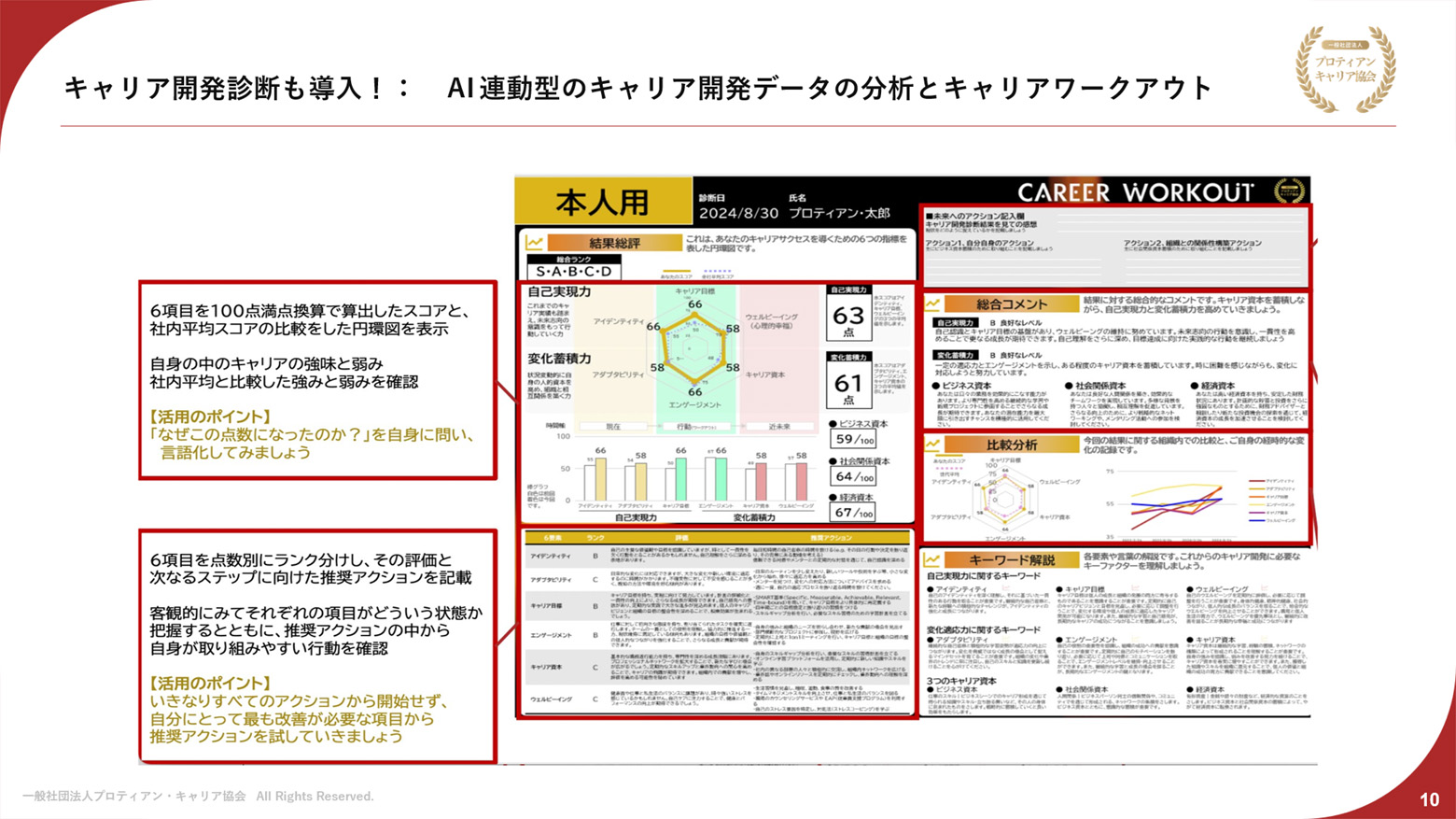

すでに私は、人材の変化を測定する、ダイナミックなタレントマネジメントのモックアップを作っており、パナソニック コネクトさんでテストしています。キャリアオーナーシップ経営は、今後「キャリアAIドック」をベースにしながら、分科会が進んでいくはずです。人的資本を最大化するため、生成AIによって分析、診断、検証を進めていけると信じています。

私も随時知見をアップデートしていきますので、よろしくお願いいたします。

第5期コンソーシアムの活動について

司会:

ありがとうございます。それでは、みなさんにここからディスカッションをしていただきます。今後の流れについて、コンソーシアム事務局 総合企画プロデューサーの伊藤剛より説明いたします。

事務局 伊藤 剛(以下、伊藤):

またみなさまにお会いできてうれしいです。

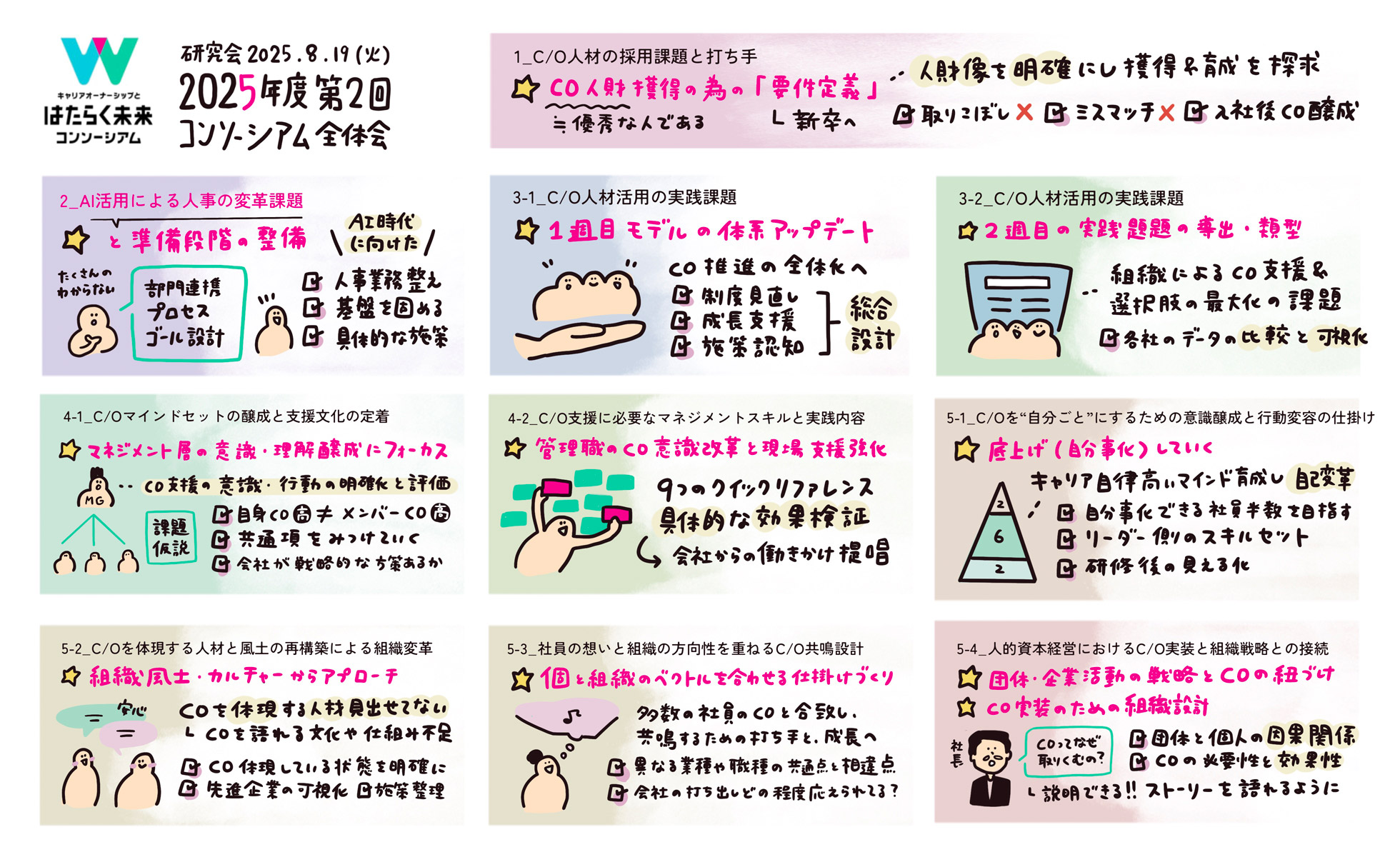

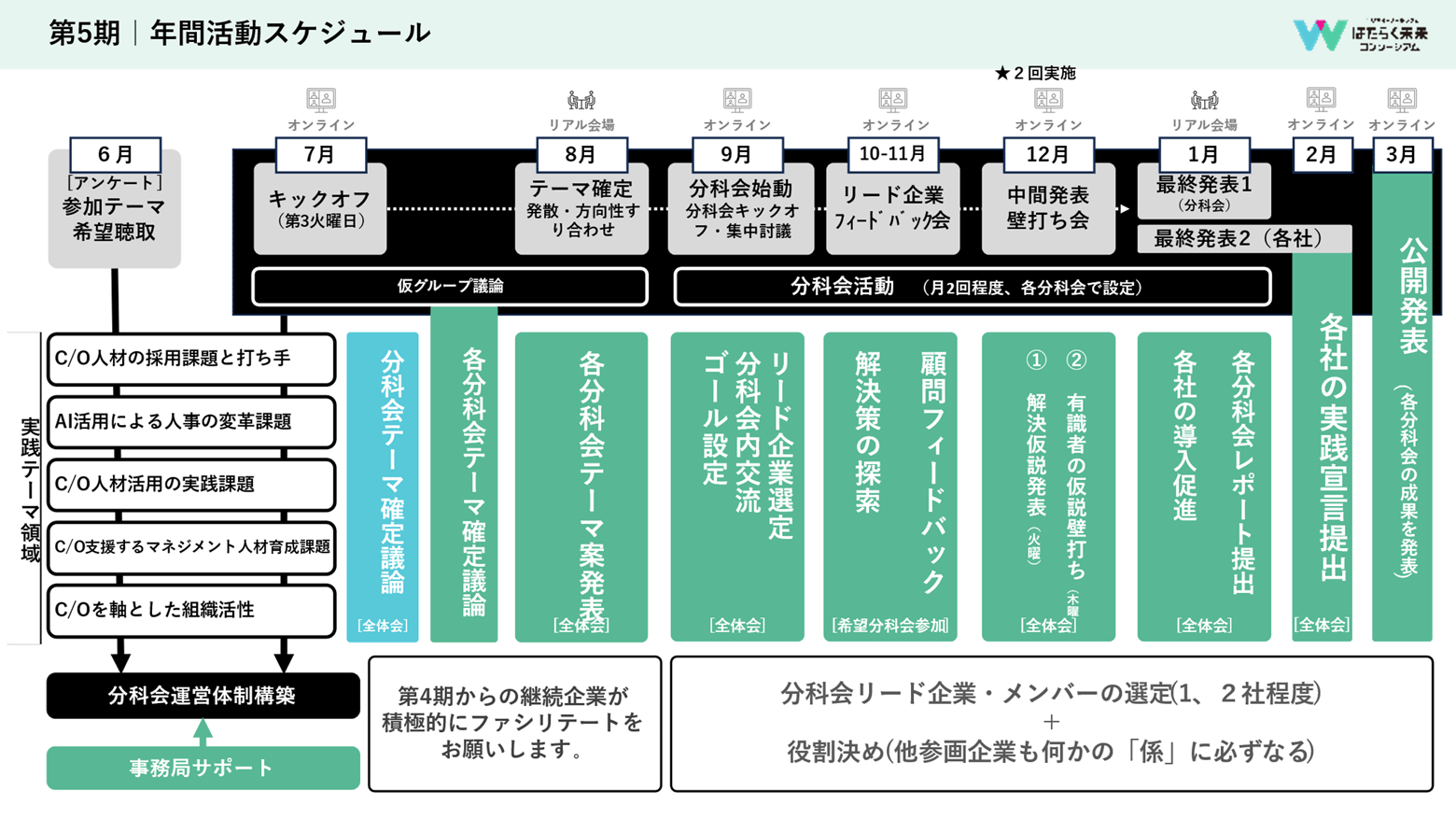

皆さんに対応していただいた「事前アンケート」をもとに、生成AIと事務局がグループ分けを行い、「分科会」の前身となる「取り組みたいテーマの仮グループ」ができております。

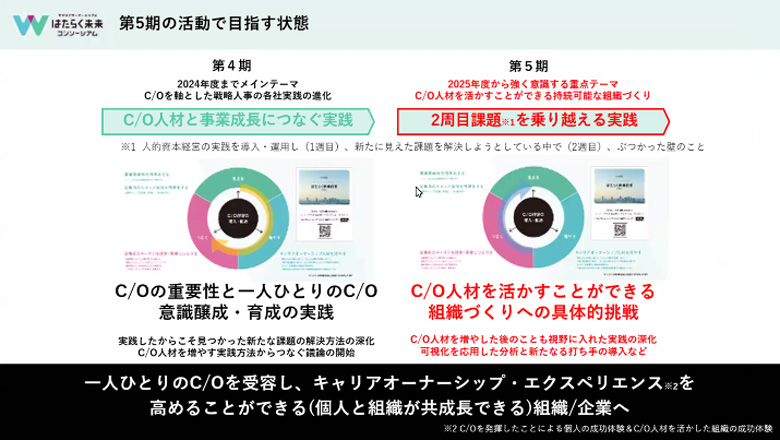

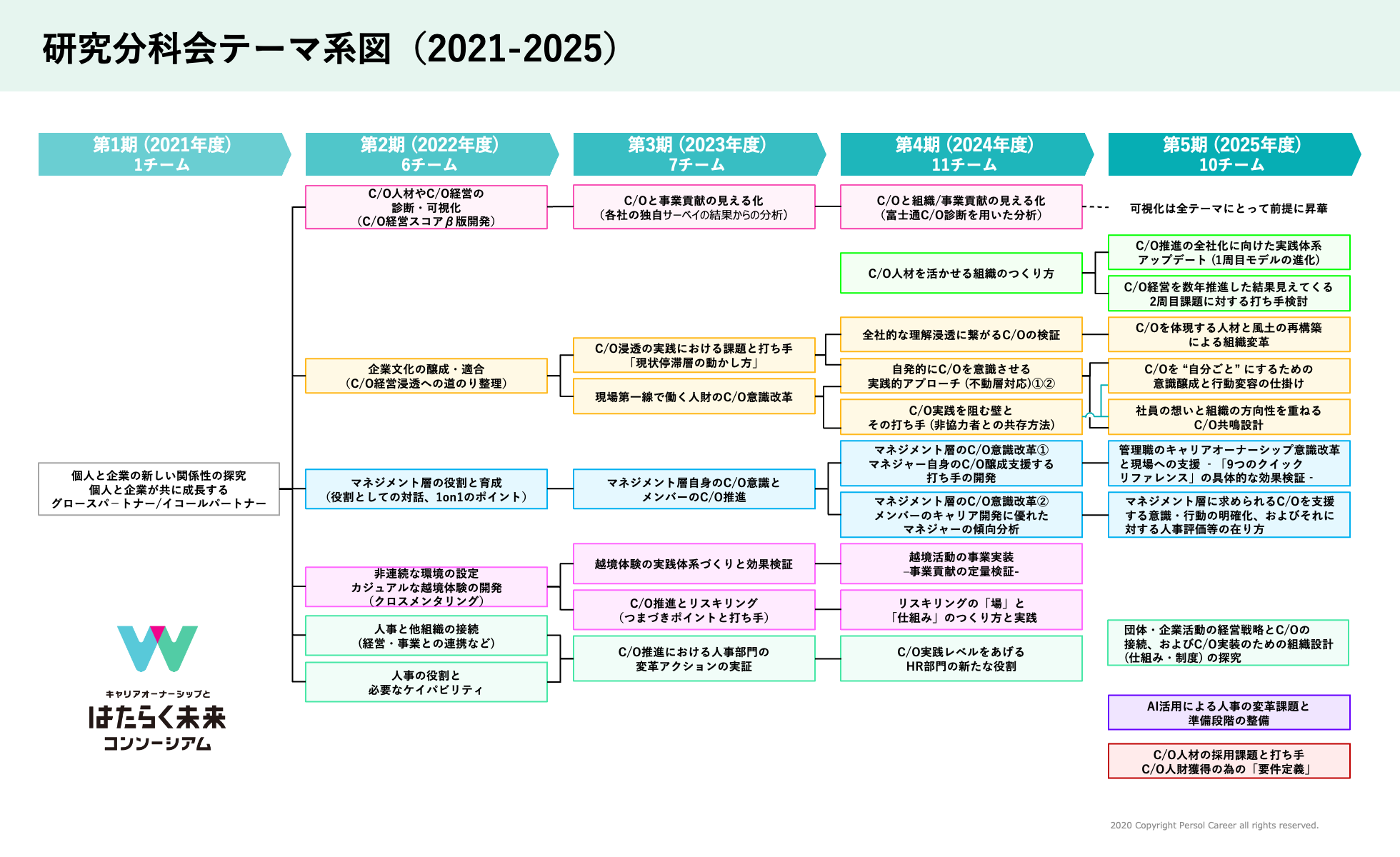

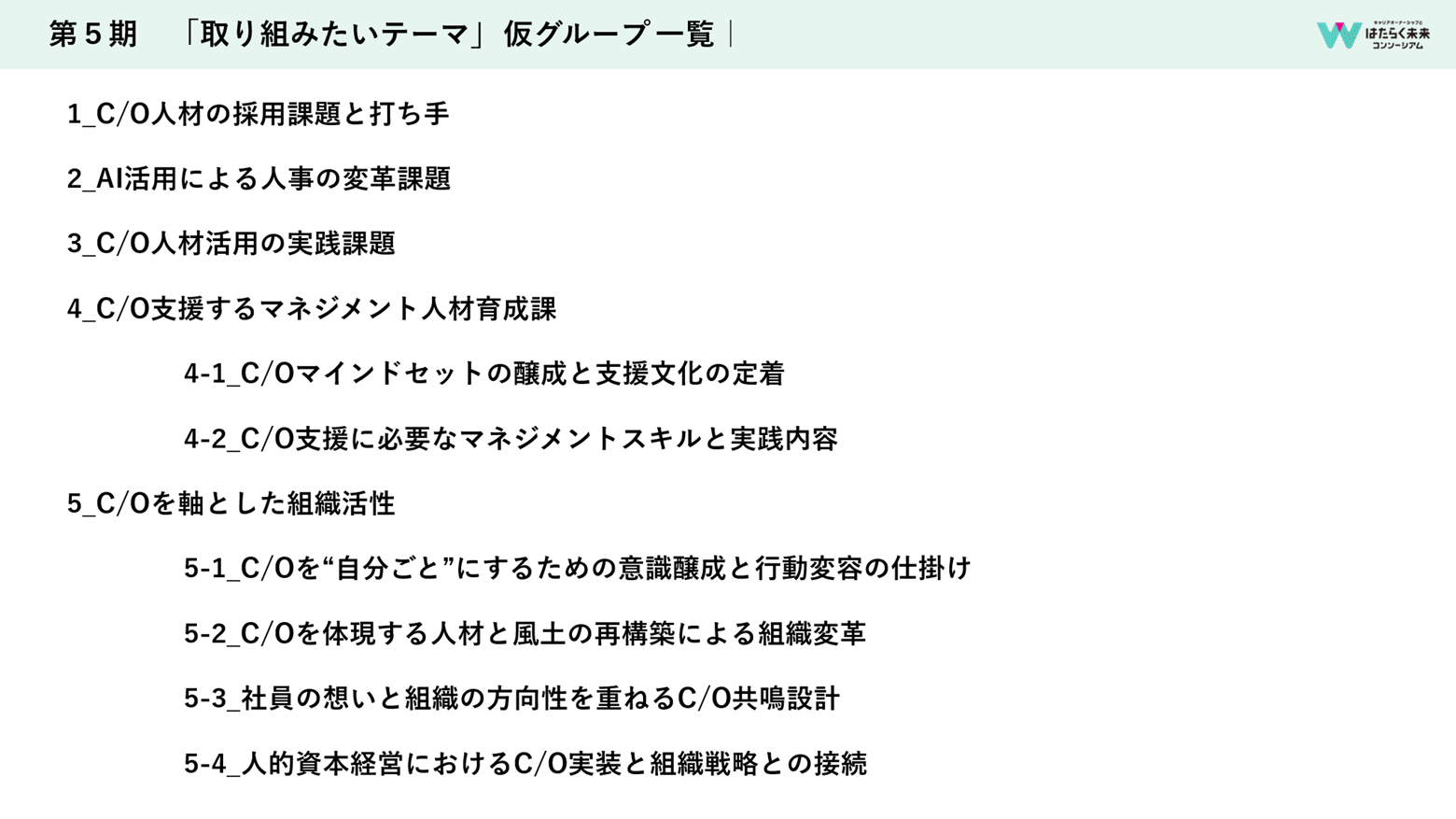

探究領域を「二周目の課題」と「二つの新テーマ」にまとめています。

ここで言う二周目の課題とは、人的資本経営の導入・運用(=一周目)を始めた結果、新たに可視化された論点を解決しようとしている中で(=二週目)、ぶつかった障壁のことを指します。具体的には、C/O人材の活用に関する実践課題、C/Oを支援するマネジメント人材の育成課題、C/Oを軸とした組織活性に関する各社の二周目の論点を持ち寄り、実践知を体系化・深化させます。

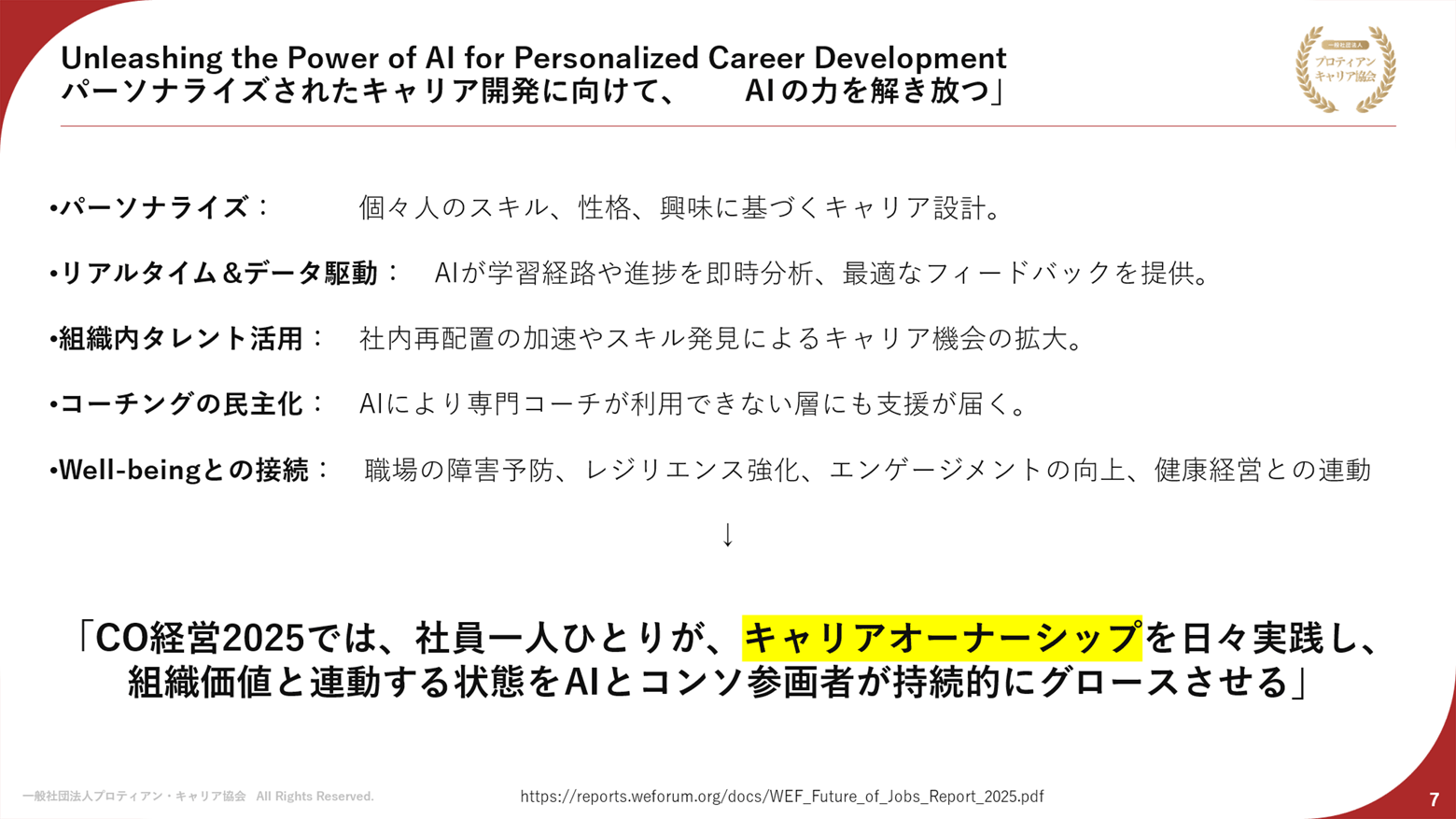

「二つの新テーマ」の一つ目は、「AI活用による人事の変革」です。社員一人ひとりが日々キャリアオーナーシップを体現し、その営みが組織価値と連動する状態を持続的に拡張するために、パーソナライズされたキャリア開発を実現するAI活用の設計(アーキテクチャ/運用モデル/ガバナンス)を探究します。

二つ目は、「キャリアオーナーシップ人材の採用と打ち手」です。大規模組織では採用部門とキャリア開発部門の分業による部分最適が生じやすく、これまでのコンソーシアムでも主にキャリア開発が中心テーマでした。そこで、採用のあり方を再検討することで、需要計画 → 採用/社内公募・越境 → 受け入れ・オンボーディング → 定着 → 育成 → 再配置・昇進・役割拡張 → 活躍 → リテンション/アルムナイ(関係継続)という一連の流れを再統合し、キャリアオーナーシップ人材の「タレント・サプライチェーン」として再整理する試みを進めます。

あくまで「探究領域」は大テーマです。仮グループ内で、半年かけて分科会として探究していく具体的な論点・小テーマを話し合ってください。

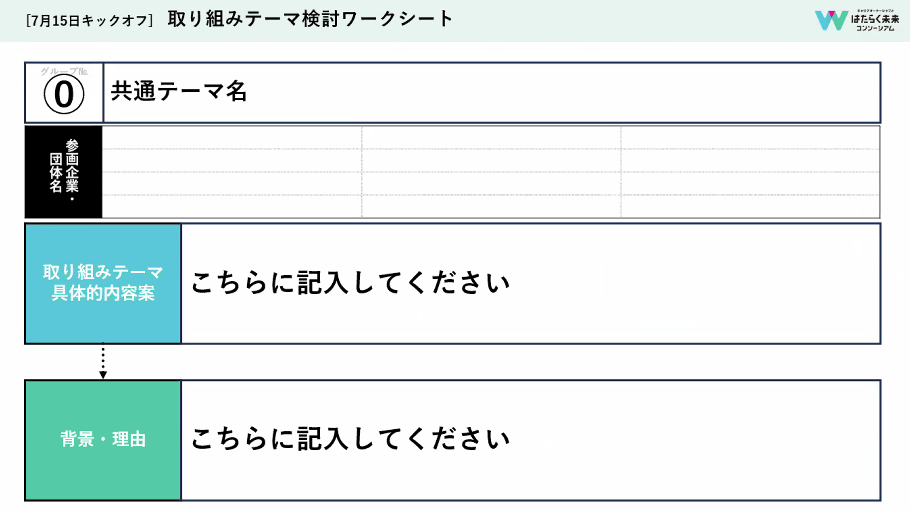

本日は、仮グループ単位で、2つのワークシートを埋めていただきます。

このワークシートは、みなさんでグループディスカッションをしていただきながら、共通課題を明らかにし、探究内容を具体化していくためのものです。

次回、8月の全体会は、本日のディスカッションの結果まとまった「分科会テーマ」を発表する場となります。

皆さんはその発表を聞いて、今の仮グループから生まれた分科会だけでなく、追加で加入する分科会や、移動したい分科会を決めてください。

そして、9月から分科会活動が本格スタートとなり、約半年間の探究活動を行います。これから約9か月間、よろしくお願いします。

本日はありがとうございました。

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛(キャリアオーナーシップ リビングラボ)

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)