トイトイ合同会社代表 永島 寛之(以下、永島):

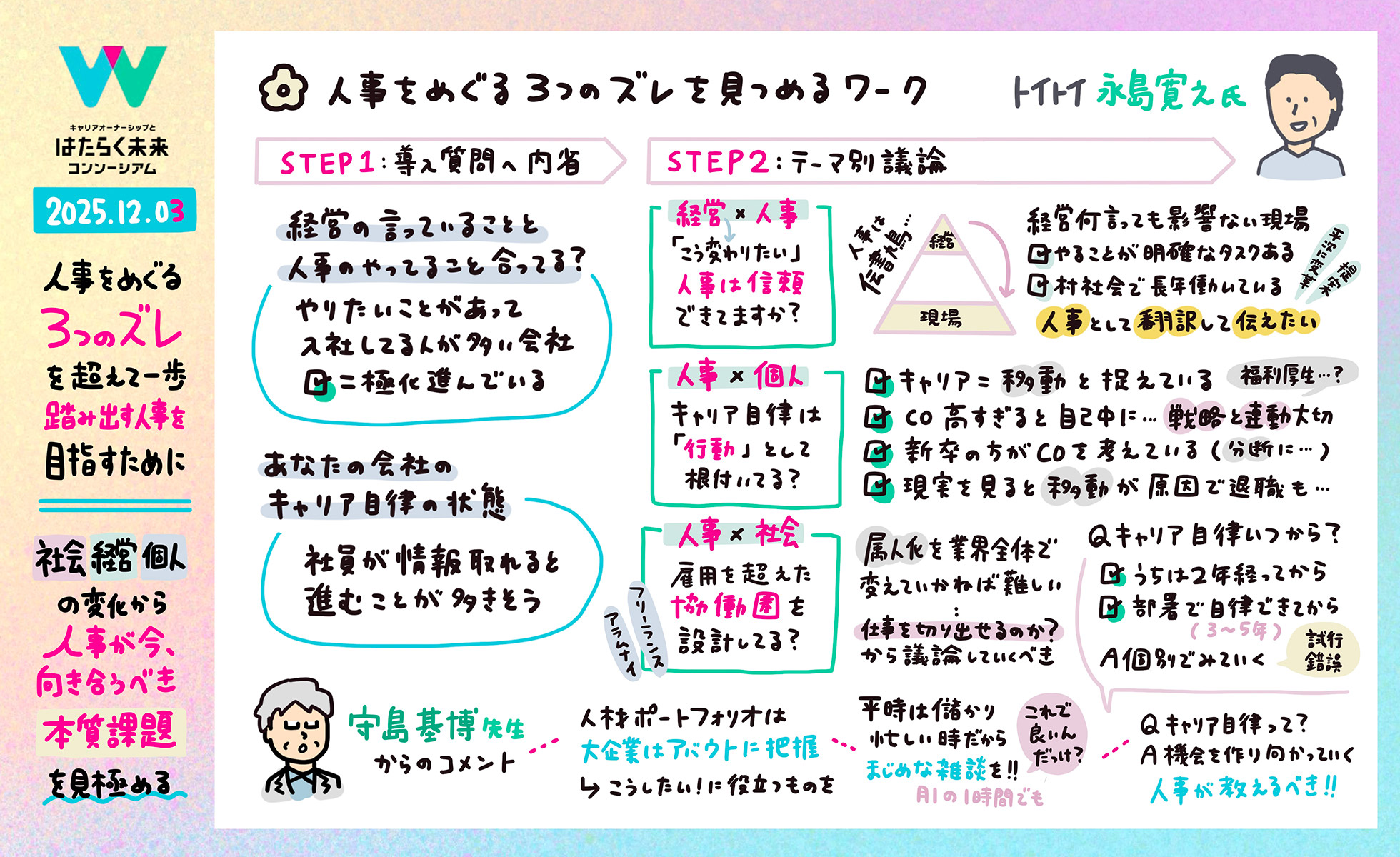

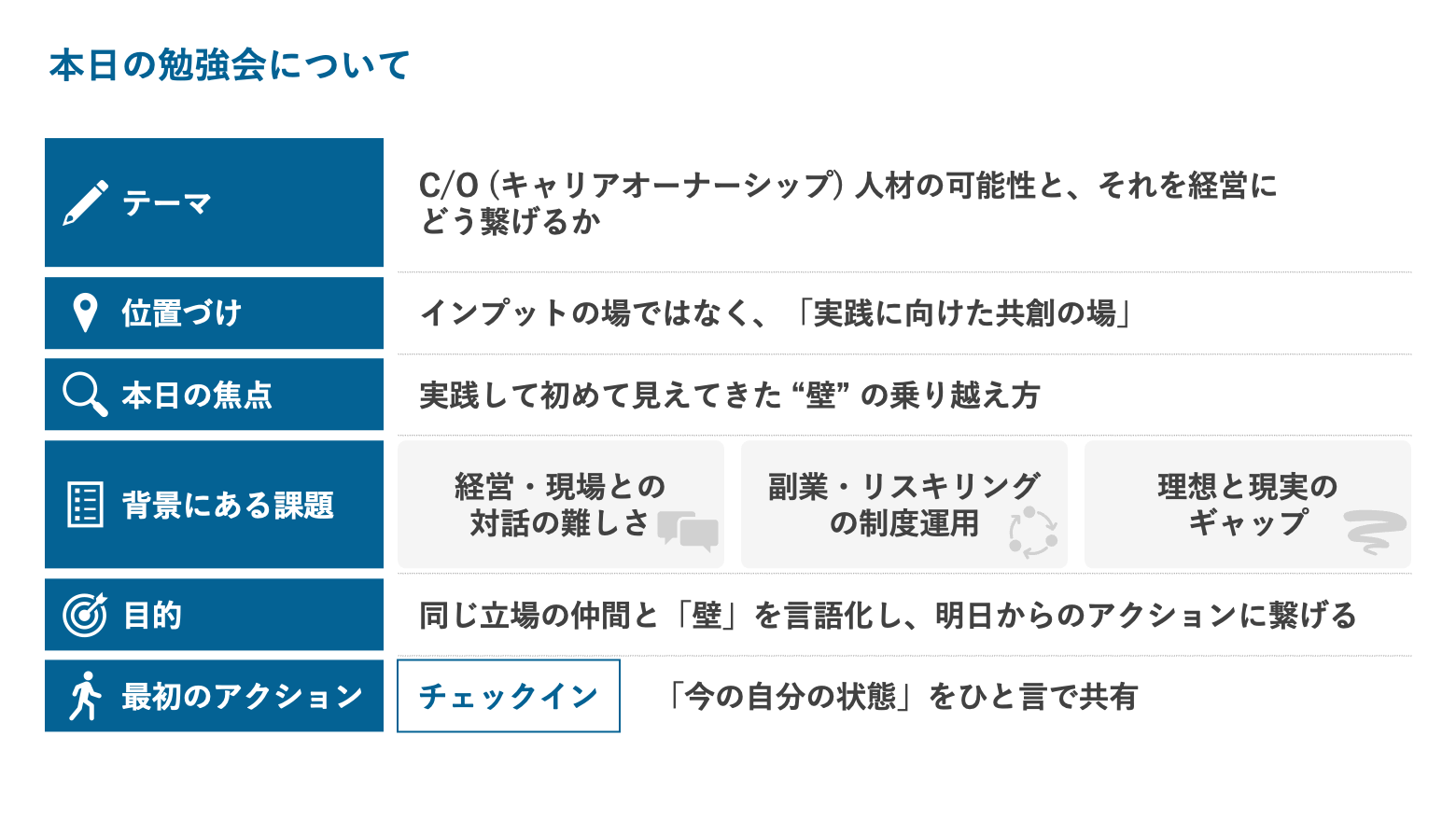

みなさん、こんにちは。先日、人事の勉強会でお話する時間をいただきました。そのときのテーマを「丁寧な人事」にしました。丁寧というと、「一人ひとりと向き合う」「誰も取り残さない」といったように思われるかもしれませんが、ここでいう「丁寧」とは「経営のアジェンダをきちんと人にまで落とし込む人事」という意味です。

そのテーマが刺さった。経営企画室から人事の仕事を見ると「価値を考えないで仕事をしているよね」という人がいる。経営計画と人事戦略がマッチしていないように見えるわけです。こういう課題を乗り越えることは、人事として喫緊の課題です。

そこで、このテーマも踏まえつつ、事務局の伊藤 剛さんから「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」の経緯をご解説いただきたいと思います。

「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」

活動4期までの総括

コンソーシアム事務局 総合プロデューサー 伊藤 剛(以下、伊藤):

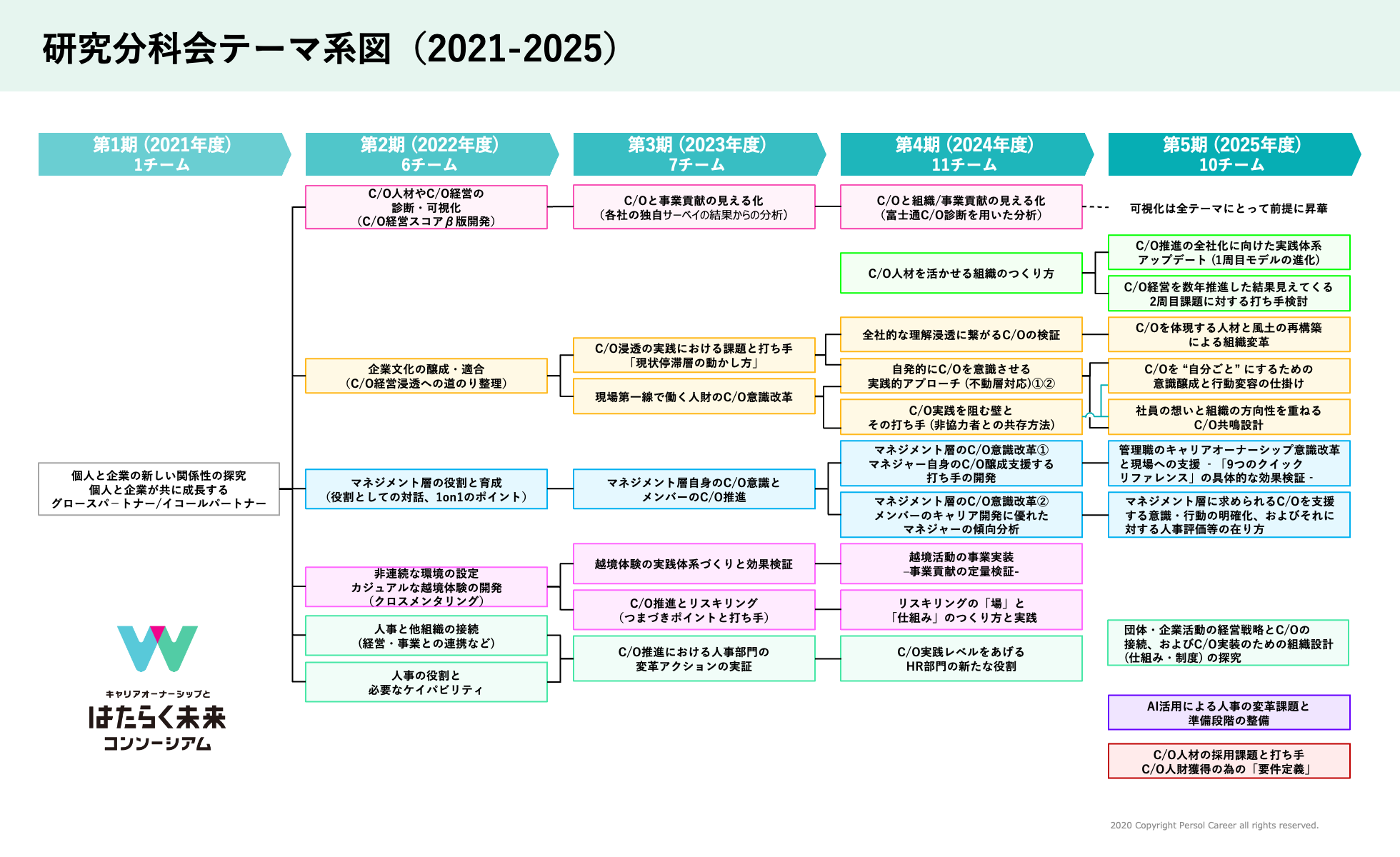

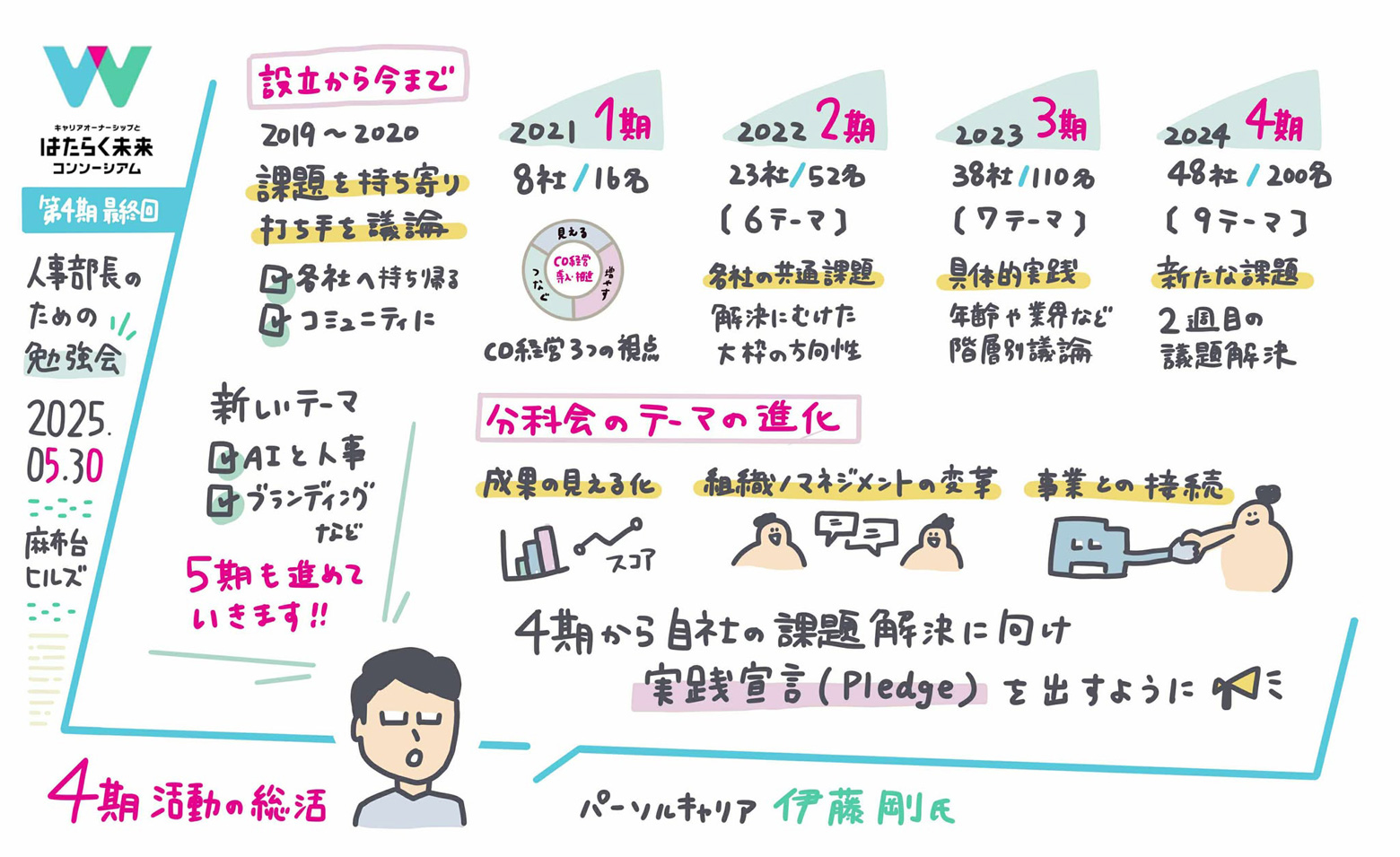

みなさん、こんにちは。「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」事務局の伊藤です。企業の人事が集まり、キャリアオーナーシップ経営の推進を考える当コンソーシアムにつきまして、まずは第5期の開催が決定したことをお知らせします。

前回の第4期は、48社、約200名の人事パーソンが参加されました。当コンソーシアムは2019年に立ち上がり、どうすれば自社の人的資本経営の実践を加速できるか議論してきました。当初は8社・16名のキャリアオーナーシップ先進企業にご参加いただいていましたが、第2期からは「今後キャリアオーナーシップ経営を推進したい企業」もお招きしています。

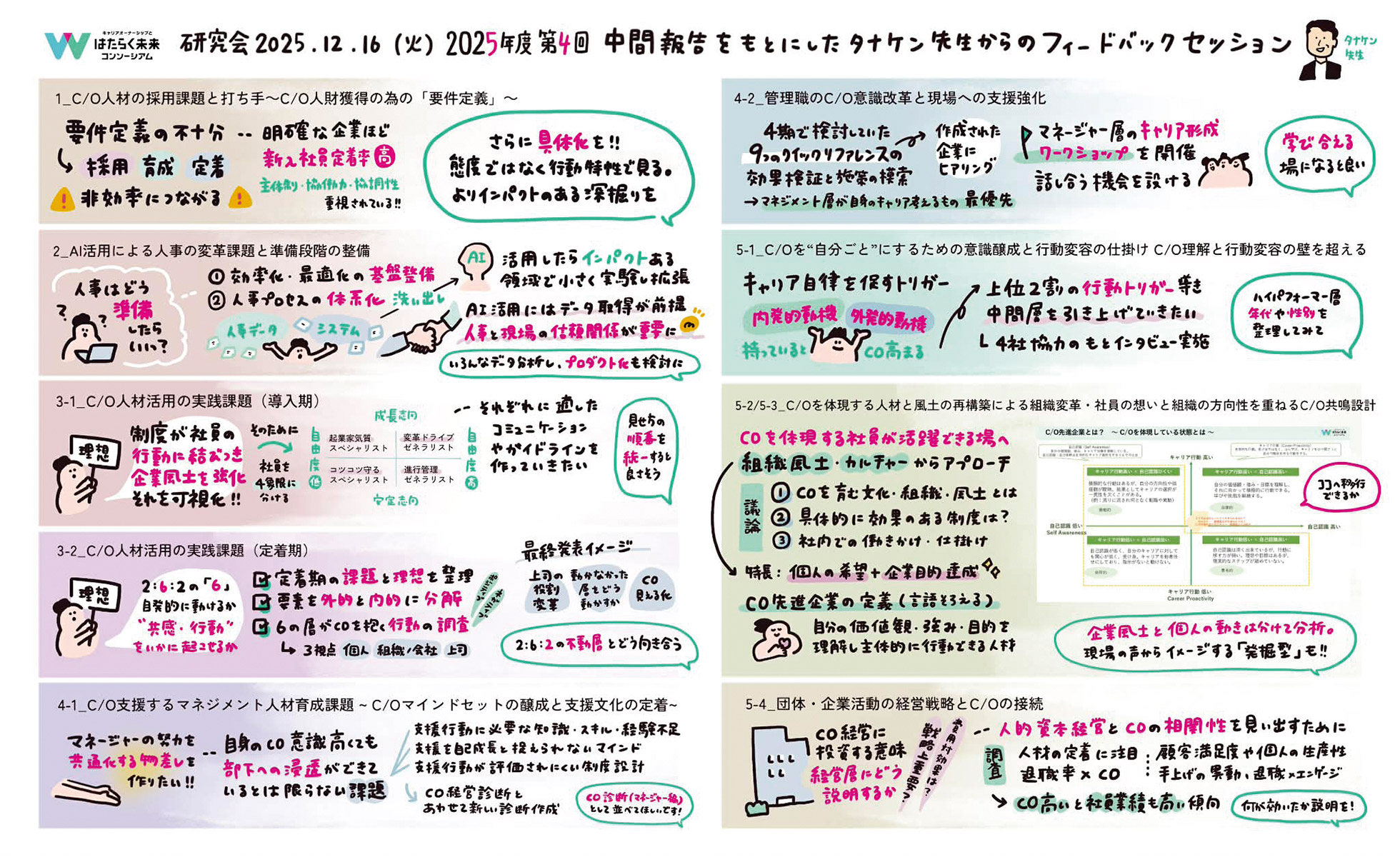

その第2期には、キャリアオーナーシップ推進を実践するうえでの課題を共有し、大枠の方向性を明らかにしました。続く第3期では、年齢、職種、職位の階層などを分類し、それぞれの打ち手を議論することで具体性の高い実践論が生まれました。さらに第4期では、実践・運用後にぶつかる「2週目の課題」について、どう解決するかを議論しました。

特に第4期は「キャリアオーナーシップと事業貢献の関連性」「不動層とはどういった方々で、いかに共存しうるか」「越境体験はどうすれば事業成長へつながるか」「マネジメント層のキャリアオーナーシップ」「人事と他部署の接続」などに関する議論が、活発に行われました。

コンソーシアムが生まれた当初は「キャリアオーナーシップ経営の提言」という、抽象度が高いテーマで議論を始めましたが、期を重ねるにつれて、以下の4つに論点が絞られました。

- 組織・事業貢献の見える化

- 企業文化・組織風土変革

- マネジメント層の意識と行動変化

- 他組織/事業との接続・連携

また、「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」では、集大成として毎年「はたらく未来白書」を毎年リリースしています。第4期からは通常の白書に加え、各分科会のスライドも公開されるようになりました。これは皆様の議論が深まったことから、白書には収録しきれないほどのデータを持つ分科会が増えたためです。

もうひとつ、第4期からは、自社の課題解決に向け「実践宣言(Pledge)」も出していただきました。参画された48社の宣言を生成AIで分類したところ、「キャリア自律支援」を挙げた企業が35社、「制度設計・刷新」が15社、「成長支援・学習機会」が14社となりました。

第5期に参加される法人様へはまず、応募時点で「みなさまの会社でやろうとしていること」を表明していただき、それに合わせて議論していただきたいと考えています。また、新テーマとして「人事とAI」へ取り組んでいただきます。人事をアップデートしていくために、AIとどう付き合っていくのか。ぜひ議論していただきたいです。

永島:

「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」に参加されなかった企業も今日の勉強会にはいらっしゃるので、いくつか確認させていただきますね。第4期に研究された「キャリアオーナーシップと事業貢献の見える化」については、どういう結論になりましたか?

参加者:

― 私の分科会では、「キャリアオーナーシップを推進すれば業績が上がるのか?」を裏付けるデータを取ろうとチャレンジしました。具体的には富士通さんの力を借りてキャリアオーナーシップスコアを簡易的に設計しています。その結果、キャリアオーナーシップレベルが高い社員は個人の評価が高い・エンゲージメントサーベイで正の相関がある、といったデータが取れました。業績との直接的相関は出せませんが、その手前にある個人評価との関係性は出せたことになります。

永島:

ありがとうございます。

次に、「キャリアオーナーシップ実践を阻む不動層とその打ち手」についてご解説いただきたいです。

伊藤:

「不動層とその打ち手」とは、キャリアオーナーシップなんていらない、会社にキャリアをゆだねたいと思っている方を「伝統的キャリア」と表現し、いかにキャリアオーナーシップを発揮する方と共存するかを考えるものです。世代別のアクションをとりまとめたほか、自分でキャリアを考えることにワクワクしていただくための施策を提案しました。

永島:

また、キャリアオーナーシップをどう定義しているかについて、初めての方向けにお伝えしておきたいです。

伊藤:

キャリアオーナーシップとは、組織と個人が共に、自分の「キャリア」に対して主体性(=オーナーシップ)を持って取り組む意識と行動を指します。また、パーソルキャリアが以前行った研究で、さまざまな文献や企業の求める人材像、主体的・自律的な社員の定義などから分析し、キャリアオーナーシップは5つの中心概念で構成されていると整理しました。

- 軸を起点にありたい自分の生き方を構想する

- 自己を理解し、仕事を通して自己実現・表現する

- 心の内側にある好奇心やモチベーションを起点に行動する

- 新しいものを受容し、自己変容を積み重ねる

- 自分自身・周囲と調和し、好循環を生み出す

キャリアオーナーシップに内包される5つの中心概念|キャリアオーナーシップ リビングラボ(パーソルキャリア) ![]()

高倉&キャリアオーナーシップCompany合同会社共同代表 髙倉千春(以下、高倉):

外資企業では、キャリアオーナーシップという言葉を聞きません。なぜなら、全員が当然のものとしてキャリアオーナーシップを持っているからです。たとえば、大谷選手がドジャースへ移籍したのは、自分が勝ちたいからですよね。これと同じくらい、全員が明確な指針を持っている。小学校のころから、そういう教育を受けているように思います。

私が味の素へ転職したとき「日本には女性、男性、サラリーマンという3つの性があるのだ」と感じました。サラリーマンとは、会社にキャリアをゆだねる人です。ここにいらっしゃるみなさんは、自分一人では好きに動けない職位でいらっしゃいますね。だからキャリアを会社にゆだねることが当然だ、と考える方もいるでしょう。

ところが、20代の方と話をすると、かれらは「いつ辞めようか」という話をカジュアルににします。それくらい、キャリアオーナーシップのアンテナが立っている。かれらは、70代までこの会社にいられると思っていません。そして、パーソルさんのおっしゃる「はたらいて、笑おう」を語れるような場にいたいと思っている。私は彼らに寄り添えとは言いませんが、「こういう時代である」と知っていく必要性はあるわけです。

よく「キャリアオーナーシップを推進したら会社が成り立たないのでは?」という声がありますね。「たとえば、誰も配属を希望しない部署が出てきたら、どうするの?」と。

そう、キャリアって、思うようにいかないことばかりです。3割くらいしか、人生は思うようにならない。けれども、そこでどうやって自分でいい方向にもっていくのか。協調したり、新しいものを提案したりして、キャリアを築いていく。それが、キャリアオーナーシップであると思います。

永島:

ありがとうございます。

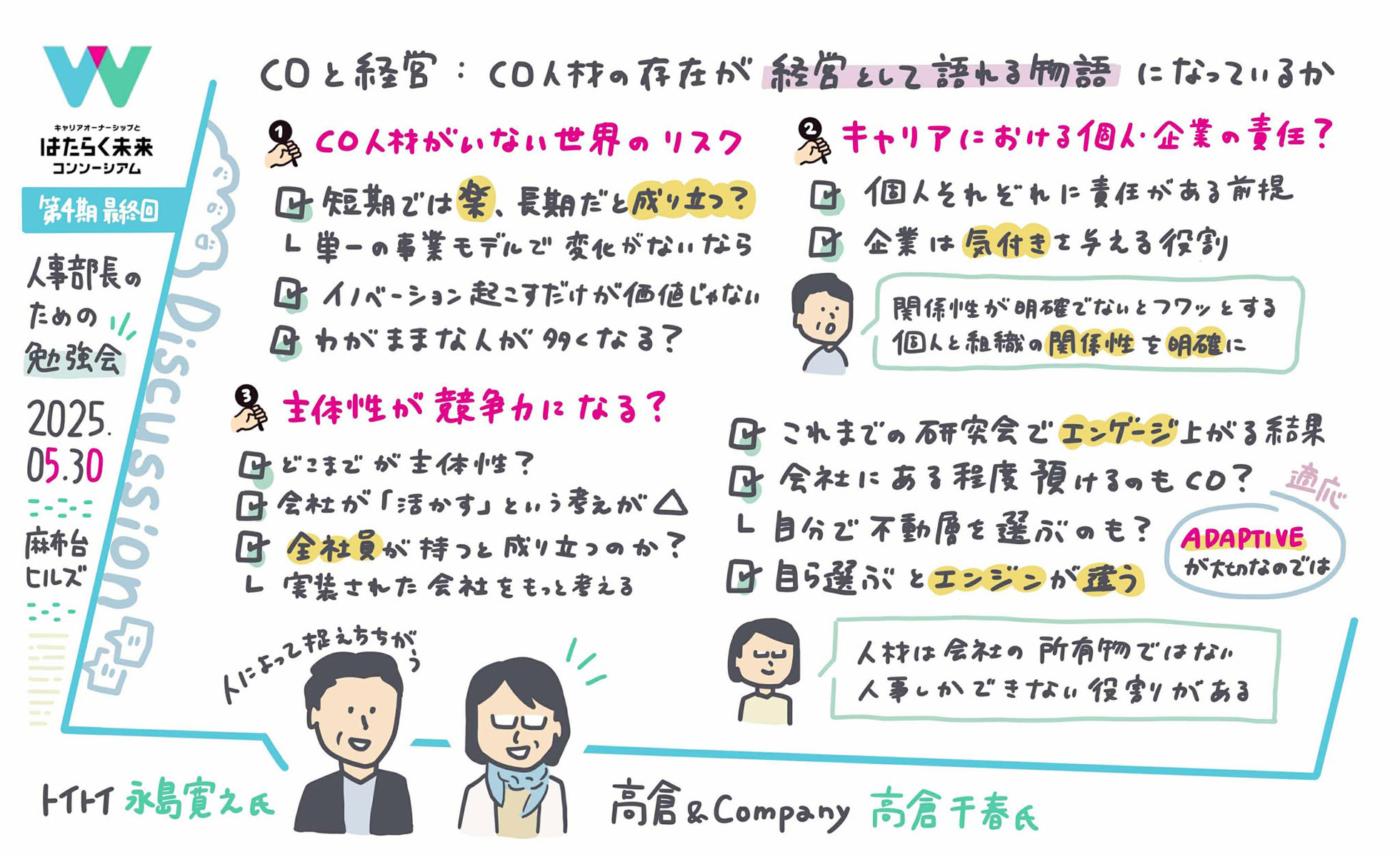

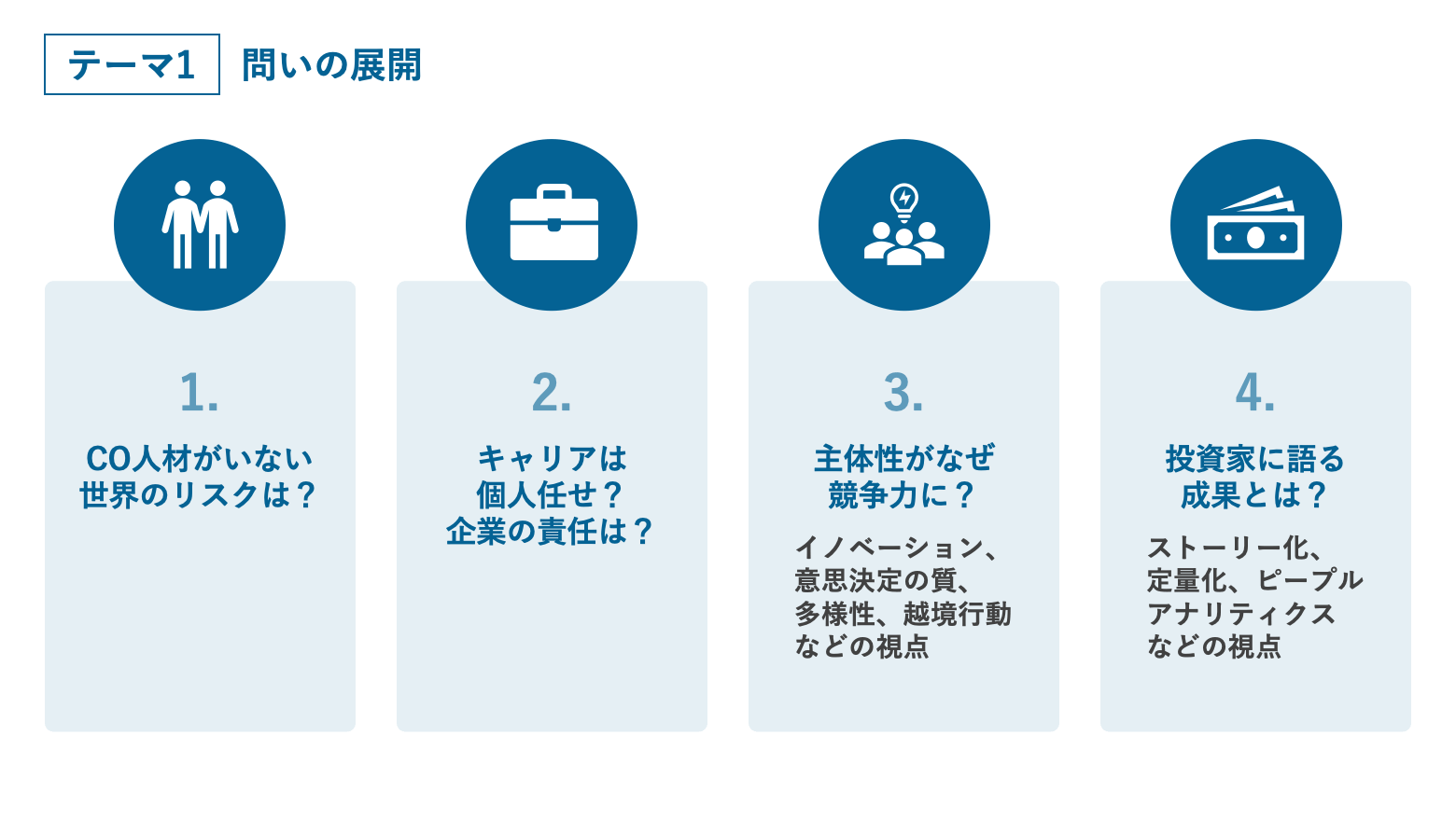

今日は、これら4つのテーマについて、「考える」試みをしてみましょう。

- キャリアオーナーシップがいない世界のリスクは?

- キャリアは個人任せ?企業の責任は?

- キャリアの主体性がなぜ競争力につながるのか?

- 投資家に語る成果とは?

では、議論を始めてください。

議題1:キャリアオーナーシップがいない世界のリスクは?

時間が経ちましたので、発表を行っていただきます。

― 私たちのグループでは、短期、長期の話に分けて議論しました。短期であれば会社にぶらさがるだけでもなんとかなる。ですが、長期になると事業モデルが変化していく。会社も採用し続けてくれるかわからない。といった中で、自分でキャリアオーナーシップを持つ必要があるだろうという話になりました。

永島:

ありがとうございます。

― 会社規模によっても差があるでしょうね。大企業では、社長のオーナーシップですべてを動かすことが難しいはずです。また、イノベーションを起こす人がいると言われても、生産工場の現場でそれは実現できない。けれども、会社にはそういう方も必要だよというメッセージが必要だよね、という話をしました。

永島:

つまり、キャリアオーナーシップを持つということは、仕事へのオーナーシップもあるだろうという想定ですね。

― 当社は平均年齢25歳、社長も45歳と、定年まで勤めあげた人間がいません。キャリアオーナーシップを持つ人間は多いですが、一方でワガママな方も多いですね。

永島:

ワガママな方と、キャリアオーナーシップを持つ方を分けるのは重要ですね。ありがとうございます。高倉さん、コメントはありますか。

髙倉:

まず、労働時間ですね。「24時間働けますか」を地で行く昭和には、「こうやれば勝てる」という仕組みが明確にありました。徐々に生産性を上げるために、労働時間の制限や、有給休暇などの制度が生まれます。

当時、楽なのは一律管理することと、雇用の保証でした。雇用の保証を前面に出せば、社員は会社へ忠誠を誓うわけです。実はアメリカの大手企業も、いっとき雇用を保障していました。しかし、これからは成長機会を社員へ提供できる会社が勝っていきます。上から命令して働かせていても、変化の激しい世界ではもたないからです。

次に、生成AIの発達に触れましょう。今や「あらかじめ決まった仕事をさせるなら、生成AIの方がいいのではないか」という世界になった。そこで人間は何をするべきか。そこで、専門性と多様性が大事になります。しかし、会社の命令に従ってぐるぐるジョブローテーションをしていたら、専門性が育たないわけです。たとえば、「人事の専門家」がどれくらいいると、日本企業で言えますか。アメリカには大学から人事を勉強してきた方が、大量にいます。その対比があります。

最後に、製造現場の話がありますね。「工場の方にとって、キャリアオーナーシップって必要なの?」という話があります。年功序列で、経験がものを言うならそれでいいじゃない、と。しかし、NHK『魔改造の夜』という番組で、ある工場が取り上げられていました。その工場では、毎日少しずつ製造プロセスを改善している。だから、製造の品質で米国にすら勝てていた。これが、現場のキャリアオーナーシップです。「キャリアオーナーシップを発揮する」ということは、とてつもないイノベーションを起こすことではないのですよね。

議題2:キャリアは個人任せ?企業の責任は?

永島:

次に、キャリアオーナーシップって個人の責任でやらせるものなのか? それとも、企業の責任なのか? という問いについて、議論してみましょう。どういうマインドセットで人事がキャリアオーナーシップ育成へ取り組むべきなのか、ヒントになればと思います。

では、発表をお願いします。

― 個人が負う責任と、企業が負う責任は異なる……と話し合いました。個人的には、キャリアは個人任せであろう、キャリア自律とはそうであろうと思っています。しかし、企業はそれをサポートする責任があるだろうと考えました。

― 基本的には個人の責任であろうと思います。ただ、全ての方が自らキャリアオーナーシップを持てるわけではないので、その気付きを与えるのが会社の役割かなと思います。ただ、これまでの昭和の時代、会社が右だと言えば右を向くしかなかった方が、今キャリアオーナーシップと言われても困るはずです。そこで視点を変えるチャンスを差し上げるのが、企業の役割であろうと思います。

永島:

なぜキャリアオーナーシップの話を企業へ持ち込むと「ふわっとする」かというと、企業と個人の関係性を明確にしないからですよね。キャリアオーナーシップについて、どこまで企業が立ち入るかの決めごとが最初にないと、人事の中でもブレが起きるわけです。私が企業に向けて、キャリアオーナーシップの説明をしていると、「ここまでやってあげないといけないんですか」とおっしゃる方が必ずいる。個人と組織がどういう関係性を築いていくか、事前の取り決めが大事になってくるわけですよね。

よく、ミッション・ビジョン・バリューと言いますが、ミッション、ビジョンの後にリレーションシップがあって、初めてバリューが生まれます。このリレーションシップをどう築くかが重要です。

議題3:キャリアの主体性がなぜ競争力につながるのか?

永島:

では、何名かの方に発表していただきましょう。

― 総論について発散するような議論でした。たとえば、個を活かす、という言葉すらも、人事との距離感を生んでいるのではないか……といった話が挙がりました。また、全社員がキャリアオーナーシップを持ったら、会社は崩壊するのではないか、といった意見も出ました。たとえば異動を拒否する方が出てきたら、組織は成り立たないのではないかと。

永島:

たとえば、キャリアオーナーシップを実装したときに、どうなるかをイメージせずに進めてきた面があるのでしょうか。

― キャリアオーナーシップをどれくらい持つべきかは、幅があるのではないか。ひとりひとりがキャリアを考えること自体が大切ですが、結果としてどれくらいのキャリアオーナーシップを持つかには段階があってもいいのではないか、ということですね。

― 私のグループでは、2つの話題が出ました。ひとつは社内公募などで職種、ポジションを思い描き、取りに行く人はエンゲージメントサーベイの結果がよいと、グループの方に伺いました。当社の事例ですと、「経営陣になりたい」という方に手挙げしてもらい、経営育成コースに乗せています。そういう方へは登り方を会社がある程度用意してあげる。ある種、本人から見ると「会社にお任せ」のキャリアパスにはなるわけですが、あえて会社にゆだねるために手を挙げる方もいらっしゃるね、という話をしました。

永島:

たとえば「キャリアを会社に預けるというのも、オーナーシップと言えるのでは?」ということですね。話は複雑になってきましたね。では、昭和世代のみなさんにも、キャリアオーナーシップはあったのでしょうか。考えていなかったのかもしれませんね。

実際、キャリアオーナーシップは実装しようとすると、個人の選択としてどうしたいかも対話しないと「本物のキャリアオーナーシップ」って育たないのかもしれませんね。

― 私たちのグループでは「そもそも、キャリアの主体性だけで競争力につながるかというと、そうではないですよね」という話をしました。ただ、ジョブに就くときの個人は変わります。流されてアサインされた仕事をやるだけの方と、自分からそのジョブを選んだ方ではエンジンが違うはずです。同じジョブでもどうやって力を発揮するかが変わってくる。それが競争力ではないか? と話し合いました。

また、育児や介護など、さまざまな環境に対応できる働き方ができないと、企業は選ばれなくなっていく。意識高くジョブをつかみに行く方の主体性だけでなく、育児や介護などで一時期トーンダウンするキャリアもある、そういう選択肢を提供すべきという話にもなりました。

永島:

そのとおりですね。選択肢があり、それを自分で選んでいる状態があること。それがキャリアオーナーシップですね。ありがとうございました。

髙倉:

いい問いをされましたね。そもそもオーナーシップとは何か。「自分で責任を取る」ことですね。選択肢があって、その中から、自分で思ったものを取っていく。では、キャリアオーナーシップは日本人にはないのかというと、入社時に会社を選んでいるわけですね。職位が上になればなるほど、面談で沈黙の時間が延びていく。そんなこと、聞かないで下さいよと言われる。けれども、みなさんは自分で会社を選んでいますよね。思うようにいかなくても、Adaptive Challengeとして、与えられた場でチャレンジしていく。お見合いから自由恋愛の時代になったように、変化していくわけですね。

そして、「会社はこうしてもらいたい・個人はこうしたい」の掛け合わせをしていくのが、キャリア面談ですよね。会社はライフに対して責任を持てませんから、「仕事をする人」としての個人と関わっていきます。かつては滅私奉公の世界で、仕事=自分でした。しかし、今は会社と個人のつながりが薄くなりました。だからこそ、質の高い対話が求められます。

適所・適材はかつて、個人の話でした。しかし、今後はチーム戦になります。昔は「にんじんサラダを作ります」といったら、美味しいニンジンを抜いてくればよかった。しかし、今はサラダを作ることだけ決まっていて、われわれが素材を選ばなくてはならないし、いい野菜を選ばないといけない。この「おいしさ」が専門性ですね。

どんな方が戦力になるかわからない時代だから、いろいろな人がいたほうがいいということになる。しかも、いい大根、いいじゃがいもは奪い合いですから、すぐに採用しないと奪われてしまう。今までの風と土じゃだめなんですね。その土壌をどう人事が準備するか。そしてよい野菜を素早く採れるかが、これからの時代です。

日本は、これから成長産業を活性化させないといけない。だからリスキリングさせようという思想がある。しかし、そんな簡単にはいきませんよ。ただ、企業でも事業ポートフォリオは変化しますよね。稼げる分野がずっと稼げるわけではない。そうなったとき、別の畑でも美味しい野菜になれる。そんな人材を育てることが、会社の命題ですよね。

永島:

そろそろお時間です。4つ目の問い「投資家に語る成果とは?」は、次の機会で議論しましょう。

いろいろなお話を伺っていくと、キャリアに対するオーナーシップ、どうやって生きていくか、周囲もしくは組織とどういう関係性を持っていくかは、本人の中にあるのではないでしょうか。人によって違うということを持って帰っていただいて、これから新しいことをやる中で深めていきましょう。

今日はありがとうございました。

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛(キャリアオーナーシップ リビングラボ)

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)