司会:

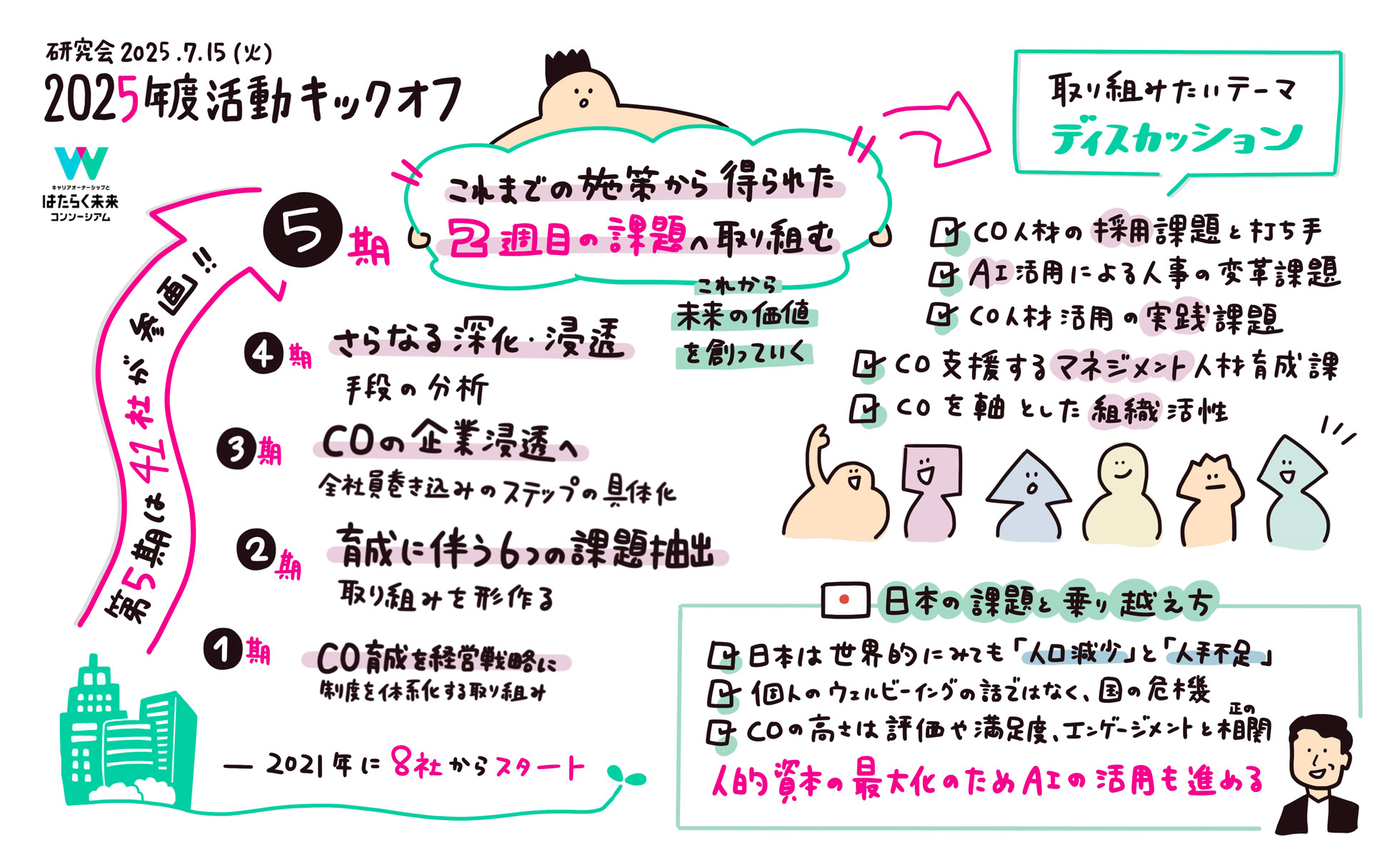

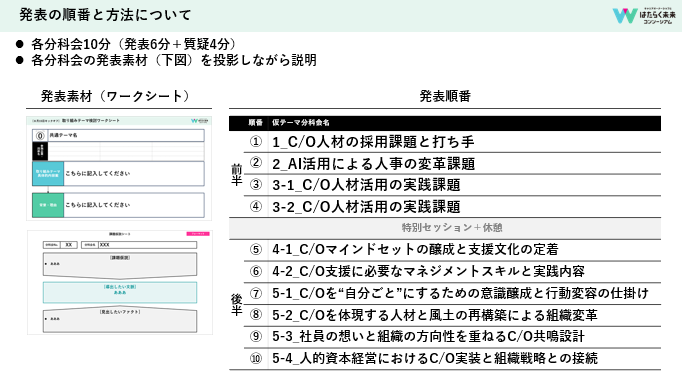

それでは、チームの発表順をお見せします。

また、合間には2つの特別セッションが設けられています。

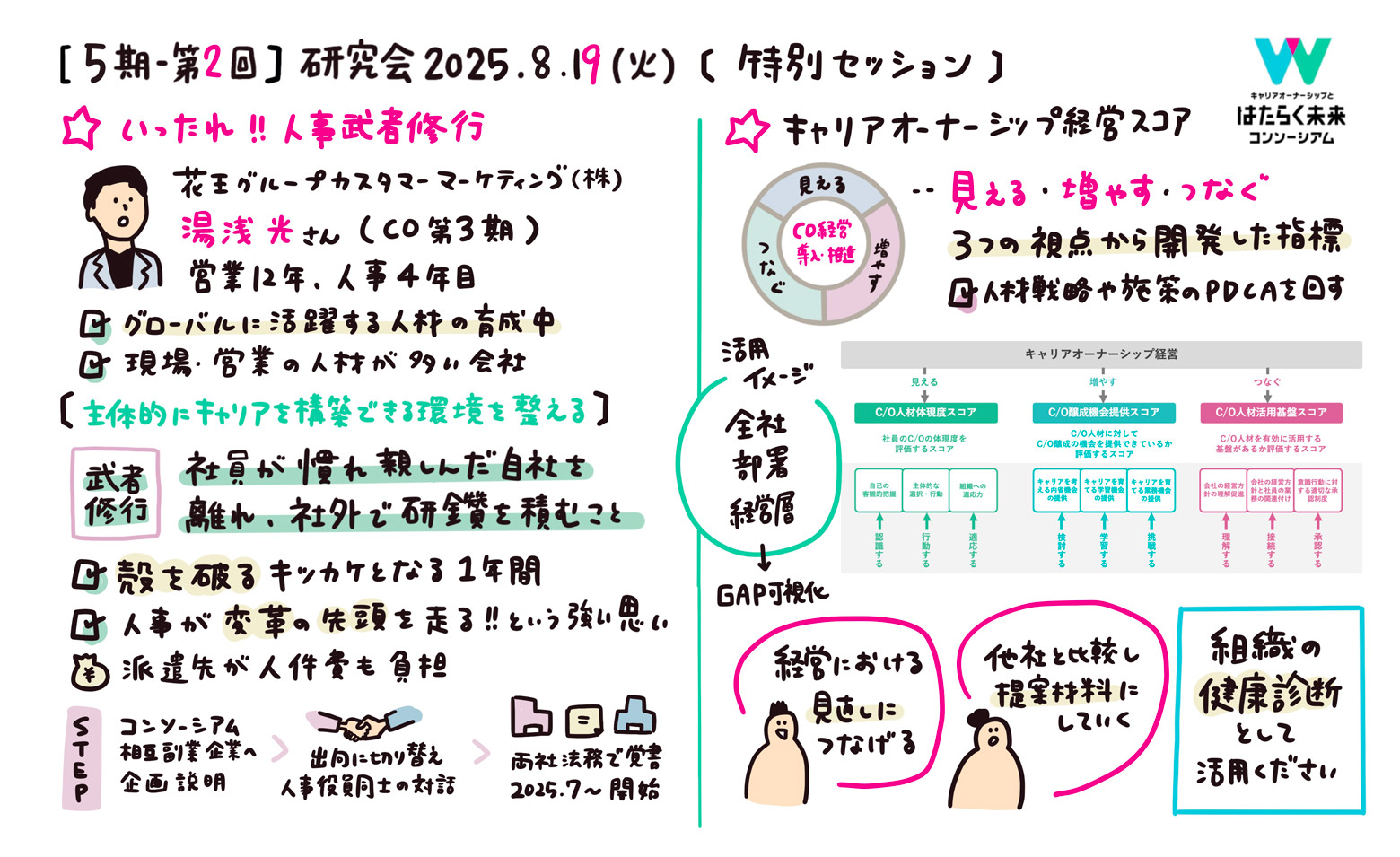

- 相互人事出向「いったれ!!人事武者修行」の事例発表:花王グループカスタマーマーケティング株式会社

- キャリアオーナーシップ経営スコアの10社での導入実証報告:事務局

<各チーム発表:前半>

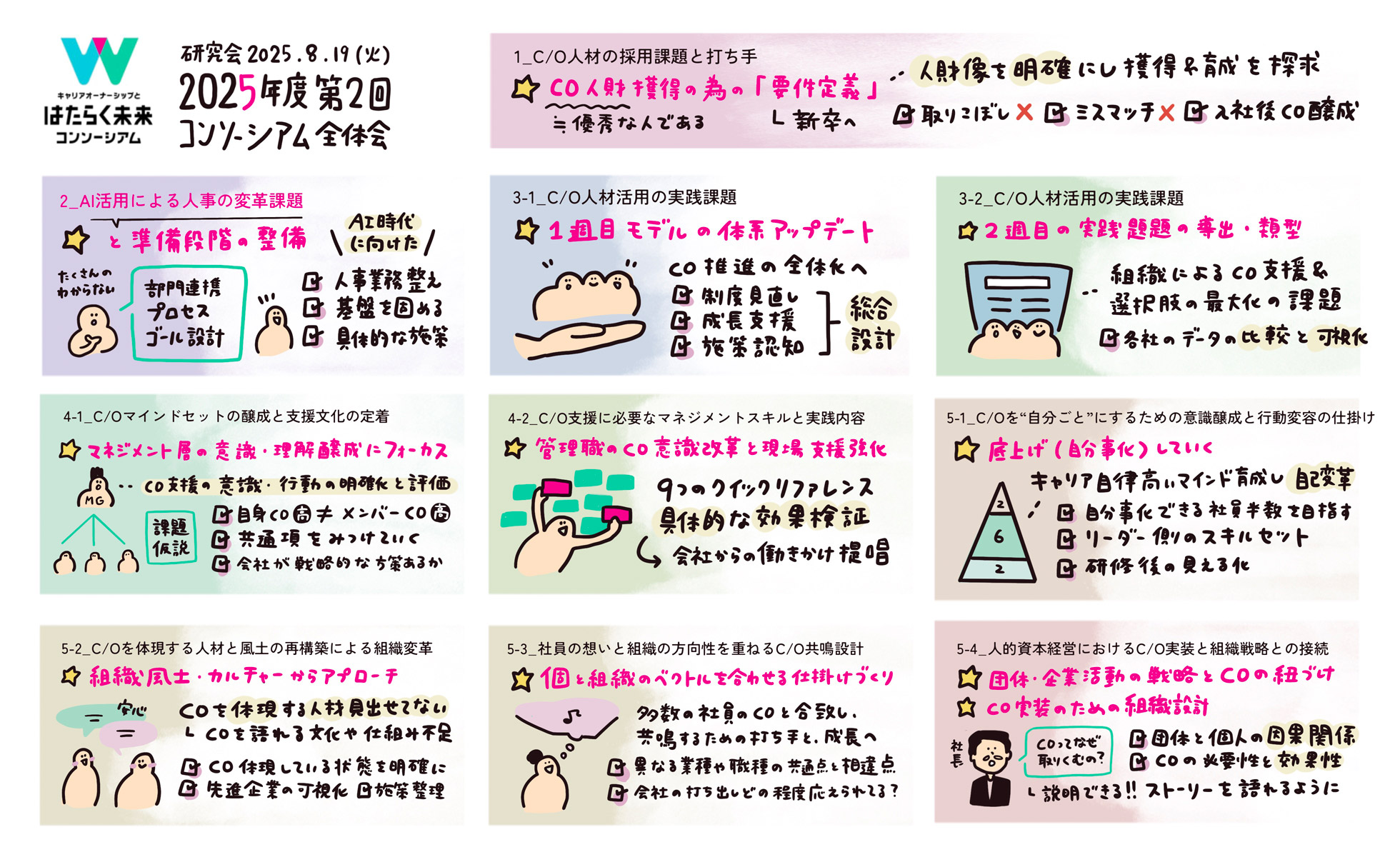

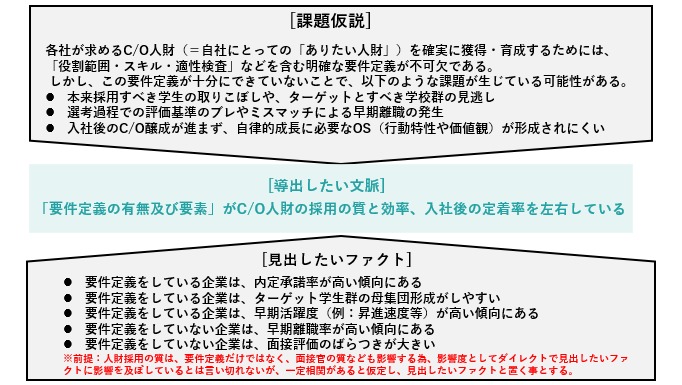

チーム1 C/O人材の採用課題と打ち手

早速ですが、私たちが取り組んでいるC/O人材の採用課題についてお話しします。私たちのチームが共通して抱えている課題は、「C/O人材獲得のための要件定義」です。

採用活動を進める中で、優秀な人材像はなんとなく思い浮かぶものの、それが具体的にどのような人物なのか、明確に定義しきれていないという共通の課題がありました。その結果、せっかく優秀な方が入社しても、定着しなかったり、社内の制度をうまく活用できなかったりといった問題が起きています。

そこで、今回の取り組みでは、C/O人材を「あるべき優秀な人材」と捉え直し、その人物像を明確にすることをテーマに掲げました。そして、各社の採用状況を分析した結果、要件定義が明確になっていないと、本来採用すべき人材を逃してしまい、入社後のミスマッチが起きやすいという仮説が立てられました。

一方で、要件定義がしっかりしていれば、選考辞退率が下がり、入社後の定着率やエンゲージメントも高まる傾向にあると考えています。

この仮説を検証し、最終的に「要件定義とその要素がC/O人材の採用と定着に良い影響を与える」という結論を導き出したいと思っています。

タナケン先生のコメント

Z世代の学生は、文部科学省が進めるキャリア教育の影響もあり、自らキャリアを築く「キャリアオーナーシップ型」の考え方を持つ人が増えています。しかし、伝統的な企業が求める人材像と、彼らが求めるものがずれている可能性があります。

かつては社員が給与や福利厚生で企業を選んでいましたが、今は兼業・副業、公募制度、転勤の有無など、より柔軟な働き方を重視する傾向がありますよね。

「あるべき人材像」を明確に言語化し、それを求職者にしっかりと伝えることができれば、こうしたミスマッチを防ぎ、企業にとっても社員にとっても不幸な離職を減らせるはずです。

これまでの取り組みでは、すでに活躍している社員のキャリアオーナーシップやエンゲージメントを分析する分科会もありましたが、今回のテーマである「採用の入り口」に焦点を当てることは、非常に重要な視点だと感じています。

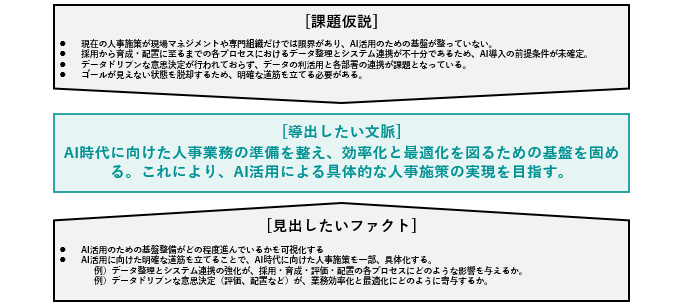

チーム2 AI活用による人事の変革課題

私たちは、以前よりAI開発に携わっており、今回は「AI活用による人事変革」をテーマに発表します。多くの方がAIを使用している一方で、企業の現場ではまだ活用できていないケースも少なくありません。セキュリティの問題や、そもそもどう活用すればよいかわからないといった課題があるからです。

そこで、私たちは以下のテーマを設定しました。

「AI活用による人事変革の課題と準備段階の整備」

このテーマ設定の背景には、いくつかの共通した課題があります。

- データの基盤がバラバラ…人事データが一元管理されておらず、AI活用ができる状態ではない

- 人事の業務効率化…業務量が増大する中で、AIによる効率化を模索している

AIをどのように活用すれば、キャリアオーナーシップを支援できるのか。それが課題となっています。

そして現状、多くの企業が「生成AIはすごいらしい」という漠然としたイメージしか持っていません。しかし、ただ闇雲に導入するのではなく、「どのような成果を得るために、何を整備し、何を作るのか」というゴールとプロセスを明確にすることが不可欠です。

この目標を達成するために、以下の仮説を立てました。

- 人事部門の課題:人事部門がAI活用を主導する道筋が見えていない

- データ連携の課題:採用から育成、配置までのデータが各部署でバラバラになっている

- データドリブンの課題:データを活用した人事政策の意思決定が不足している

- ゴールの不明確さ:漠然とした「業務効率化」ではなく、具体的な目標設定が必要

これらの課題を解決するため、私たちは2つのファクトを明らかにしたいと考えています。

- AI活用に関する基盤整備の進捗を可視化する

- キャリアオーナーシップを支援するAI活用の成功事例を見出す

すでにベンチャー企業では、AIが新卒採用の一次審査を行うなど、データドリブンな人事制度が導入され始めています。私たちはこうした事例をヒアリングし、公正な人事政策を実現するための具体的なプロセスを成功事例として示したいと考えています。

今後、皆さんと協力しながら、このプロセスを明確にしていきたいです。

タナケン先生のコメント

この分野は日進月歩で、AIがキャリア開発や人事施策にも深く関わるようになってきています。今回、私たちが提示したいのは、そのような変化に対応するための「準備段階の地図」ですよね。テクノロジーが進化し続ける中で、最も重要なのは、その進化にどう対応するかという準備です。

キャリア開発の分野では、「キャリアAI」が当たり前になるのは2035年と言われることもありますが、もうすでに人事施策や業務改善にAIが入り込み始めています。

そこに第4期のコンソーシアムでは入り込めなかったので、ここでやるのは大きな意義がありますね。ぜひ成功事例を参画企業さんから得てください。

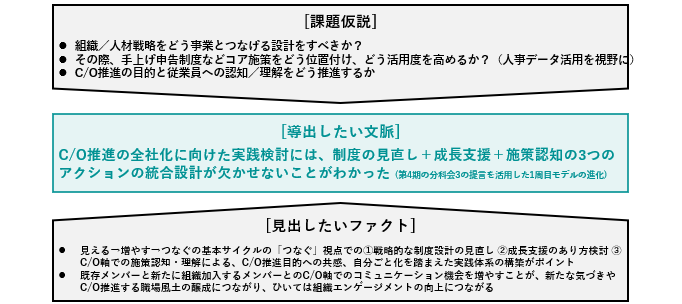

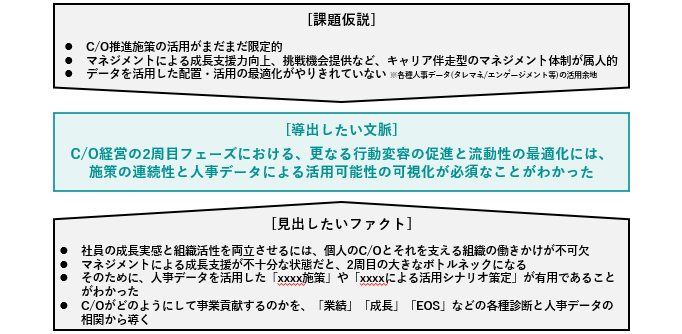

チーム3-1・3-2 C/O人材活用の実践課題

キャリアオーナーシップ人材の活用推進は、多くの企業が抱える共通の課題です。

この課題を深く掘り下げるために、私たちはまずこの課題を大きく2つのフェーズに分けました。

- フェーズ1(1周目): 組織としてキャリアオーナーシップ施策を体系化し、全方位的に展開するフェーズ

- フェーズ2(2周目): 個人への施策がある程度進んだ結果、組織全体として次の段階に進むためのフェーズ

フェーズ1の課題を持つ企業は、個人へのキャリア支援を一部で行っているものの、施策が全従業員に浸透しているとは言えない状況にあります。特に、新卒や中途でキャリアオーナーシップ意識の高い人材を採用している場合、既存社員との間に意識のギャップが生じ、せっかく採用した人材が定着しないという課題も出てきています。

これまでの調査では、「人事制度設計」「成長支援」「施策の周知」という3つの要素が、キャリアオーナーシップ推進に不可欠であることがわかっています。

しかし、これらの施策が一部の「目玉施策」としてしか機能せず、全従業員が積極的に活用できていないという実態があります。

私たちは、この課題を解決するために、施策を全社的な取り組みとして再体系化し、既存社員のキャリアオーナーシップ意識を組織全体で底上げすることを目指します。

フェーズ2の課題は、キャリアオーナーシップの意識が個人の中で高まった後、それを組織全体の成長にどうつなげるかというものです。

これまでの取り組みでは、個人の意識変容に焦点を当ててきましたが、今後は組織側の課題に目を向ける必要があります。個人が自律的なキャリアを築く上で、組織側はどのようにサポートすべきか。私たちはこれをファクトベースで考えていきたいと思っています。

個人のキャリアは属人性が高い部分もありますが、組織としてのアプローチには再現性や予見性を持たせることができます。そこで、私たちは以下の取り組みを考えています。

- データ分析:各社の人事データ(タレントマネジメントシステム、エンゲージメント調査など)とキャリアオーナーシップ意識の関連性を分析する

- 相対比較:自社だけでなく、他の参加企業とデータを比較することで、自社だけでは見えない課題や可能性を言語化する

この取り組みを通じて、施策の連続性を確保し、人事データに基づいた人材活用の可能性を可視化することを目指します。データが完璧でなくても、今取れているファクトを共有し、議論することで、組織としての次の打ち手が見えてくると信じています。

<特別セッション1>

花王による事例共有:出向による社外越境のご紹介

花王グループカスタマーマーケティング株式会社 人財開発部門 キャリア開発グループ

湯浅 光さん(以下、湯浅):

本日はこのような場にお招きいただき、誠にありがとうございます。弊社、花王グループカスタマーマーケティング、略してKCMKの湯浅と申します。

12年間営業を経験した後、社内の公募制度を利用して人事の道に進みました。最初は採用担当を2年間、そして現在はキャリア開発担当として、主に社員のキャリア形成支援や組織人事といった領域を中心に業務を行っています。

コンソーシアムで私たちが取り組んだテーマは、「『見える化』と『繋ぐ』」というコンセプトのもと、「現場第一線で働く人材の経営オーナーシップ意識改革」でした。後ほど詳しくご説明しますが、私たちの会社は営業が主体の会社です。

現場の最前線で働く営業社員一人ひとりに、どうやって当事者意識やリーダーシップを持ってもらうか。これは会社全体にとって非常にインパクトの大きいテーマであり、その課題解決のヒントを求めてコンソーシアムに参画いたしました。当時のアウトプットは第3期の白書にも記載がございますので、ご興味があればぜひご覧いただければと思います。

本日お話ししたいことは、大きく3点です。

- 弊社がどのような企業で、どんな課題を抱えているか

- 今回ご紹介するプロジェクトの概要

- そのプロジェクトをどう進めてきたかのプロセス

この3点について、お話しさせていただきます。

私たちの会社、花王グループが抱える課題

湯浅:

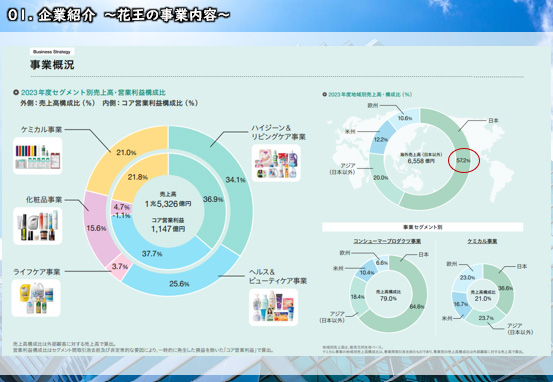

花王は創業から138年を迎えます。主にサステナビリティに貢献できるような商品・事業を拡大しながら成長してきました。

私たちの事業や人事課題をご理解いただく上で特徴的なのが、この事業領域の広さです。

左の円グラフにある通り、衣料用洗剤の「アタック」や生理用品の「ロリエ」といった「ハイジーン&リビングケア」事業。シャンプーの「メリット」やスキンケア製品などの「ヘルス&ビューティケア」事業。そして「ライフケア」事業や、「ソフィーナ」「カネボウ」といった化粧品事業もございます。さらに、意外と構成比が大きいのが、海外で非常に重要なケミカル事業で、全体の21%を占めています。

そして、もう一つの人事課題につながる特徴が、右側の海外売上比率です。売上高約1.6兆円の企業でありながら、海外比率は44%と、まだまだ成長の余地があります。この比率を上げるために、会社として今まさに取り組んでいるのが「グローバル人材」の育成です。世界で活躍できるリーダーやスタッフを育て、そのための組織や制度を整えていくことが、会社全体の大きな課題となっています。

その中で、私が所属する「花王グループカスタマーマーケティング(KCMK)」は、グループ内での役割分担として、主に販売を担っています。花王本体が研究開発やマーケティング、生産を行うのに対し、私たちはマツモトキヨシ様やイオン様といった小売業の皆様と共に、店頭に来られるお客様に向けた最適な買い場作りや販売手法を提案する、いわば「現場営業のプロフェッショナル集団」です。そのため、社員の多くを営業人材が占めているのが特徴です。

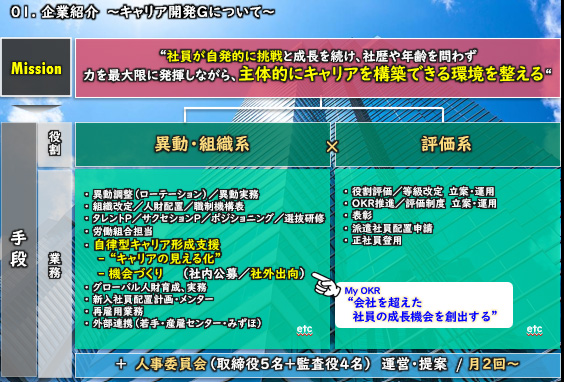

「キャリアオーナーシップ」を掲げる私たちのミッション

湯浅:

私が所属するキャリア開発グループは、全国に6つある部門の一つで、社員のキャリアオーナーシップの実現をミッションとしています。

私たちのミッションは、「社員が自発的に挑戦しながら、主体的にキャリアを構築できる環境を整えること」。そのために、10名ほどの少数精鋭の組織で、「異動・組織」「評価・育成」といった役割を担っています。

私が担当しているのは、左側の「自律型キャリア形成支援」です。社員一人ひとりのキャリアを「見える化」し、成長の「機会作り」に取り組んでいます。社内公募制度はもちろん、タレントプール制度や社外出向など、さまざまな機会を提供することに注力しています。

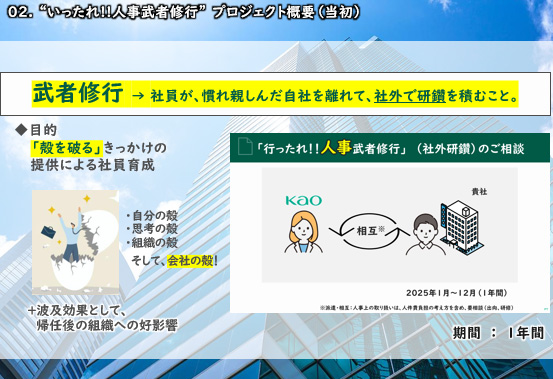

殻を破る挑戦「人事武者修行」プロジェクト

湯浅:

前段が長くなりましたが、こうした背景から私たちが立ち上げたのが、「人事武者修行」というプロジェクトです。

これは、慣れ親しんだ自社の中だけでなく、社外に出て研鑽を積むことこそが、社員のキャリア自立、ひいてはキャリアオーナーシップの確立に不可欠だという考えから始まりました。

今、私たちの会社では、社長自らが「殻を破る」というキーワードをあらゆる場面で強く発信しています。それは、個人の思考の殻であり、組織の殻、そして会社の殻でもあります。この「人事武者修行」は、その「殻を破る」ための具体的なアクションの一つとして、1年間の期限でスタートしました。

私たちは、この取り組みを単なる「研修」ではなく、「出向」という形にこだわりました。なぜなら、研修ではどうしてもお客様扱いになるからです。社員IDがなく、アクセスできるデータも限られてしまう。それでは本当の意味での経験は積めません。

出向先の一社員として扱っていただくことで、より深く、リアルな経験ができる。それが本人の最大の成長に繋がると考えたからです。もちろん、人件費なども出向先にご負担いただく、本格的な形を目指しました。

では、なぜ多くの職種がある中で、最もハードルが高い「人事」という領域でこの挑戦を始めたのか。

これは、弊社の人事役員の「人事こそが変革の先頭を走るべきだ」という強い思いからでした。「人事は属人的で閉鎖的。だからこそ、変革を起こすのが最も難しい。しかし、会社の制度を作っているのは人事だ。その人事が他社との“試合”を経験し、変革の狼煙を上げるべきだ」。個人情報や独自制度を取り扱う難しさは重々承知の上で、それでも未来の会社のために風穴を開けたい、と。

社内越境プロジェクト実現までのプロセス

湯浅:

最後に、このプロジェクトがどのように実現したか、そのプロセスをご紹介します。

ステップ1:最初の挑戦と高い壁

2024年3月にキャリアコンソーシアム第3期が終了した後、私はすぐに担当の方にご連絡し、「相互出向にチャレンジしたい」と相談しました。最初にアプローチしたのは、「相互副業」にエントリーされている企業の皆様です。

しかし、各社で経営層にご相談いただいた結果は、「全社からのお見送り」でした。「受け入れるのは良いが、自社から人を出すのは難しい」「情報管理のリスクを考えると、なかなか踏み出せない」。それが現実でした。正直、この時は少し心が折れかけました。

ステップ2:方針転換と再アプローチ

そこで一旦、「相互出向」は諦め、「私たちの社員を一方的に受け入れていただく」という形に方針を切り替えました。そして、お断りいただいた6社の中で、最もフィーリングが合い、可能性を感じた一社様にもう一度、私一人で直接交渉に挑みました。

それが、本日この場にもいらしているA社様です。 「受け入れだけであれば、可能性はあります」というお言葉をいただき、話が前に進み始めたのです。

ステップ3:キーマンを巻き込み、実現へ

ここからが大きなターニングポイントでした。私たちは、両社の人事役員同士が直接対話する場を設けたのです。トップ同士がお互いの会社の状況や人事課題を共有し、ニーズが完全にマッチ。そこからは一気に話が進みました。

その後は、担当者レベルで勤務形態や給与、費用負担といった無数の細かな課題を一つひとつクリアしていきました。最後は両社の法務部門も交えて契約書を締結し、ついに私たちの人事部員をA社様へ送る形で、プロジェクトが実現したのです。

社外越境への挑戦は始まったばかり

湯浅:

今年の7月1日から、実際に1名の人事部員がA社様での武者修行を開始し、約1ヶ月が経ちました。本人に話を聞くと、モチベーションが非常に高く、日々大きな成長を実感しているようです。会社としても、定期的な報告の場を設けており、すでに多くのプラスの効果が生まれています。

この取り組みが実現できたのは、ひとえに「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」という出会いの場があったからに他なりません。

この場をお借りして、コンソーシアム、そして温かくご支援くださった関係者の皆様に、心より感謝を申し上げます。

司会:

ありがとうございました。もしみなさまの中に、「何か新しい挑戦をしたい」「他社と連携してみたい」という思いをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひコンソーシアムの事務局にご相談ください。

今回社外越境を実現された6社も、事務局経由でご紹介いたしました。思いを持った企業同士を繋ぐサポートもしていますので、具体的な連携先を探している方は、ぜひ一度ご連絡ください。

タナケン先生:

先ほどの「相互出向」の件、これは社会的に見ても、ものすごく大きな意味を持つ取り組みです。

たとえば研究者の世界には「サバティカル」という制度がありますよね。あれは、他の研究機関へ行ってトレーニングを積み、また自分の研究所へ戻ってくる。ある意味、出向と同じような仕組みです。

実は、行政もすでに取り組んでいます。実は私もアドバイザーを務めている東京都では、大企業とベンチャー企業などを繋ぐ相互出向のプログラムを導入していますし、大阪府もそれに続いています。

ただ、行政のプログラムには、出向の組み合わせが「大企業とベンチャー」「大企業と中小企業」といった形に限られてしまう、という課題があります。しかし、このコンソーシアムであれば、企業の垣根を越えて、もっと多様な組み合わせが実現できるはずです。

だからこそ、今回の花王さんの事例を最初のモデルケースとして、ここから毎年件数が増えていけば、世の中に対して非常に大きなインパクトを与えることができます。

まずは、1件目が無事にスタートしたことが素晴らしい。ぜひこの取り組みを成功させ、将来的には10件、20件と増やしていければ、日本の人材育成のあり方を変える大きなうねりになるはずです。

<各チーム発表:後半>

4-1 C/Oマインドセットの醸成と支援文化の定着 マネジメント層の意識・理解醸成にフォーカス

私たちのグループがまず着目したのは、組織に「キャリアオーナーシップ支援文化」をどう定着させるか、という点です。

おそらく、ここにいらっしゃる皆様の会社でも、キャリア自律を促すための研修などを実施されているかと思います。そして、そうした場でよく聞かれる「あるある」な声があるのではないでしょうか。私も普段の業務でそうした研修を運営することがありますが、終わった後に必ずと言っていいほど、こう言われます。

「研修ありがとうございました。けれど、この話は自分たちよりも、うちのマネジメント層に聞かせた方がいいんじゃないでしょうか?」

私たちは、この声こそが本質だと考えました。

キャリアオーナーシップ支援の文化を本当に根付かせたいのであれば、マネジメント層からの働きかけが不可欠であり、最も有効である。この前提に立って、私たちのテーマを設定しました。

【取り組みテーマ】 マネジメント層に求められるキャリアオーナーシップ支援の意識・行動の明確化、およびそれに対する人事評価等のあり方

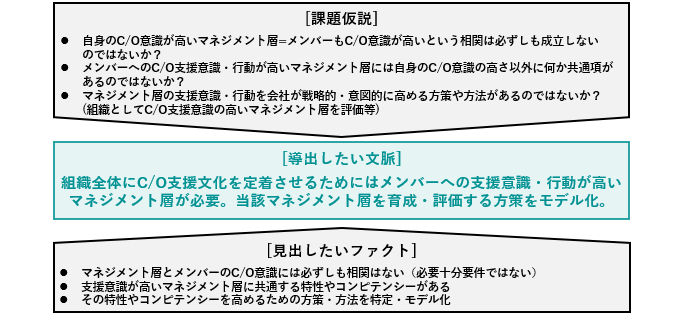

私たちは「マネジメント層を育成・評価するための方策をモデル化したい」という目的を掲げ、議論を進めるために3つの仮説を立てました。

- 仮説①:自身のキャリアオーナーシップが非常に高い、いわゆる「俺はできるぜ」というタイプのマネージャーがいるとします。では、その人のチームメンバーも同じようにキャリアオーナーシップが高いのでしょうか?そこには必ずしも相関関係はないのではないか

- 仮説②:は次に、メンバーへのキャリアオーナーシップ支援に長けた、素晴らしいマネージャーがいるとします。そうした人々には、「自身の能力が高い」ということ以外に、何か別の共通項があるのではないか

- 仮説③:そしてもし共通項があるのなら、その支援意識や行動を、会社が戦略的・意図的に高めるための方策や方法があるのではないか

この壮大な仮説を検証した先に、以下の3つの事実を見いだすことを目標としました。

- マネジメント層自身の意識と、メンバーの意識には、やはり相関はないという事実を証明する

- 支援意識が高いマネジメント層に共通する、優れた「特性」や「コンピテンシー」を特定する

- そして、その特性やコンピテンシーを高めるための具体的な方策・方法を特定し、モデル化する

4-2 C/Oマインドセットの醸成と支援文化の定着 マネジメント層の意識・理解醸成にフォーカス②

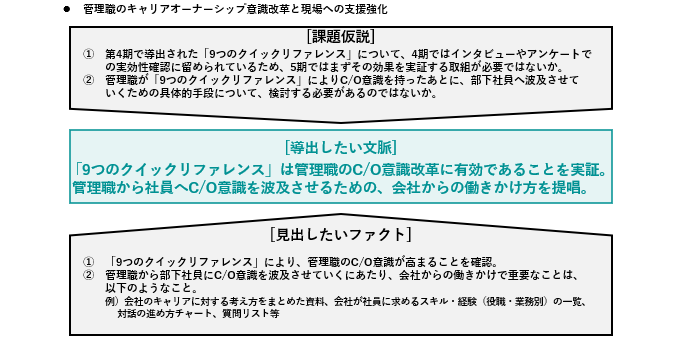

私たちの4-2チームが取り組むテーマも、4-1チームの皆様と同じく「管理職のキャリアオーナーシップ意識を高め、現場への支援を強化する」ことを目指しています。

4-1チームの発表を聞いて、非常に共感するところが多かったのですが、私たちのチームには一つ特徴があります。それは、このテーマが昨年度の第4期で検討された内容を引き継ぐ「継続課題」である、という点です。

前期のチームがまとめてくださった提言ペーパーは、管理職の意識付けや活動への繋げ方について、非常に示唆に富む内容でした。しかし、これをそのまま自社に持ち帰って実践するには、少しハードルがあるな、というのが私たちの最初の気づきでした。

現実を考えると、例えば私の会社では、まだ「キャリアオーナーシップ」という言葉自体が社内に浸透しているとは言えない状況です。そうした中で、いきなり高度な施策を導入しても、うまくいかないのではないか。

チームで議論を重ねた結果、「管理職自身の意識が高まっていない状態で施策をやっても、効果的ではないはずだ。まずは自分たちの会社で前期の提言を試してみて、管理職の意識を高めることが先決だ」という結論に至りました。

まず、前期にこれらの素晴らしい施策を策定された企業様に、ヒアリングの機会をいただきたいと考えています。「どのような意図でこの施策を考えられたのか」「策定の裏にはどんなエピソードがあったのか」といった、ペーパーだけでは分からない背景を深く理解することが、私たちの第一歩です。

その上で、ヒアリングで得た知見も踏まえながら、前期の提言を実際に自分たちの組織で試し、管理職の意識改革を仕掛けていきたい。

前期の皆様がバトンとして渡してくださった「効果的だと思われる施策」という提言を、私たちが「実践」という形で引き継ぎ、その効果を確かなものにしていく。そうした役割を担っていきたいと考えております。

タナケン先生のコメント

ありがとうございます。少し補足させてください。

皆さんの手元にも、昨年度の成果物である「2025年版白書 クイックリファレンス」があるかと思います。これをどう活かすか、という話ですよね。

この分科会の期間だけで全てをやり切るのは難しいかもしれませんが、一番イメージしやすいのは、このリファレンスを実際の管理職研修や、管理職が集まるタウンホールミーティングで使ってみることです。

そして、何より重要なのは「ビフォー・アフターを取りたい」ということです。

例えば、この分科会に参加している企業のうち、3社だけでもいい。「これから管理職研修の予定がある」という企業があれば、そこでぜひ試していただきたいですね。

5-1 C/Oを“自分ごと”にするための意識醸成と行動変容の仕掛けC/O理解と行動変容の壁を超える

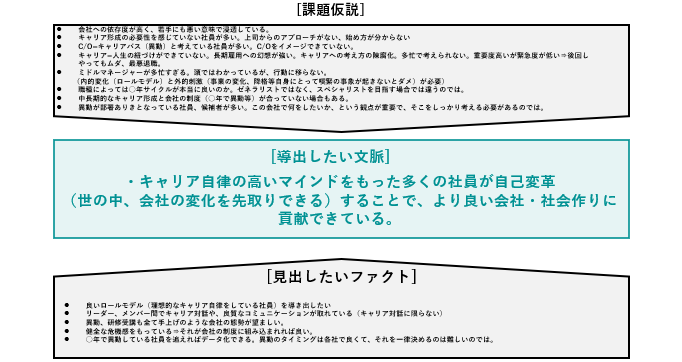

私たちのチームには、今回初めてこのコンソーシアムに参加された方が多く、皆で一緒に考えながらテーマを練り上げました。特に、「会社としてキャリア研修や様々な施策は十分に用意されている。しかし、それを本当に活用できている社員はまだ一部ではないか」これが私たちの出発点です。そこで、私たちは具体的な目標を3つ掲げました。

- キャリアオーナーシップを「自分ゴト」にできる社員を「半数」にすることを目指す

- メンバーだけでなく、リーダー(上司)側の支援スキルセット向上にも取り組む

- 研修などを実施した後の、効果測定や成果の「見える化」を工夫する

特に私たちが着目したのは、「2:6:2の法則」における、中間層である「6」の社員です。私たちがアプローチすべきは、この「6」の層です。彼らがキャリアを自分ゴトとして捉え、動き出すことこそが、会社全体の推進力を生み出す鍵だと考えました。

では、なぜ多くの社員はキャリアを「自分ゴト」にできないのでしょうか。私たちは、その背景に以下のような課題があると考えました。

- そもそも必要性を感じていない(上司からの働きかけがない、何から手をつけていいか分からない)

- キャリアと自分の人生のゴールが紐付いていない

- 根強い終身雇用への幻想

- 「この会社ではこの道しかない」という思い込みがある

- 日々の仕事が忙しく、後回しになっている

- 「どうせやっても無駄だ」という諦めがある

こうした壁を取り払い、多くの社員がキャリア自律のマインドを持って変化を先取りできる状態を作ること。それが、より良い会社、ひいてはより良い社会作りに貢献すると信じています。

そのために、私たちはこれから「良いロールモデルの提示」「上司と部下の良質なキャリア対話の促進」、そして理想的には「異動や研修を全て手挙げ制にするような会社の文化醸成」といった方策を見出していきたいと考えています。

タナケン先生のコメント

素晴らしい発表、ありがとうございます。この「中間層をどう動かすか」というテーマは、日本の多くの大企業が抱える核心的な課題です。

一つ、突破口になるかもしれない考え方があります。それは、主観的な感情論でフィードバックするのではなく、「数値」で可視化してあげることです。

実は私が開発したキャリア診断ツールがあるのですが、それは10の設問に答えるだけで、その人が今どういうキャリア状態にあるのかを客観的に分析できます。これを施策の前後で実施すれば、「意識がどう変わり、行動がどう変容したか」をエビデンスとして示すことができます。

定性的なヒアリングも非常に重要ですが、それだけだと「その人がそう言っている」という属人的なデータになりがちです。「数値がこう変わった(定量)」という事実と、「本人がどう感じたか(定性)」の両輪でアプローチできると、施策の効果検証の説得力が格段に増します。先ほど「殻を破った」とおっしゃっていましたが、ぜひそのまま破り続けて、素晴らしい成果に繋げてください。期待しています。

5-2 C/Oを体現する人材と風土の再構築による組織変革 C/Oを推進する組織風土と人材構造の変革

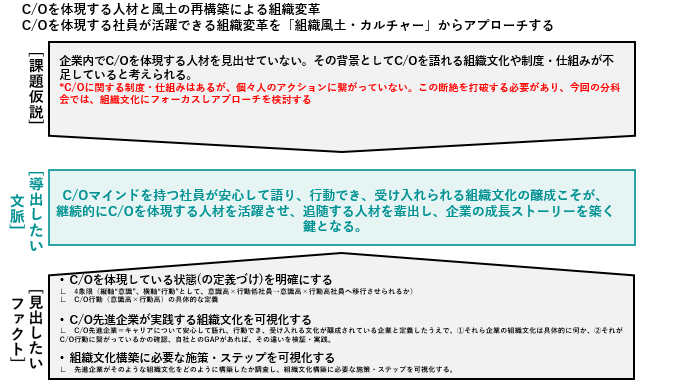

私たちが集まった当初のテーマは、「キャリアオーナーシップを体現する人材と風土の再構築による組織変革」という、非常に大きなものでした。

しかし、蓋を開けてみると、参加企業の課題感はバラバラでした。「制度はあるが、社員が行動に移せていない」「意識の高い社員とそうでない社員の二極化が進んでいる」「保守的な文化で、チャレンジが報われない」。

組織変革には、個人へのアプローチ、制度というハード面へのアプローチ、そして組織風土というソフト面へのアプローチなど、様々な切り口があります。議論が多岐にわたり、このままではこの短期間で成果を出すのは難しい。そこで私たちは、「各社が仮説を持ち帰る」というゴールを達成するために、アプローチを「組織風土・カルチャー」という一点に絞り込むことを決断しました。

私たちの中心的な仮説は、こうです。

「社内にキャリアオーナーシップを持った社員はいる。しかし、それが表に出てきていない、見えていないのではないか」

その背景には、自分のキャリアについて安心して語り、行動し、それを受け入れてもらえる組織文化が不足していることがあるのではないか、と考えました。

この仮説を検証し、具体的な打ち手に繋げるため、私たちは3つの「見出したいファクト」を設定しました。

- 「体現された状態」を定義する:

そもそも、「キャリアオーナーシップが体現されている」とは、具体的にどのような状態を指すのか。この定義がなければ、それを賞賛することも、目指すこともできません。まずはこの定義を明確にします - 先進企業の「組織文化」を可視化する:

キャリアオーナーシップが進んでいる企業(先進企業)は、どのような組織文化を持っているのか。エンゲージメントサーベイにおける「社員のキャリア実現」や「賞賛文化」に関するスコアなどを参考に、その特徴を可視化します - 必要な「施策・ステップ」を可視化する:

先進企業と自分たちの会社とのギャップを分析し、理想の組織文化を構築するために必要な施策やステップを明らかにします

私たちの最終的なゴールは、キャリアオーナーシップのマインドを持った社員が、安心してそれを語り、行動でき、周囲から受け入れられる組織文化を創り上げることです。

そうした文化こそが、主体的な人材を継続的に生み出し、活躍させ、後に続く人々のロールモデルとなる。そして、それが企業の持続的な成長を牽引する。私たちはそう信じて、このテーマに取り組んでいきます。

タナケン先生のコメント

組織文化は、変えるのが非常に難しい「生き物」です。しかし、「変えていけるもの」だからこそ、私たちがキャリアオーナーシップに取り組む意義がある、と私は考えています。

なぜなら、組織文化には「経路依存性」という強い特性があるからです。つまり、その企業がこれまで辿ってきた歴史や経緯によって形成された、独自の「空気感」や「働き方」に強く縛られているのです。ゼロから文化を作れるベンチャー企業と違い、歴史の長い大企業で文化変容が難しいのは、この「経路依存性」が大きな理由です。だから、ボトムアップとトップダウンの両方が必要ですね。

具体的には、

- まず経営者が「キャリアオーナーシップが重要だ」と本気で語る(トップダウン)

- 次に意欲的な社員(2:6:2の法則でいう上位「2」の層)が自ら動き出す(ボトムアップ)

- 社内の「空気感」が少しずつ変わり始める

という流れです。

その変化を感じ取った、これまで様子見だった中間層(「6」の層)が、「なんだか分からないけど、自分も思わず手を挙げちゃった」となる。このムーブメントこそが、文化変容の正体です。このコンソーシアムの活動を通じて、皆さんがその「変化の起点」となり、「文化は変えられる」ということを、ぜひ実証していってほしいと強く願っています。

5-3 社員の想いと組織の方向性を重ねるC/O共鳴設計 個と組織のベクトルを合わせる仕掛けづくり

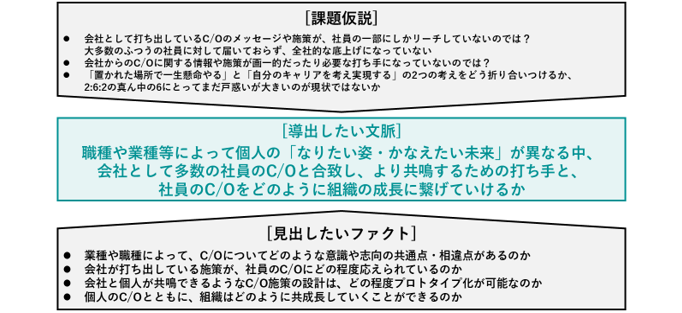

私たちのチームが掲げたテーマは、「社員の思いと組織の方向性を重ねる、キャリアオーナーシップ共鳴設計」です。私たちのグループは、業種も職種もバラバラです。これは、どの会社にも共通することだと思いますが、多様な社員がいる中で、会社がキャリア施策を打つ際には、どうしても「最大公約数」にならざるを得ません。

より多くの社員の心に響く施策を設計するには、どうすればいいのか。ここに課題を感じている企業は多いのではないでしょうか。

また、「社員が受け身になってしまっている」「そもそも自分の価値観を理解できていない」といった課題も浮かび上がりました。画一的な施策をただ提供するのではなく、多様な社員一人ひとりに「どう届けるか」。この視点が重要だと考えました。

私たちは、職種や業種が異なれば、当然「ありたい姿」や「叶えたい未来」も異なる、という前提に立ちます。その上で、会社として、多様な社員それぞれのキャリアオーナーシップを尊重し、組織の成長と「共鳴」させていくためには、どのようなアプローチが必要なのか。その設計図を描き出すことを目指します。

そのために、私たちは以下の4つの「見出したいファクト」を掲げました。

- 職種ごとに、キャリアオーナーシップに対する意識や思考の共通点・相違点はあるのか

- 会社が打ち出している施策は、社員の思いにどの程度応えられているのか

- 会社と個人が共鳴できる仕組みは、どの程度プロトタイプ化(汎用化)できるのか

- 個人のキャリアオーナーシップと、組織の成長は、どのようにして共に成長(共成長)していけるのか

幸い、私たちは多様な業種の企業が集まったチームです。それぞれの知見を持ち寄り、この大きなテーマに対する答えを見出していきたいと考えております。

タナケン先生のコメント

まさに、私たちがアプローチすべきは、「2:6:2の法則」でいうところの「6割」の中間層です。

上位「2割」の意欲的な層がもし動けていないとしたら、そこにはライフイベントなど、個別の複雑な事情が絡んでいることが多い。彼らには、キャリアコンサルタントや臨床心理士のような専門家による、手厚い個別相談が有効です。

しかし、「6割」の中間層はそうではありません。彼らは、会社の制度や自分のやりたいこととのズレを感じていたり、「与えられた場所で一生懸命頑張ろう」と思っていたりする中で、一歩を踏み出せずに停滞している。彼らを動かす鍵は、カウンセリングではなく、メッセージの「届け方」の工夫にあるはずです。

では、どう届ければいいのか。現代は、社員の「時間の奪い合い」です。もはや、90分の研修動画はもちろん、10分の動画ですら見てもらえない時代です。

たとえば、タイムパフォーマンスを意識した、2分程度のショート動画ではないでしょうか。そうしたコンテンツを毎週のようにアップしていく。あるいは、コンテンツをアーカイブ化して、社員が自分の好きなタイミングで見られるようにしておく。ライブ配信よりも、そうした工夫の方が響くのかもしれません。

さらに、非正規雇用のキャリアについても考えていただきたいです。これまで、私たちのコンソーシアムの議論では、労働市場の大きな割合を占める非正規雇用の方々のキャリアオーナーシップという視点が、どうしても抜け落ちがちでした。

不安定な状況で働く方々のキャリアをどう守り、育てていくか。その視点は、これからの人事担当者にとって不可欠です。このチームの議論から、そのヒントを学ばせてもらえることを楽しみにしています。

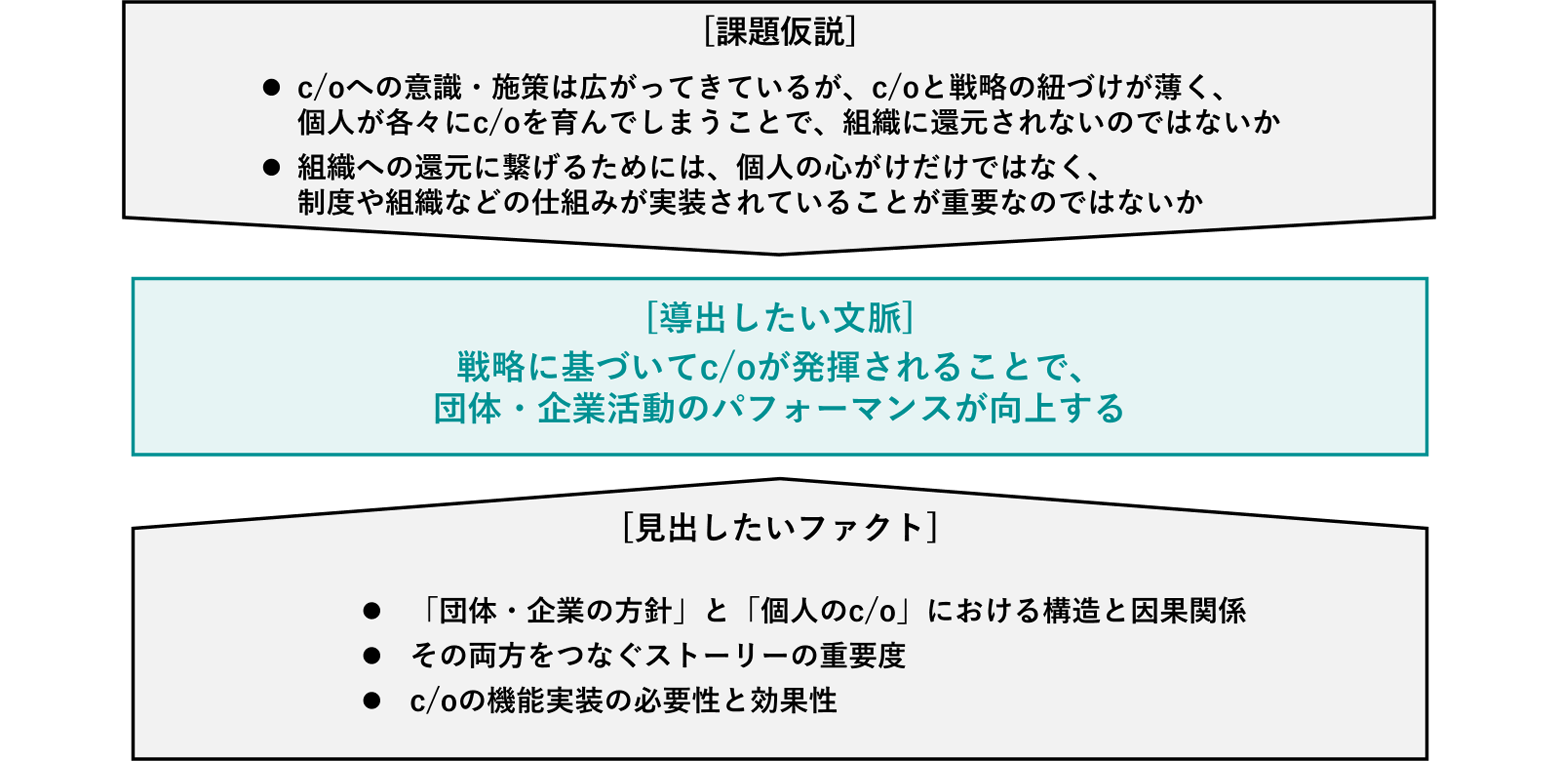

5-4 社員の想いと組織の方向性を重ねるC/O共鳴設計 個と組織のベクトルを合わせる仕掛けづくり

「全社でキャリアオーナーシップを推進しよう!」と日々頑張っている中で、ふと経営層からこう問われる瞬間はないでしょうか。

「キャリアオーナーシップの推進で、我々の経営にどんな効果があるんだ?」

頭の中では言いたいこと、伝えたいことはたくさんあるのに、どう示せばいいか分からず、言葉に詰まってしまう…。私たちは、多くの人事担当者が抱えるこのリアルな悩みを出発点としました。

この問いに答えるため、私たちは議論のポイントを2つに絞りました。

- キャリアオーナーシップの必要性を、個人の成長視点だけでなく「経営視点」で捉え直す

- その浸透を、個人の意欲に頼るのではなく、「組織の仕組み」として実装する方法を考える

これを踏まえ、私たちの探求テーマは以下の2つになります。

- 経営戦略とキャリアオーナーシップの「接続」:

中期経営計画やIR情報といった会社の羅針盤と、人事施策をどう紐付け、経営層の理解を得るか - キャリアオーナーシップ実装のための「組織設計」:

社員の意識の差に左右されない、持続可能な仕組みや制度をどう構築するか

キャリアオーナーシップの推進が、個人の取り組みに寄りすぎてしまい、「組織への貢献」を示しにくい。これが、経営層への説明を難しくしている根本原因だと考えました。

そこで、私たちがこの活動で見出したい「ファクト」は2つあります。

- ファクト1:汎用的なメカニズムの解明

まず、「なぜ、私たちの会社がキャリアオーナーシップに取り組む必要があるのか」を論理的に説明できる材料を作りたい。企業の経営方針と個人のキャリアオーナーシップがどう結びつき、組織のパフォーマンスに繋がるのか、その因果関係を解明します - ファクト2:自社ならではの「ストーリー設計」の重要性

汎用的なロジックだけでは、経営層の心は動きません。各社の固有の課題や状況に合わせて、「なぜ“今、うちの会社が”これをやる必要があるのか」を語る、血の通ったストーリーが不可欠です。そのストーリー設計の重要性も明らかにしたいと考えています

私たちの最終的なゴールは、経営戦略に基づいて社員一人ひとりのキャリアオーナーシップが発揮され、組織全体のパフォーマンス向上に繋がっている状態です。

そして、私たち人事担当者が経営層に対して、「この施策が、会社の未来のために必要です。ぜひ、やらせてください!」と、胸を張って言える。そんな状況を、皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。

SHIFT 上岡様のコメント

SHIFTの上岡と申します。全くその通りだな、と思いながらお話を聞いておりました。

「キャリアオーナーシップの推進が、事業成長にどう繋がるのか」。この接続が明確でなければ、企業として本気で取り組むことはできません。逆に言えば、そこの繋がりさえ明確になれば、会社は思い切って投資をすることができる。

投資は、必ず従業員に還元される。素晴らしい循環が生まれるはずです。

ちなみに、私たちの会社では、LTV(Life Time Value)という指標を一つ参考にしながら、個人の成長と事業への貢献をどう接続させるか、という試みを始めています。これを元に、社員がキャリアを築ける機会を会社としてどう準備していくか、といった議論に繋げています。

しかし、これが唯一の正解だとは全く思っていません。だからこそ、皆さんのチームがこの大きなテーマに対してどのような答えを導き出されるのか、本当に楽しみにしています。ぜひ、今後の活動の成果も共有してください。

<特別セッション2>

キャリアオーナーシップ経営スコアの10社での導入実証報告

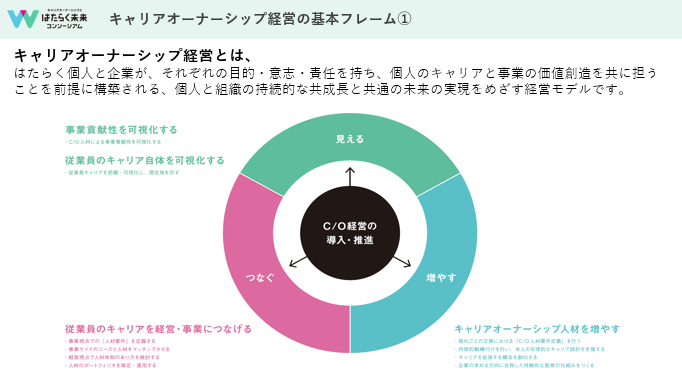

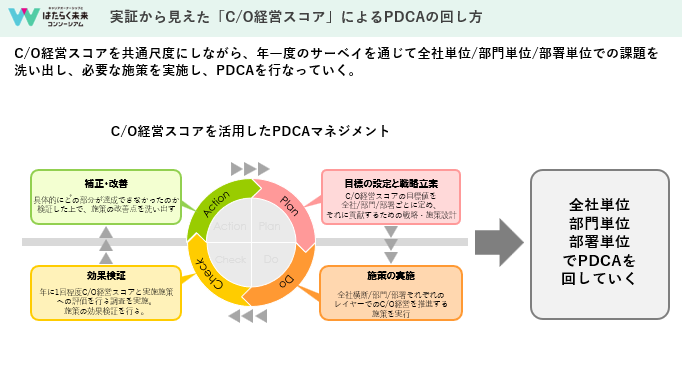

これまで多くの企業で、エンゲージメントスコアや、社員個人のキャリア意識を測る調査は行われてきました。しかし、「キャリアオーナーシップ経営」が組織としてうまくいっているかを診断する、統一されたものさしはありませんでした。

そこで私たちは、このコンソーシアムの構想段階から、それを可視化するツールの開発を進めてまいりました。電通の渕さんにもご協力いただき、参加企業10社の皆様との実証実験を経て完成したのが、組織の健康診断ツール「キャリアオーナーシップ経営スコア」です。

診断のフレームワーク:「見える」「ふやす」「繋ぐ」

このスコアは、コンソーシアムの基本理念である「見える」「ふやす」「繋ぐ」の3つの視点に基づき、設計されています。

- 見える:キャリアオーナーシップ人材・体現スコア

自己を客観的に把握し、主体的に行動できている「キャリアオーナーシップを体現している社員」が、組織にどれくらいいるかを可視化します(個人のスコア) - ふやす:キャリアオーナーシップ醸成機会・提供スコア

そうした人材をさらに増やしていくために、会社が学習や業務における成長機会を適切に提供できているかを可視化します(組織のスコア) - 繋ぐ:キャリアオーナーシップ経営・活用基盤スコア

育った人材を、企業の価値創造にきちんと繋げられているか。経営方針の理解促進や、貢献に報いる承認・報酬制度などが機能しているかを可視化します(組織のスコア)

この診断は、皆様が実施されている定点調査の中に、コンパクトな設問として組み込むことも可能です。

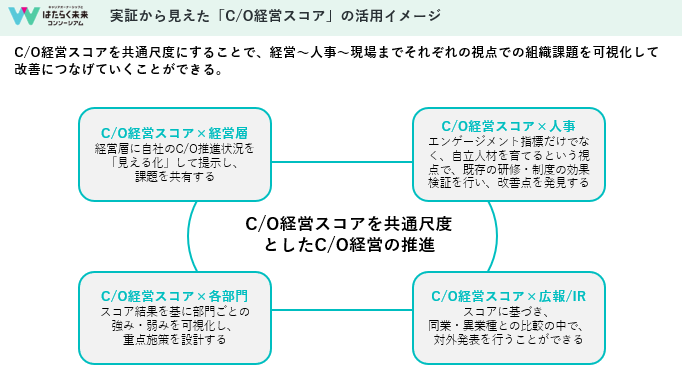

このスコアは、様々な形でご活用いただけます。

- 経営層:経営の視点で、自社のキャリアオーナーシップ経営の現在地を客観的に把握し、意思決定に役立てる

- 各部門:自部門の強み・弱みを把握し、組織運営や制度設計に活かす

- 人事:人事施策の効果測定や、社員への具体的なフィードバックに活用する

- 広報・IR:人的資本経営の取り組みを、他社比較も可能な客観的な指標として対外的に発信する

私たちは、この「キャリアオーナーシップ経営スコア」が、皆様の会社でPDCAサイクルを回していくための強力なツールになると信じています。本レポートの詳細はコンソーシアムサイトで公開しています。

https://co-consortium.persol-career.co.jp/article/2025/08/21/index.html

さいごに

各グループが発表したテーマについて、参加企業が改めて参加したいテーマを選びます。そして、9月に分科会が組成され、約半年にわたる探究活動がスタートします。

活動の成果は2026年3月に「はたらく未来白書2026」として公開予定です。

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛、藤本 亜美(パーソルキャリア株式会社)

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)