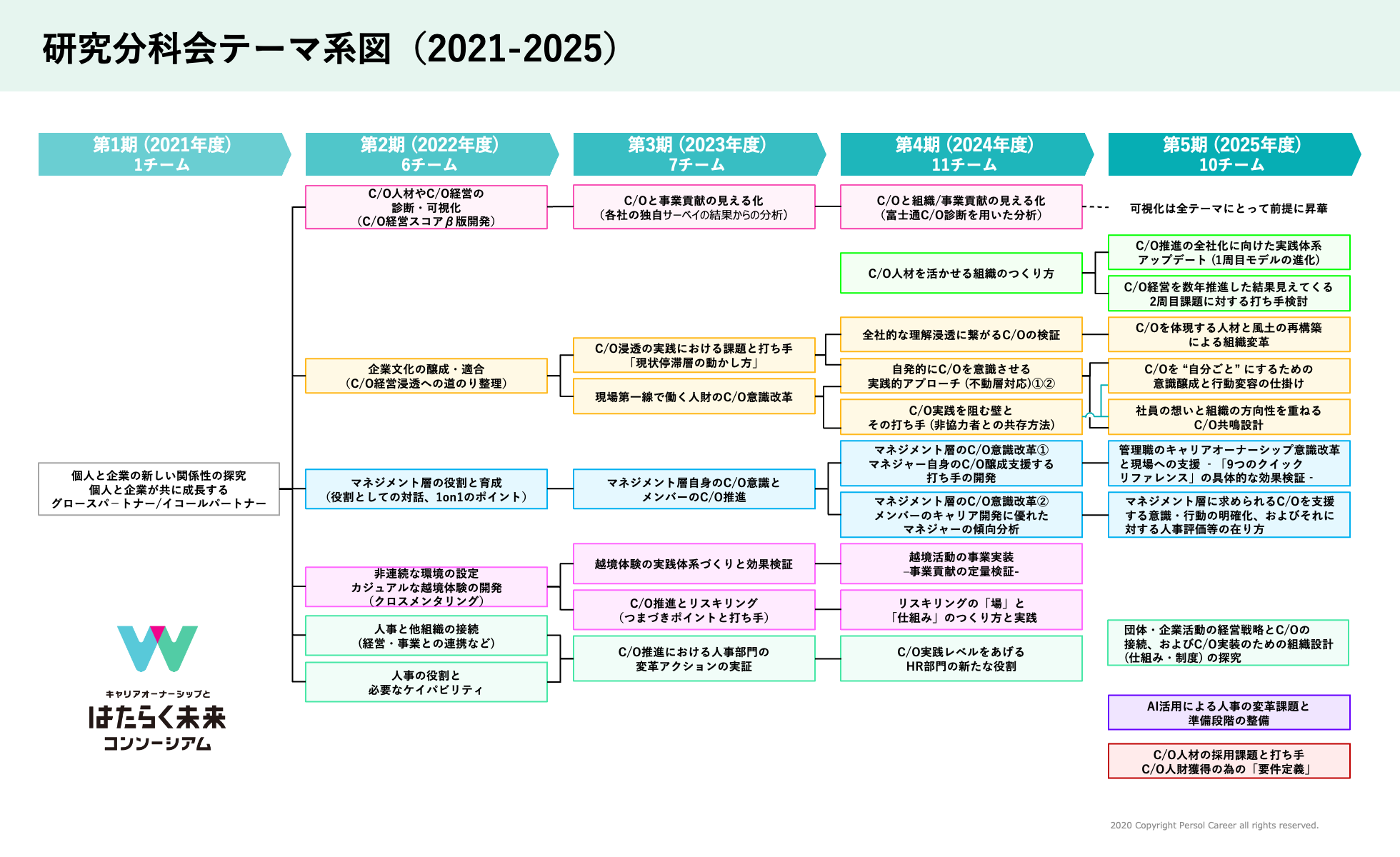

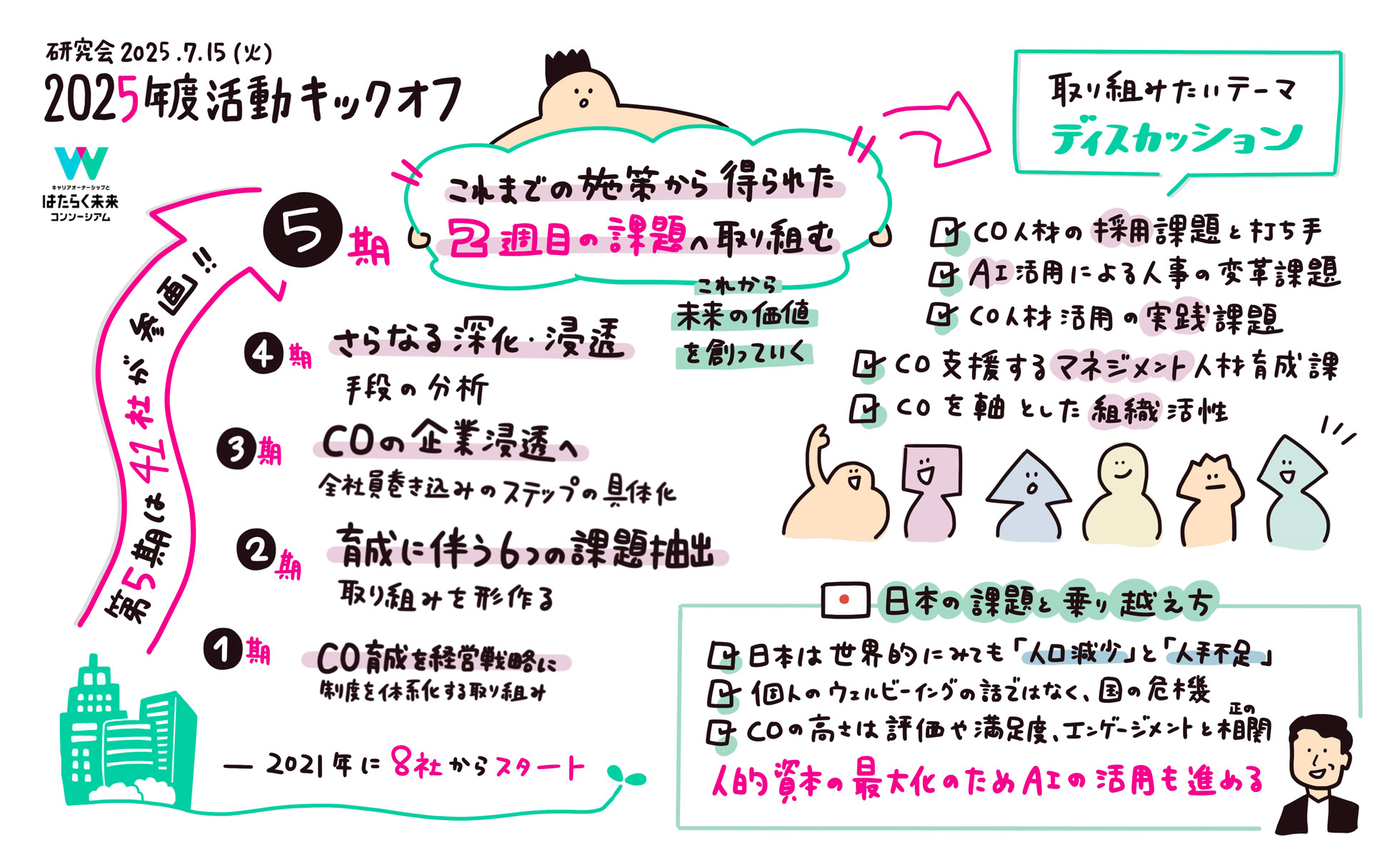

第5期に設置した10の研究分科会

※以下、「キャリアオーナーシップ」を「C/O」と略称

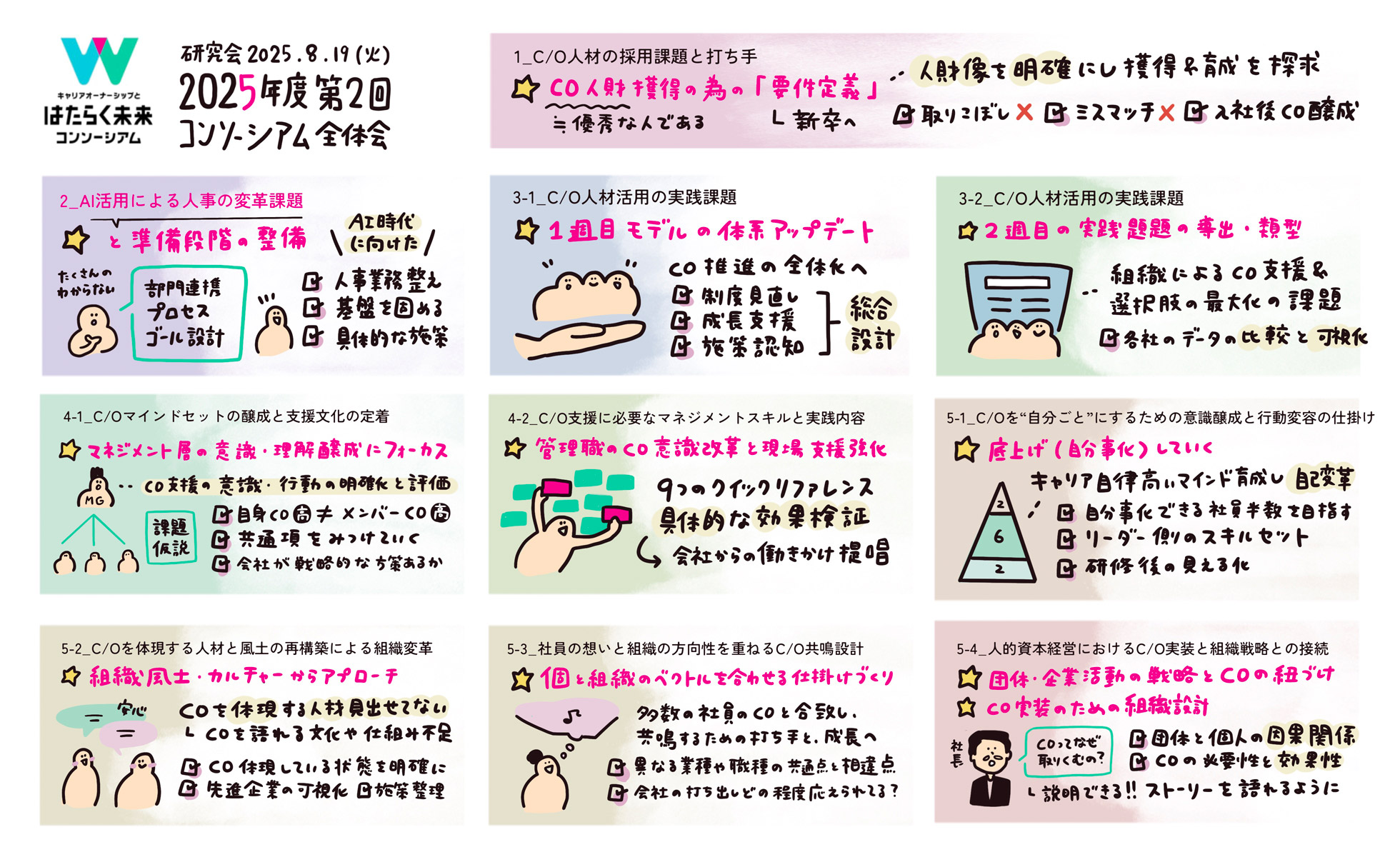

| 第1分科会 | C/O人財獲得の為の「要件定義」 |

| 第2分科会 | AI活用による人事の変革課題と準備段階の整備 |

| 第3-1分科会 | C/O人材活用の実践課題(導入期) |

| 第3-2分科会 | C/O人材活用の実践課題(定着期) |

| 第4-1分科会 | C/Oマインドセットの醸成と支援文化の定着 |

| 第4-2分科会 | C/O支援に必要なマネジメントスキルと実践内容 |

| 第5-1分科会 | C/Oを“自分ごと”にするための意識醸成と行動変容の仕掛け -C/O理解と行動変容の壁を超える- |

| 第5-2分科会 | C/Oを体現する人材と風土の再構築による組織変革 |

| 第5-3分科会 | 社員の想いと組織の方向性を重ねるC/O共鳴設計 |

| 第5-4分科会 | 団体・企業活動の経営戦略とC/Oの接続およびC/O実装のための 組織設計(仕組み・制度)の探究 |

※「キャリアオーナーシップ経営」とは

「キャリアオーナーシップ経営」とは、「はたらく個人の力を最大化させ、社会の力に変えていくために、企業が経営戦略、事業戦略、人材戦略をダイナミックに連携させた新人材戦略の策定と実施を通じて、キャリアや仕事を主体的に捉え、自律・自走しながら周囲と共創する人材(=キャリアオーナーシップ人材)を増やし活かすことで、個人と組織が対等な新たな関係性を構築・再構築し、個人と組織の持続的な成長を共に実現していく経営」を意味します。

「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」の参画企業が、「キャリアオーナーシップ人材を活用し、人的資本を最大化することで、企業の持続的な成長を生み出していくには、どうしていくべきか?」という問いについて、各社の経営戦略、事業戦略、人事戦略を相互に共有しながらオープンに議論した内容を、実践の現場から見えつつある兆しをもとに、人的資本を最大化する実践論として体系化した概念で、2022年3月に「キャリアオーナーシップ経営 3つの視点」、2023年3月に「キャリアオーナーシップ経営による6つの変革領域」を発表しています。

※「キャリアオーナーシップ」とは

「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」報告書(経済産業省、2018年)では、キャリアオーナーシップについて「個人一人ひとりが『自らのキャリアはどうありたいか、如何に自己実現したいか』を意識し、納得のいくキャリアを築くための行動をとっていくこと」と説明されています。

また、「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書~ 人材版伊藤レポート ~」(経済産業省、2020年)では、これからの個人と企業の関係性について、「企業は、画一的なキャリアパスを用意するのではなく、多様な働き方を可能にするとともに、働き手の自律的なキャリア形成、スキルアップ・スキルシフトを後押しすることが求められる」と指摘するとともに「個人は、キャリアを企業に委ねるのではなく、キャリアオーナーシップを持ち、自らの主体的な意思で働く企業を選択することが求められる」と報告されています。