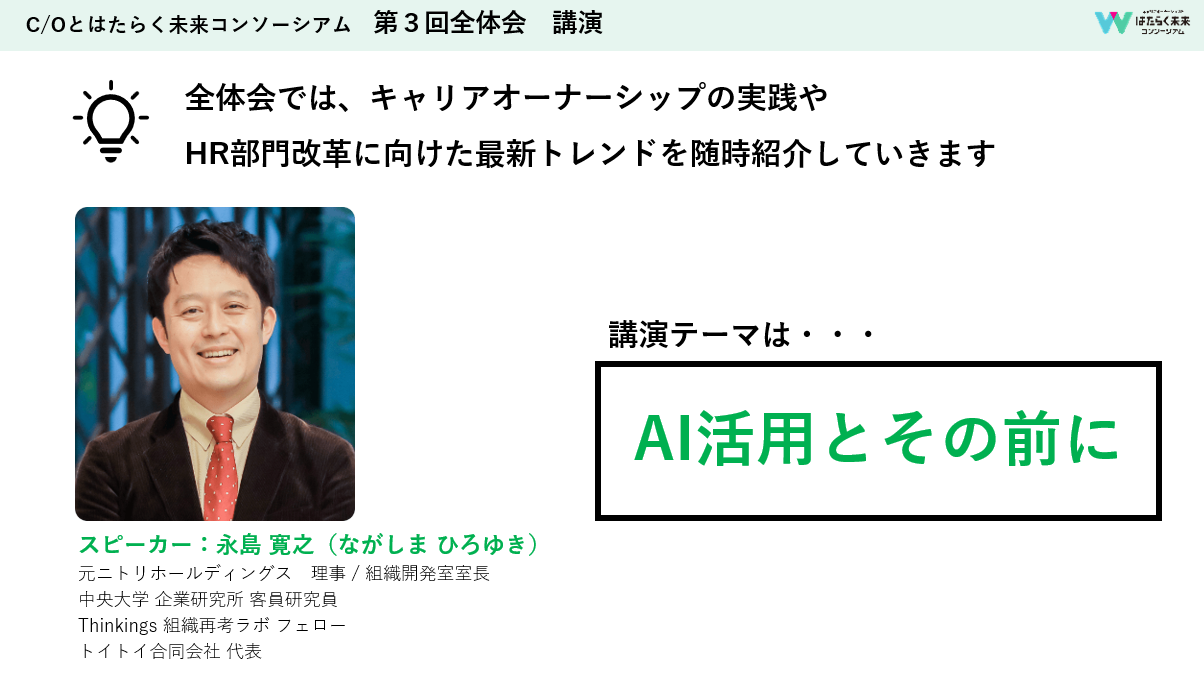

世界最大級のカンファレンスで起きた地殻変動

トイトイ合同会社 永島 寛之(以下、永島):

こんにちは、現在、ラスベガスにてHR Techカンファレンスに参加しています。まだ到着して数時間のため、今回は2025年5月にワシントンD.C.で開催された、人材開発分野の国際会議「ATD」での経験を共有したいと思います。

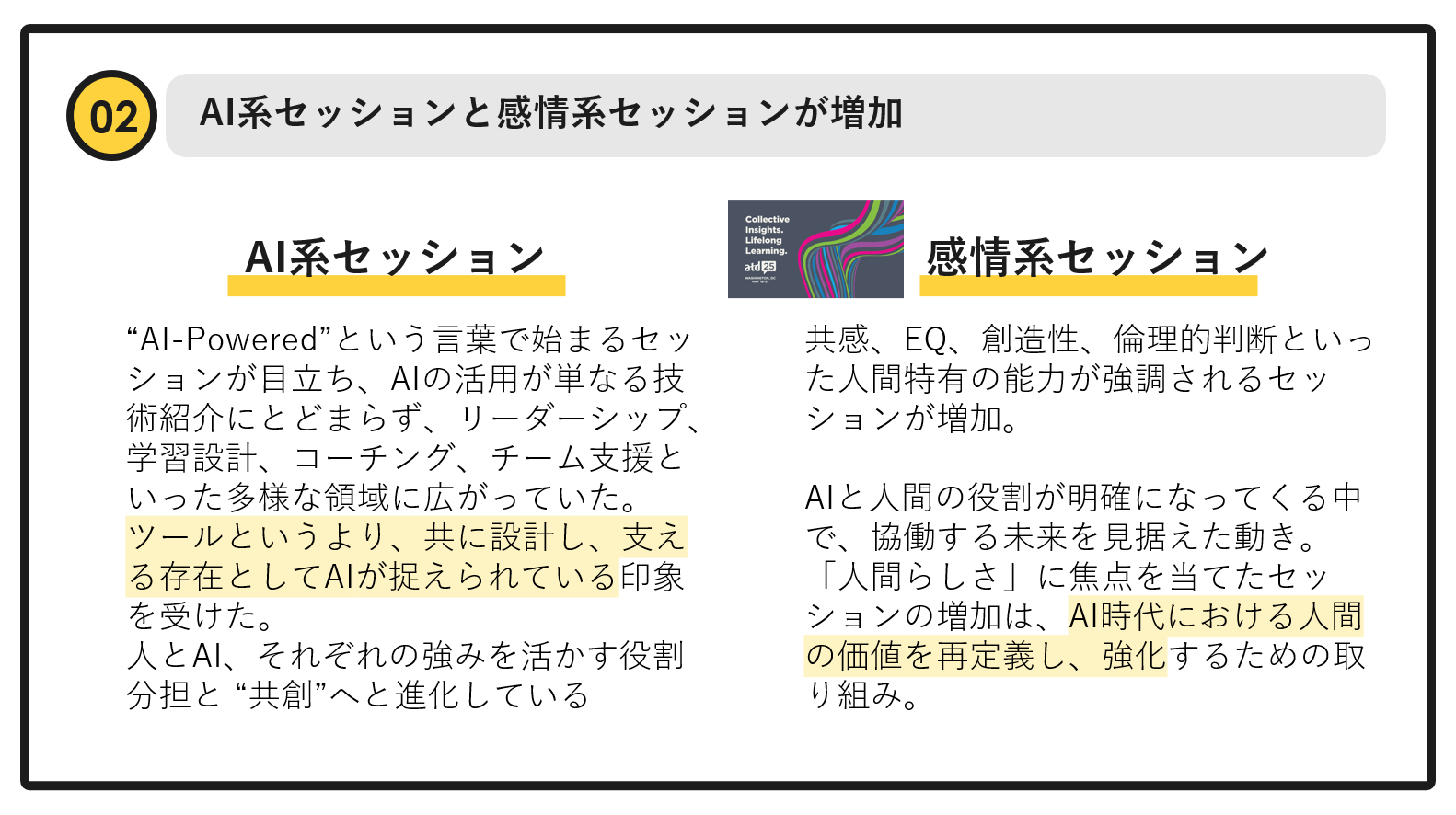

ATDは、世界中から人事や人材開発の専門家が集まる世界最大級の会議であり、約300ものセッションが繰り広げられます。もともとATDは、ラーニング(学習)について研究する場であり、AIに関するテーマは非常に少なかったのです。しかし、今年からAI関連のセッションが50以上も増え、古くから知る参加者からは『ATDも変わったね』という声が上がるほどでした。

特に面白かったのが、「人間の価値って何だろう」という部分で、AIが発達すればするほど、逆に人間がもつ価値について、ストーリーテリングやフィードバックなど、感情系のセッションに人が集まっていたところです。アメリカ人もフィードバックは苦手なようで、きちんと勉強して実践しているようです。

AIの進化が問い直す「人間の価値」

永島:

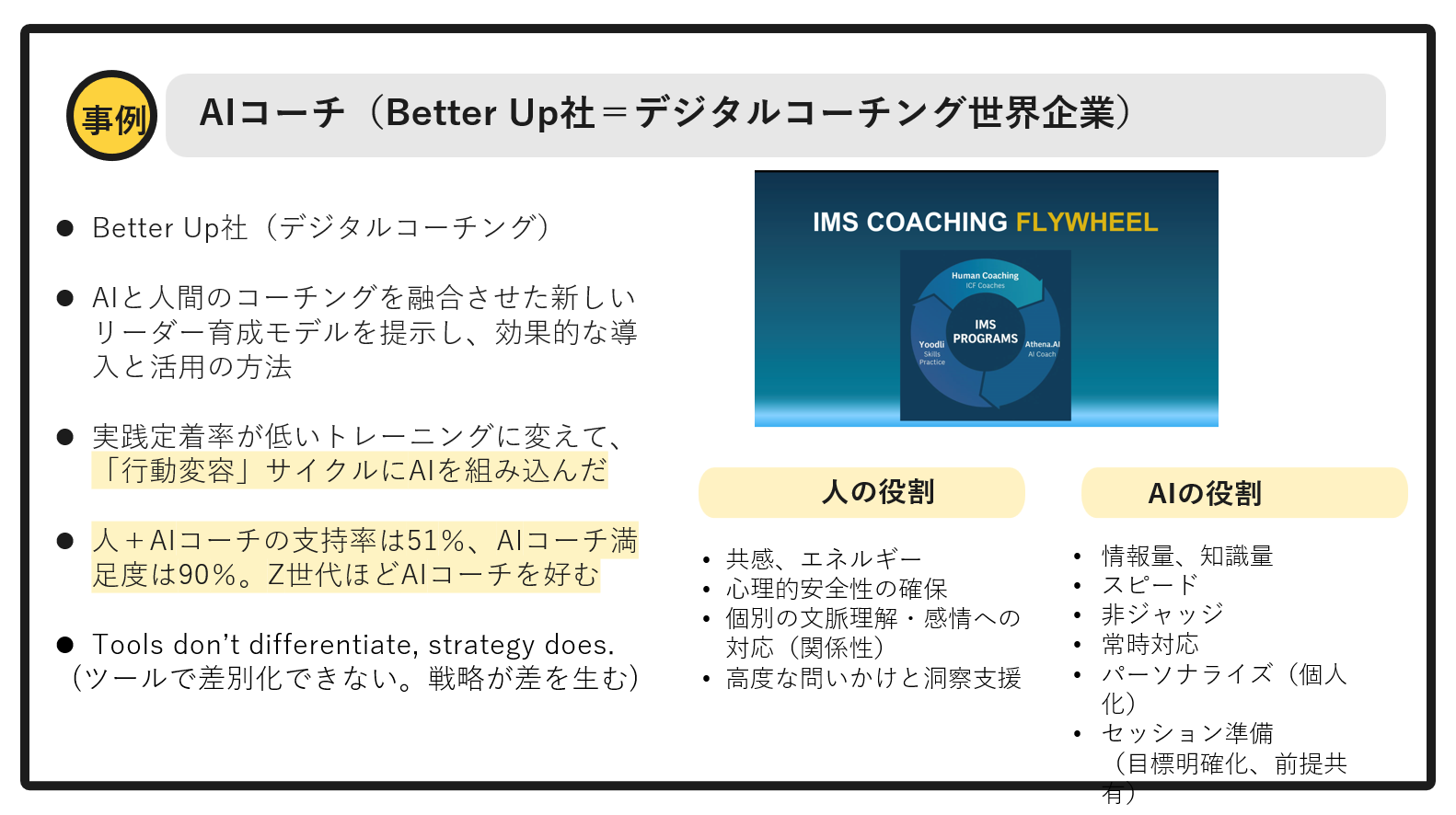

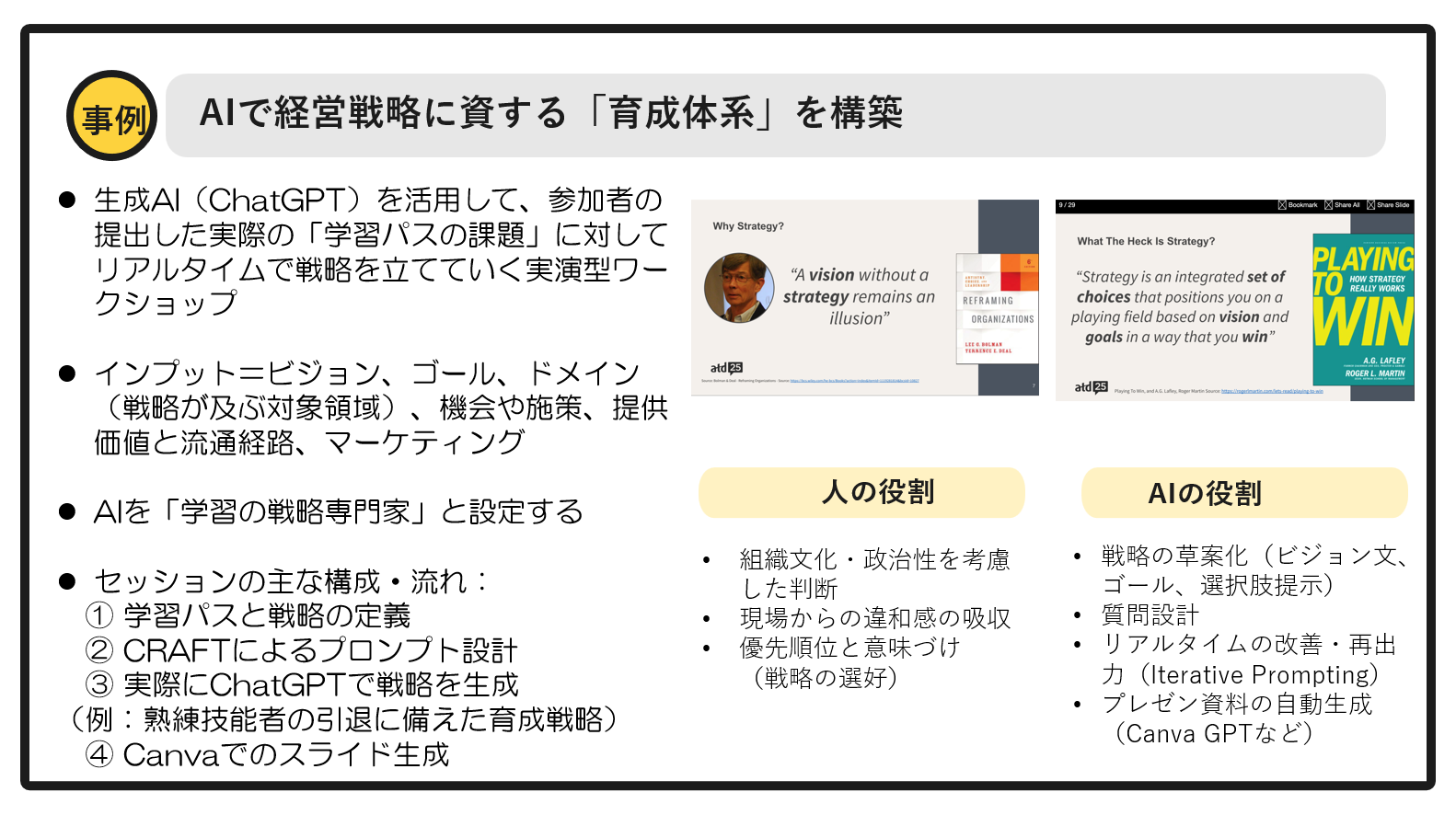

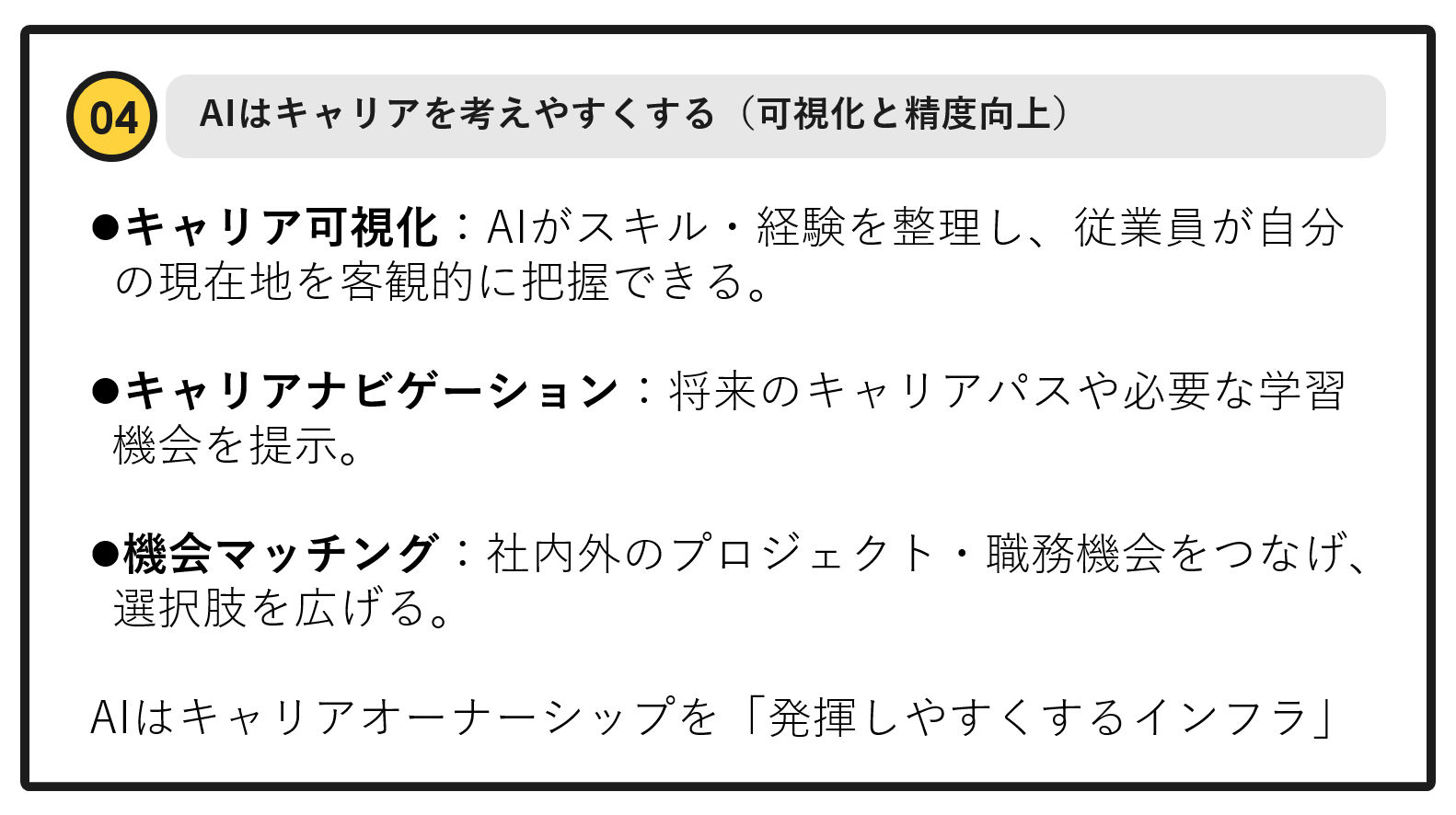

具体的な活用事例として、コーチングサービスを提供するベターアップ社の取り組みを紹介します。ベターアップ社では「AIコーチ」を導入しています。たとえば、AIへ企業のビジョンや事業ドメイン、現在の人材データを入力すると、今後育成すべき人材ポートフォリオや個人の学習パスが生成される。今までですと情報量や分析が膨大すぎて、人の手では難しかったんですよね。

実際に学習パスが目の前で精巧に作られていく様子を見て、AIが人間の思考を補助するツールとして非常に有効だと感じました。

興味深いのが、利用者への調査では、AIコーチだけを希望する声は10%、人間のコーチだけを希望する声も10%に留まりました。対して、約半数が「人とAIのセットが良い」と回答したんです。

AIにキャリアを出されても「やらされ感」が出てしまう。そこに対して、キャリアを実現する意味を伝えていくということは、すごく大事だと。

キャリアオーナーシップ推進を阻む壁と「2つの追い風」

永島:

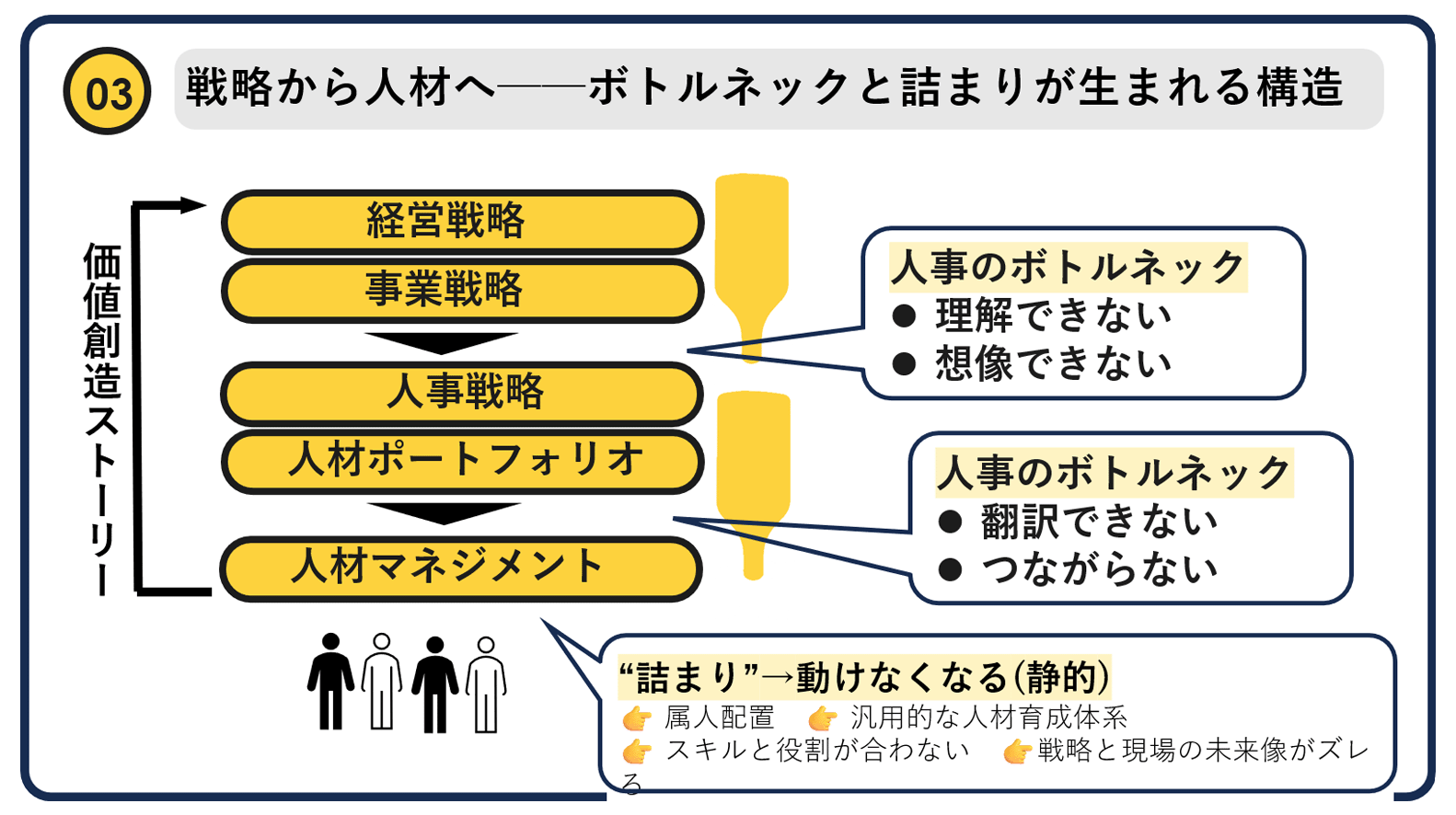

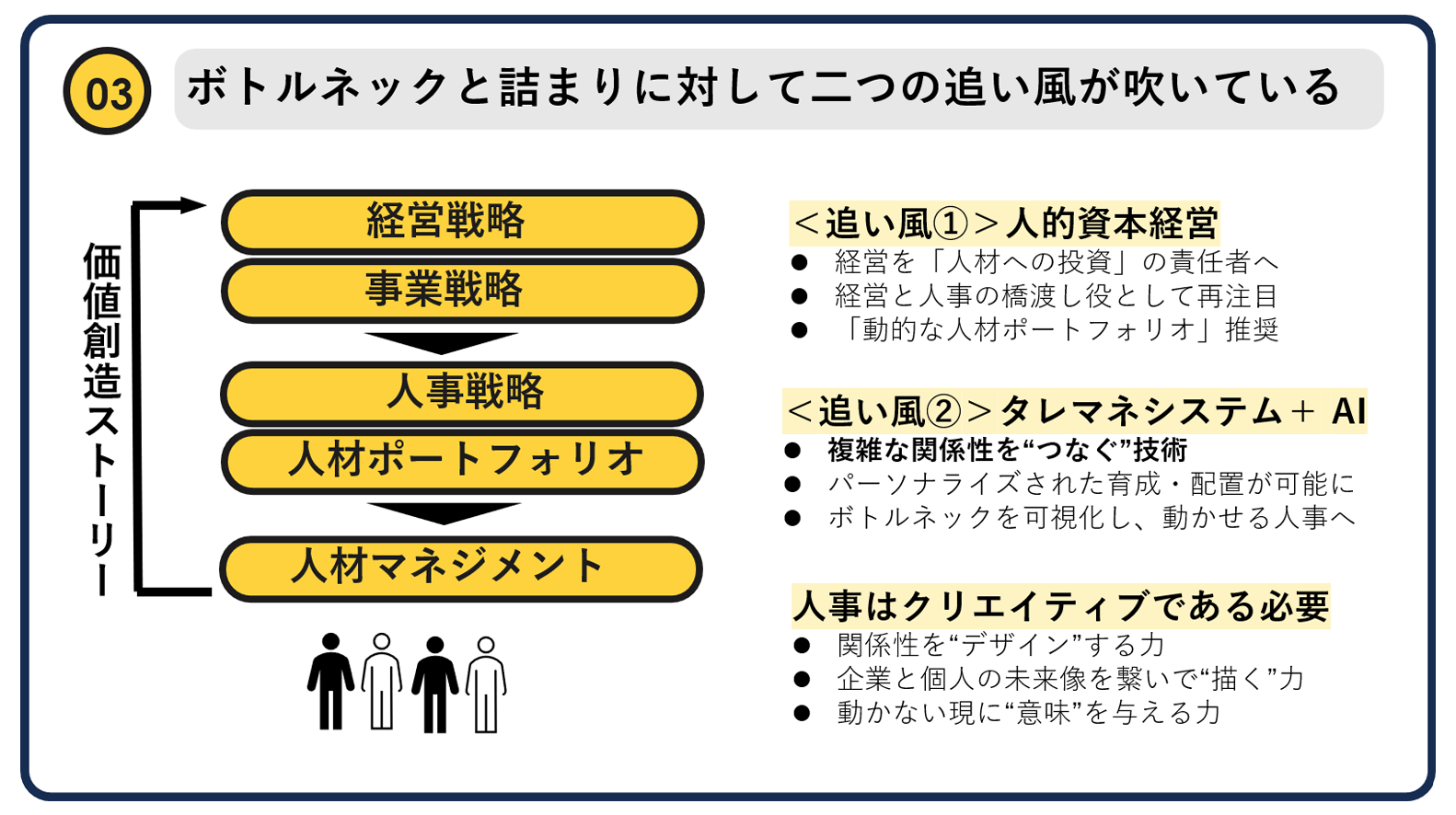

キャリアオーナーシップの推進には、構造的なボトルネックが存在します。一つは、経営戦略や事業戦略が、人事戦略にまで具体的に落とし込まれていないこと。あるいは、人事が経営・事業戦略を十分に理解できていないという「戦略の断絶」です。

もう一つは、戦略を個々の社員が「自分ごと」として捉え、行動に移せるような「翻訳」が不足している点です。戦略で「こうしていきたい、こういう人を育てたい、こういうふうになってほしい」を、ただ伝えるのではなくて、動く気になるように伝えることが必要なのですが、多忙な人事が制度設計に追われ、社員一人ひとりへの丁寧なコミュニケーションまで手が回らない。その現実が、キャリア施策を形骸化させています。

しかし、この停滞した状況を打破する「2つの追い風」が吹いています。

- 人的資本経営の潮流:伊藤邦雄先生によって、これまで人事のアジェンダだった人材投資が、『経営のアジェンダ』であると明確に位置づけられた。これにより、人事は経営と一体となって人材育成に取り組むという大義名分を得た。

- AIの進化:社員一人ひとりに寄り添い、個別のキャリアを考えていくのは、人手だけでは限界があった。

AIがこの部分をサポートすることで、より多くの社員に目を向けることが可能になり、一橋大名誉教授の守島 基博先生がおっしゃる「全員戦力化」を実現するための強力な武器となった。

人事の仕事は、よりクリエイティブな領域へ

永島:

この2つの追い風は、人事担当者の役割を大きく変える可能性を秘めています。データ分析やシナリオ作成といった作業をAIに任せることで、人間は本来やりたかったはずの、より本質的でクリエイティブな仕事に集中できるようになるのです。

関係性をデザインしたり、個人の力を伸ばしたり、キャリアについて深く対話したり。これまではやりたくても、実装する余裕がなかった業務にこそ、これからの人事にとって価値があります。

AIと人的資本経営という追い風を活かし、経営と社員をつなぎ、個人の成長と組織の成長を同期させていく。まさにキャリアオーナーシップを経営に実装していくための環境が整いつつあります。

AIが得意な領域とは、膨大なデータを構造化し、客観的なシナリオやパターンを複数作成することです。そして、人間が得意な領域とは、AIが作成したシナリオに意味を付け、関係性を構築し、個人の内省を促す「問い」を立てることです。

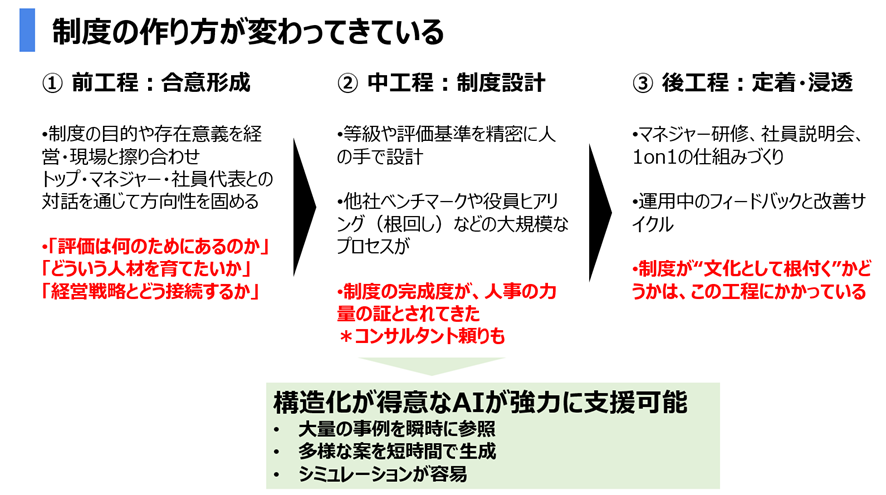

評価制度も、本来は『今年1年、あなたはこの問いを解けますか?』という会社からの問いかけであるはずです。しかし、多くの現場ではその「問い」がないまま評価が形骸化しているのが実情です。評価制度云々の前に、評価制度が運用されているのか、という問題があります。

キャリアオーナーシップの土台となる評価と対話

永島:

キャリアオーナーシップの真ん中にあるのは、適切な目標設定と、それに対する頻繁なフィードバックです。半期に一度ではなく、せめて月1回程度の対話があることが前提だと考えています。

キャリアオーナーシップは、決して個人の内省だけで生まれるものではありません。上司や同僚といった、周りとの関係性の中で対話を重ねる中で見えてくるものです。AIはキャリアにおけるインフラなのですね。キャリアパスのパターンを作ったり、分析したりしてくれる。だからこそ、人はキャリアのオーナーとして、上司や仲間と一緒に作るものだ、という意識が必要となります。

未来を切り開く力としてキャリアオーナーシップがある。そのシナリオをAIが提案し、人が意味付けしていければ、今までボトルネックになっていたところを、前に進めていけるのではないでしょうか。AIは1あるものを1.5倍、2倍にするもので、もとがゼロならキャリアを育てられません。その点、アメリカはAIを活用し、関係性資本を作ろうとしていると感じます。

また、日本企業では合意形成が不足しているのがネックに感じます。経営層や組合としか合意形成せず、人事評価制度を変えようとする。現場の社員の合意が得られていないにもかかわらず、です。「こういう人が成長すると、事業が伸びる」と合意する、前工程が飛ばされがちです。そうして私自身が苦労した経験もあります。

制度ができてから、合意形成をやろうとする。そうなると、非常に浸透が難しいのですよね。AIがあれば、その制度設計が内製できる可能性がある。今までは設計にお金と時間を投下していたのが、AIで工数を削減できます。そのぶんできた時間を、合意形成に使える。中小企業ではすでに、合意形成や運用に時間を割ける事例が出ています。

人事としては、すごくいい時代が来るんだなと、AIで感じているところです。

クロストーク:キャリアオーナーシップ×AIの可能性

セッション後半は、モデレーターのタナケン先生が加わり、日本の文脈におけるAIとキャリアオーナーシップの未来について、さらに議論を深めました。

タナケン先生:

永島さんのお話、非常に勉強になりました。日本の現状に目を向けると、HRテックはfreeeさんやSmartHRさんのような「労務管理」の領域から大きく発展してきました。勤怠時間の管理や、健康経営の方向ですね。

本来、キャリアパスの提案など、AIによって一気通貫のキャリア開発ができればいいのですが、現状は細分化した労務部分にばかり使われている側面がありますよね。

永島:

おっしゃる通り、これまでは労働量を減らす「働き方改革」が主でしたが、その結果、分子である付加価値を増やす活動がおざなりになってしまった面は否めません。

ようやくAIの登場で、タレントマネジメントなどを通じて付加価値を増やす、本来テクノロジーが担うべき役割にシフトできると考えています。

ただ、労務系で成長した企業が、全く異なる思想を持つキャリア開発系にすぐに進出するのは難しいでしょう。ですから、一度は別々の領域で進化し、その後でAPI連携などでつながっていく、という流れが現実的かもしれません。

タナケン先生:

新規事業でやるのか、プラットフォームのアドオンでやっていくのか、ですよね。そもそも、人事部所属なのか、人材開発部所属なのかで、大手企業だと分かれてしまう。発注においても、予算の所属でもめてしまう。そんなことをやっていたら、AIの可能性を狭めてしまうわけですね。今後は、社員ファーストなテクノロジーが今後求められていくはずです。PERSOL MIRAIZさんのようなサービスも、そちらに近づいていくのかな。

組織のサイロ化を防ぐ「バウンダリースパナー」という存在

タナケン先生:

もう一つの論点として、ジョブ型雇用の進展があります。ジョブ型雇用では専門性が高まる一方で、組織が部署ごとに分断される「サイロ化」が進むという副作用が懸念されています。アメリカなどでは、このサイロ化を防ぎ、組織の壁を越えて知見や人材をつなぐ「バウンダリースパナー」という役割が注目されていますよね。

永島:

かつての日本企業はジェネラルな働き方の中で、社員が自然とこの役割を担っていましたが、ジョブ型への移行が進む中で、意図的にこの機能を設計する必要が出てくるかもしれません。

まさに、我々の言葉で言えば「越境」ですね。特定の部門に閉じるのではなく、組織全体で価値を創出するために、部門間をつなぐ仕組みや人材が不可欠になるという議論は、アメリカでも活発になっています 。

タナケン先生:

スキルベースドとか、ジョブ型に行くと、組織のサイロ化が進むから、タコ壺化が生まれますね。そうすると、つなぎ役が求められる。日本ではジェネラリストとしての働き方で、全員がバウンダリースパナー(つなぎ役)をやっていた。それが今後、薄れていくならどうつなげていくかが議論の対象となりますね。

AIに何をどう読ませるか?質の高いデータ活用の模索

タナケン先生:

次に、AIを活用する上で避けて通れないのが、「何を、どのように読ませるか」というデータの質の問題です。

私自身、ChatGPTに自分の過去の著作をすべて読み込ませて、市場トレンドと掛け合わせることで、「次なるイシューは何なのか」と問いかけて、新たな研究テーマの示唆を得る使い方をしています。

企業においても、メルカリさんやソフトバンクさんなどでは、会議の参加者やアウトプット、勤務時間といった多様なデータをAIに読み込ませ、生産性向上につなげる試みが始まっています。読ませることができるデータは何でも読ませて、AIに分析させている。永島さんが「これまで人事ができなかった膨大なデータを捌けるようにする」のを踏まえ、AIにはどんな活用法があると思いますか?

永島:

今はまだ、多くの企業でAIは使えていないんですよ。データを判断して、人に向いている部署を提案する、といったところまでは、まだたどり着けていない。その上で、私が注目しているのが1on1の音声データです。

しかし、マネージャーごとに話す内容がバラバラでは、AIは有効な分析ができない。そこで、「1on1のプロンプト化」、つまり、キャリアや目標設定について話す際の基本的な問いかけをフォーマット化し、全社で共有することが重要だと考えています。そして、きっちりした音声データを残しておく。

「このデータとこのデータを掛け合わせたら、きっとこういうものが出てくるから、このデータを保管しよう」というところまで、メルカリのCHROである宮川さんはお話しされていると思いますね。私の知る限りでは、カルビーさんもそうです。個社でデータの掛け合わせを考えていくことが、付加価値になっていくのではないでしょうか。

タナケン先生:

それは非常に重要な視点です。たとえば、世界陸上で100m走の速度を上げたければ、やるべきトレーニングの土台は同じですよね。1on1においても同じで、土台は同じになるべきです。

今、多くの企業で、1on1がマネージャーへの「丸投げ」になり、雑談で終わってしまっていますね。自分たちがメンバーの時には1on1を受けてないのに、マネージャーになったら、急に1on1を30分任されて、これを10人分やらなきゃいけないとなると、何を聞いたらいいかわからない。だから雑談になってしまうし、管理職も疲れてしまいます。

それを、標準化されたプロンプトで能力開発の土台を作り、その上で人間が個別の状況に合わせて寄り添う。このハイブリッドな形が、形骸化を防ぎ、行動変容につながる1on1ができるのではないでしょうか。

キャリアドック2.0 静的から動的なキャリア支援へ

タナケン先生:

2016年に厚生労働省が提唱した「キャリアドック」は、定期的な研修や面談を通じてキャリアの健康診断を行うという画期的な考え方でした。しかし、当時はテクノロジーの限界もあり、1on1、年に一度の診断など、どうしても静的なアプローチになりがちでした。

しかし、AIを使えば、日々の業務データや1on1の対話から、個人の状態変化をリアルタイムかつ動的に捉えることが可能になります。これは「キャリアドック2.0」あるいは「3.0」と呼ぶべき進化です。

われわれは、コンソーシアムの中で「見える、増やす、つなぐ」のモデリングをやってきましたよね。この「つなぐ」には、先ほどのバウンダリースパナーの話も連続する。その「つなぐ」を強化するためにも、キャリアオーナーシップAIにしたいですよね。従来型のキャリアドックにはできなかったことを、AIで実現したい。

ただね、アンケート疲れ、データ疲れの課題はあります。「また、人事部のメンバーがなんか新しいことをして、アンケートURLが投げられて、それに解答しなきゃいけないの?」と。さらに、生成AIに広告が入ってくるのではないか、という予想もあります。たとえば、キャリア開発のためにすべきことはプロティアンキャリアだ、という回答を、AIの生成結果に広告として差しはさめてしまうかもしれない。その疑念もありますよね。

キャリアオーナーシップAIが拓く未来

さて、永島さんにとって、キャリアオーナーシップとAIが行くべき地平なすべきアリーナっていうのはどこでしょうか?

永島:

人材のポートフォリオというか、経営として、どういう人材が必要なのかっていうのを明確にする、これはAIでできるはずですよね。ただ、そのためには「やっぱり経営成果とは何か、成果を出せる人はどんな人か」の定義が合意できていないといけませんよね。

これができれば「人事がやったことは、これだけの経営成果につながりました」と、経営陣に対して明確な言葉で語れるようになります。合意形成したうえで「ゴールに対して何%いっているのか」が分かるようになるのが、未来図かと思います。

タナケン先生:

このコンソーシアムでも、AIに特化した分科会がありますよね。AI抜きのキャリアオーナーシップはもうありえない。いかに効果的に、変化を促すためにAIを活用していくのか。これが大事です。

永島:

『アフターAI』よりも、『ビフォーAI』で何をしてきたかが、ここ数年で問われることになるはずです。AIという強力なツールを活用するうえで、それを最大限に活かせるだけの土台(データ、制度、そして文化)を、私たちが準備せねばなりません。

人事って、みんなの成長を願っているし、その成長が成果につながってほしいと思って頑張って仕事をしてきた。そして、やっとそれが実現できる図が見えてきた。

タナケン先生:

ありがとうございます。ラスベガスから、キャリアオーナーシップの夜明け前の状況を教えていただきました。また、ラスベガスで学ばれたことをぜひ教えてください。

おわりに

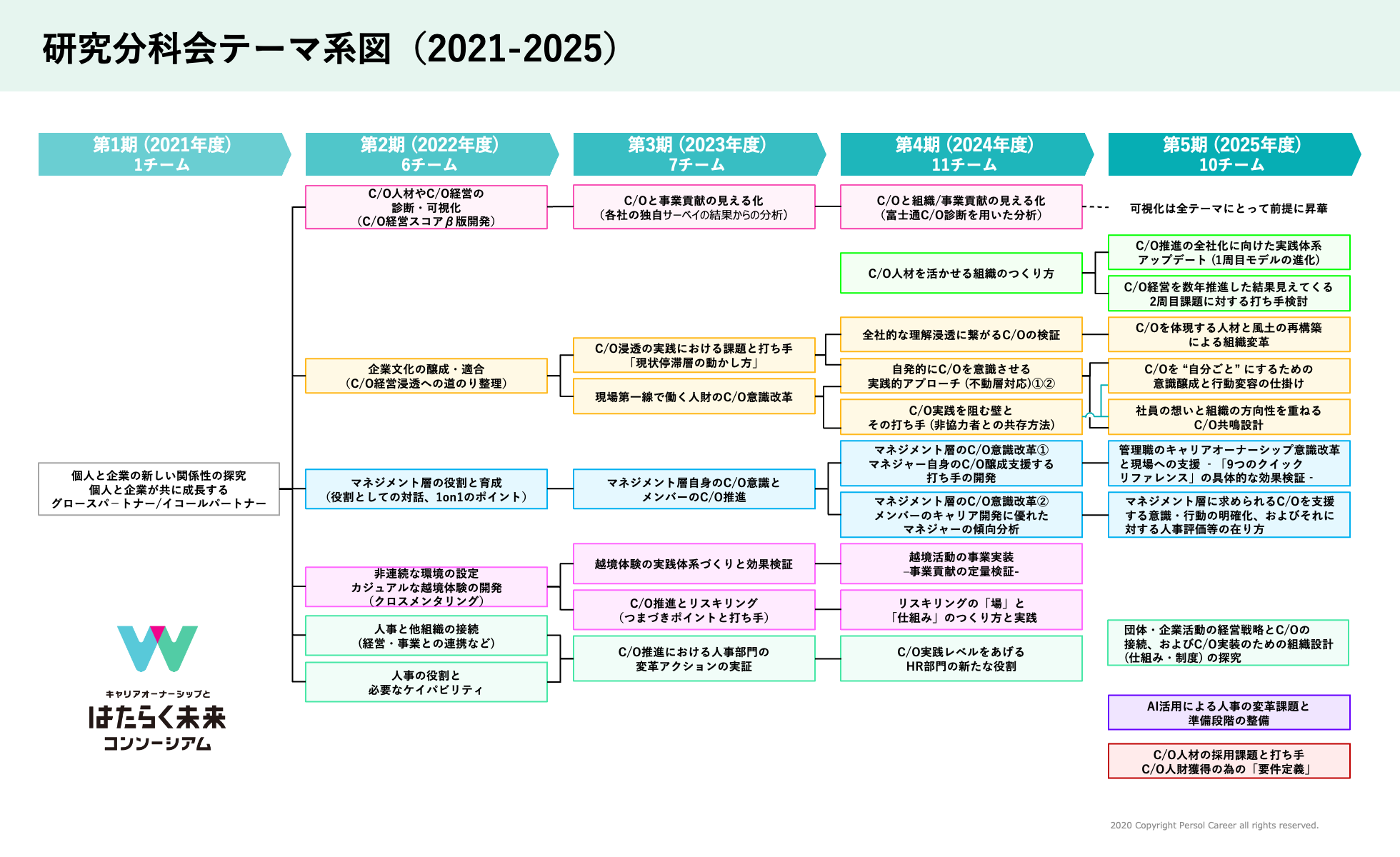

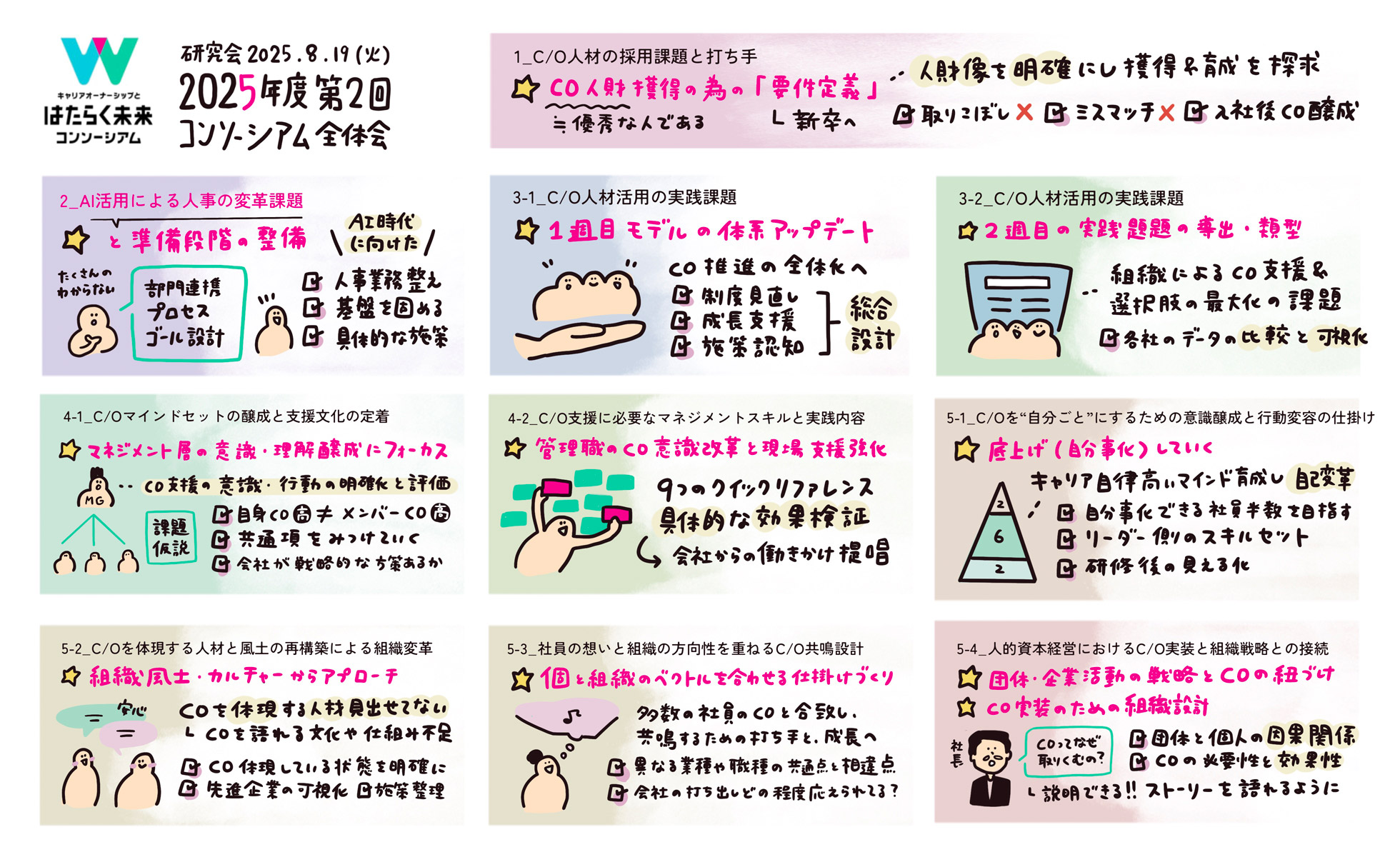

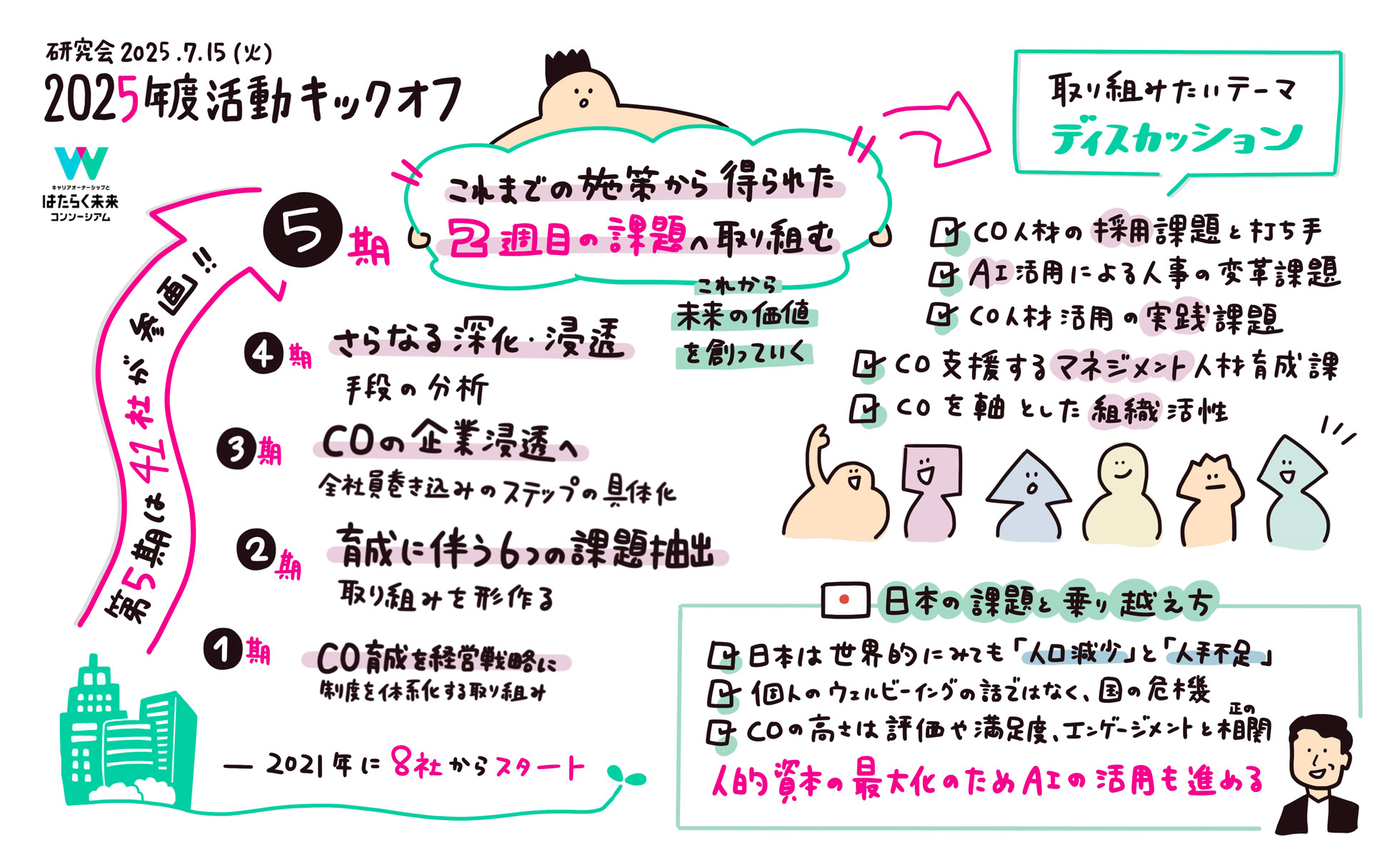

このセッションののち、10の分科会に分かれたディスカッションがスタートしました。議論の途中経過については、12月に発表していただく予定です。

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛・藤本 亜美(コンソーシアム事務局 パーソルキャリア株式会社)

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)