4つの分科会による活動振り返りの発表

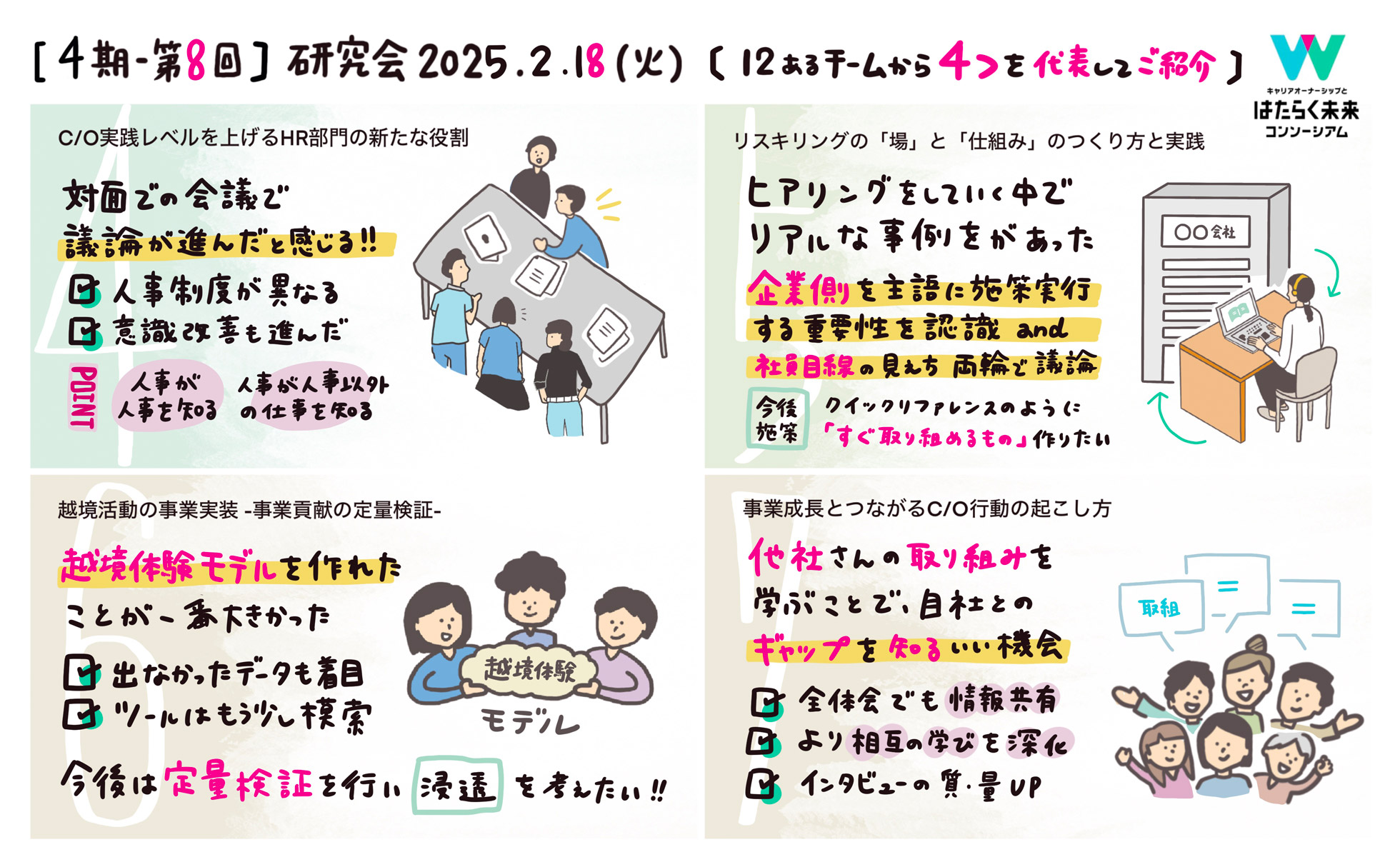

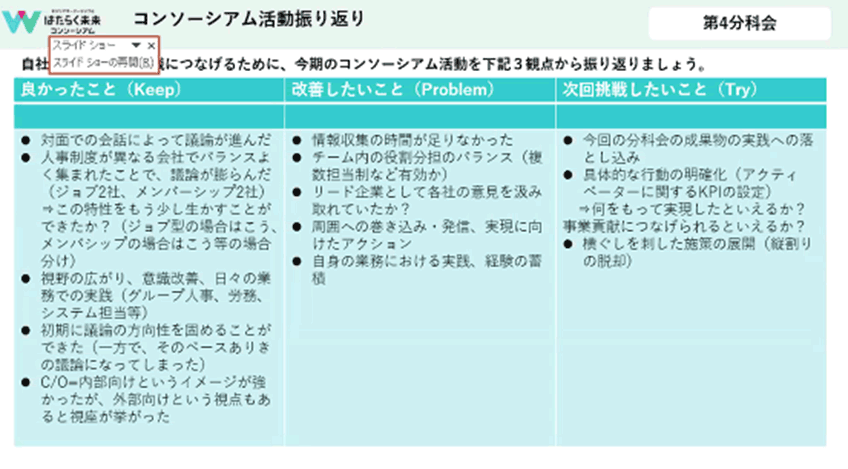

第4分科会 キャリアオーナーシップ実践レベルをあげる

HR部門の新たな役割

私たちは、対面での会話で議論が進んだと感じています。人事制度が異なる会社でバランスよく集まれたことにより、議論が膨らみました。参画企業同士の意識改善も進んだと思います。

私たちが普段、異動調整などの日常業務に追われてできていなかった、「人事が人事を知る」「人事が人事以外の仕事を知る」といったことができたと思います。これにより、社員のキャリアオーナーシップを考えながら、異動を決めていくといった支援ができればと考えるようになりました。

一方、具体的な策を出し切れなかった面があり、KPIの設定などできることがあればと考えていました。そこで、今後はより案を具体化し、縦割りをなくした施策を打っていきたいと議論しました。

タナケン先生のコメント

もうみなさんは、バックオフィスのメンバーではありません。グロースユニットとしての人事です。マーケ、広報、経営層を巻き込み、伝えていく必要があります。

単発のプロジェクトでは巻き込めないので、長期的な戦略を設計し「2025年の〇月までに〇〇を達成する」といった絵を創るべきでしょう。自然なキャリアオーナーシップの浸透は不可能です。意識的に何をやっていくのかを考えていきましょう。

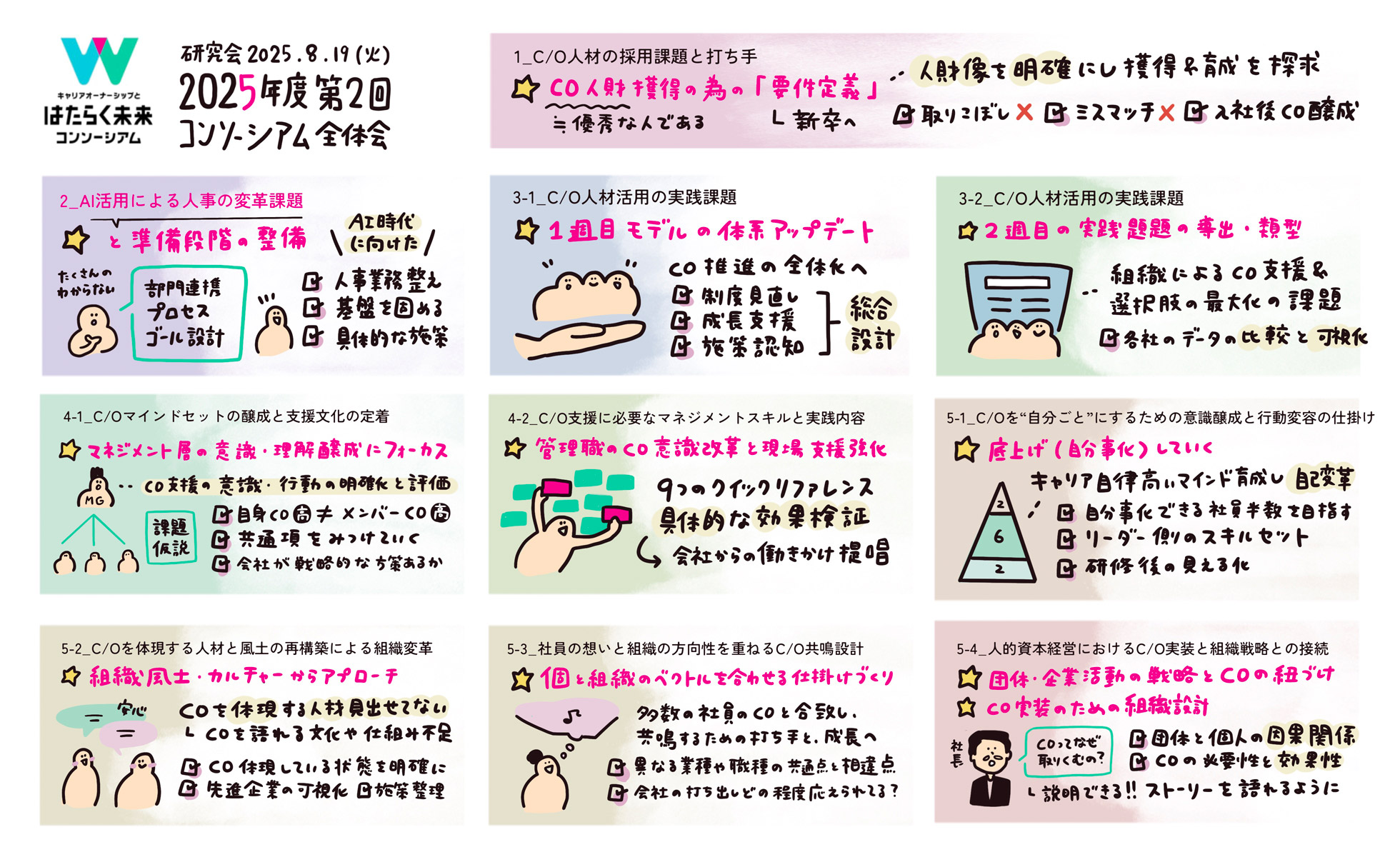

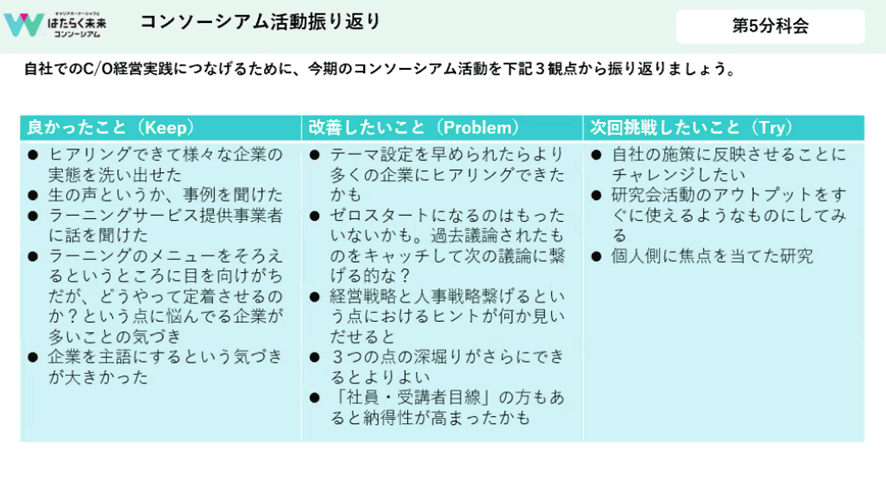

第5分科会 リスキリングの「場」と「仕組み」のつくり方と実践

私たちは、リスキリングに関する企業の実態をヒアリングしていく中で、リアルな話を聞けたからこその事例があったと思います。テーマ設定や議論のスコープを狭めていくうえで、「企業側を主語に施策を実行する重要性を認識しつつ、社員目線ではどう見えるのか」という両輪で議論できたかと思います。

今後反映させたい施策としては、クイックリファレンスのように「すぐ取り組めるもの」を自社でも作っていきたいという話になりました。

タナケン先生のコメント

この分科会も頑張りましたね。新規施策を導入するのもいいのですが、スクラップ&ビルドを考えてみてほしいです。新しい施策を増やす一方では、キャリアオーナーシップは浸透しません。その代わりに何を破壊するかを考えてください。シュンペーターの「創造的破壊」のとおり、新しい価値を創造するためには、既存のプロセスを破壊する必要があります。

事業とは選択と集中です。資本をどこに集中投下するか考えてみましょう。たとえば、若手・中堅・シニアのうち、優先順位をどこにするのか、そして何を優先的に投下するかを考えてみてください。

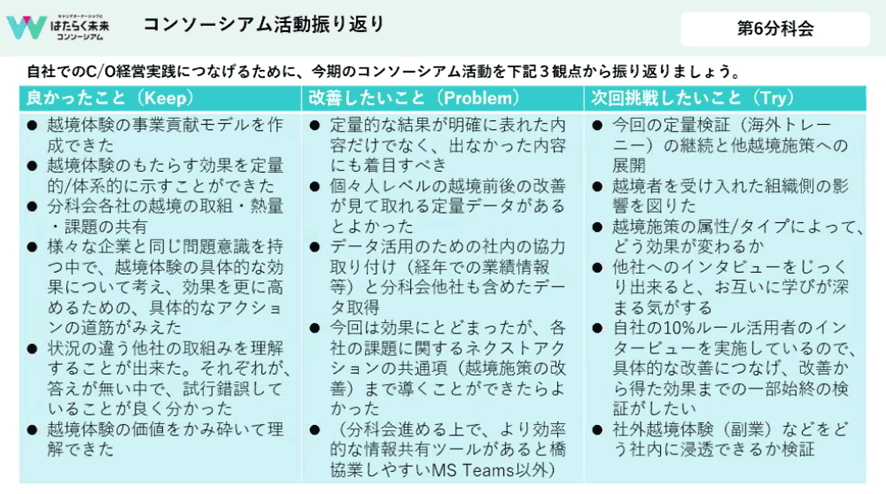

第6分科会 越境活動の事業実装 -事業貢献の定量検証-

生のインタビューをもとに、越境体験のモデルを作れたことが一番大きかったです。個人レベルの越境体験前後の改善というデータが取れなかったことや、データが「出なかった」部分にも着目したいです。また、足元の改善点としては参画企業によって使えるツールに違いがあり、情報セキュリティ上どの会社でも使えるツールを模索すべきでした。

今後は越境の定量検証を行い、社外越境体験を広めるための施策や、越境体験をどう浸透させられるかを考えたいと思います。

タナケン先生のコメント

越境体験がなければ、社員のキャリアは停滞すると明らかになっていますね。そこで、「越境がなかったら、組織はどうなるか?」の比較を出せるとよいですね。まだ、越境経験者の数が少ないので、それだと「越境した方が損」だと思われてしまう。それよりも、「50代になったら越境する」といったルールがあってもいいですよね。

特に、若手に越境体験をしてもらおうとすると、経営層は転職を警戒してしまう。再雇用を含めた今後のキャリアを考えてもらうための越境として、経営者へも話を通せるとよいですね。

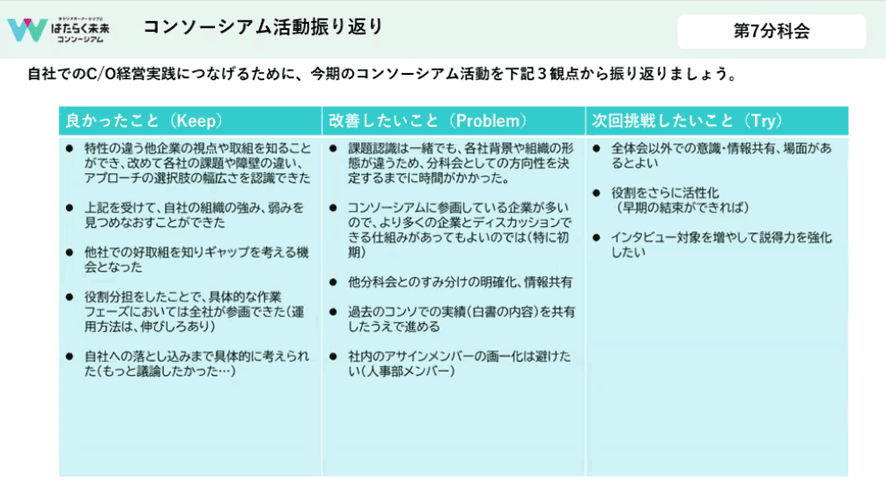

第7分科会 事業成長とつながるキャリアオーナーシップ行動の

起こし方

今回、他社さんの良い取り組みを学ぶことで、自社とのギャップを知るいい機会になりました。逆に反省点は、前半で議論のかじ取りに悩んだ面もあり、後半に怒涛のインタビューが入ってしまったことです。今後はよりスケジュールを前倒しできれば学びを反映しやすくなると思います。

この先は、全体会以外でも情報を共有することで、より相互の学びを深化させたいです。また、インタビューの質・量を増やしていければと思います。

タナケン先生のコメント

ありがとうございます。こういう取り組みが、新卒・キャリア採用にとっても大きなインパクトを起こしますよね。応募者も自分のキャリアを壊される会社には行きたくないわけですから。ですから、IR情報へ経営陣と人事がどう対話して、双方の持続的成長のためにキャリアオーナーシップ育成を支援しているかを掲載できるとよいですね。

タナケン先生からの総括

タナケン先生:

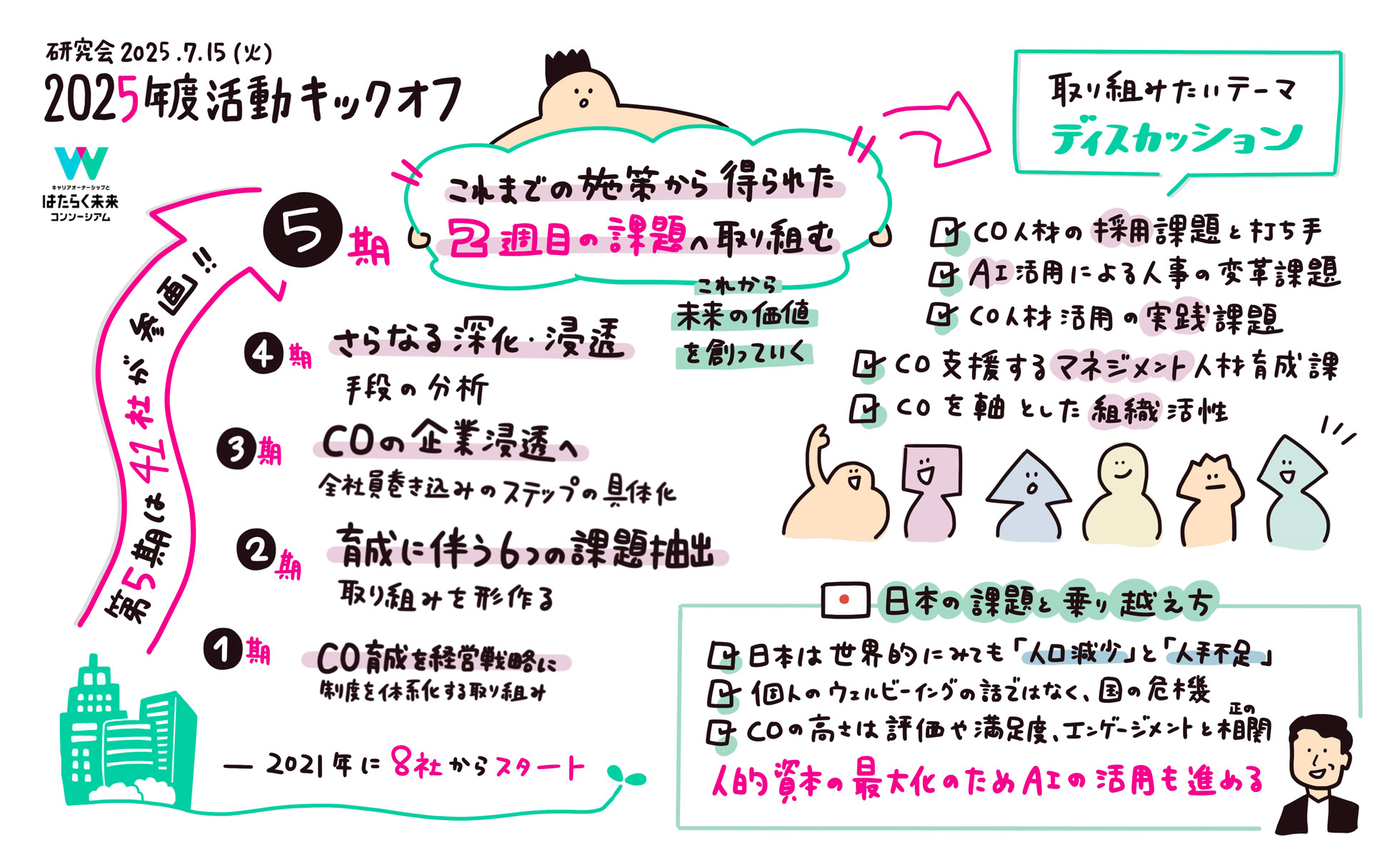

あっという間の1年でしたね。途中のプレゼンにもありましたが、みなさん自身が越境体験をしていただいたものと思います。過去最大規模の全体会を実施しましたが、毎回100人を超える中、全員が顔を合わせて、各社の取り組みを知ることは難しかったかもしれません。しかし、今後の流れを汲んで各社の施策を打っていただきたいと思います。

みなさまのこれからの取り組みは、本コンソーシアムに参加されなかった企業さんへも変化を起こしていきます。白書をご覧いただいて各分科会の成果を活用して、その進捗を経営陣に伝え、その反応を持って帰る会が開催できれば素晴らしいと思います。

みなさんがまずはここから3月以降に取り組んでいく計画を練っていただき、ぜひフロントの人事として活躍してください。人の成長なくして、企業の成長はありません。人事は人的資本を通じ、企業経営に携わっていますので、これから経営への参画をお願いします。ありがとうございました。

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛(キャリアオーナーシップ リビングラボ)

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)