各分科会のプレゼンテーション

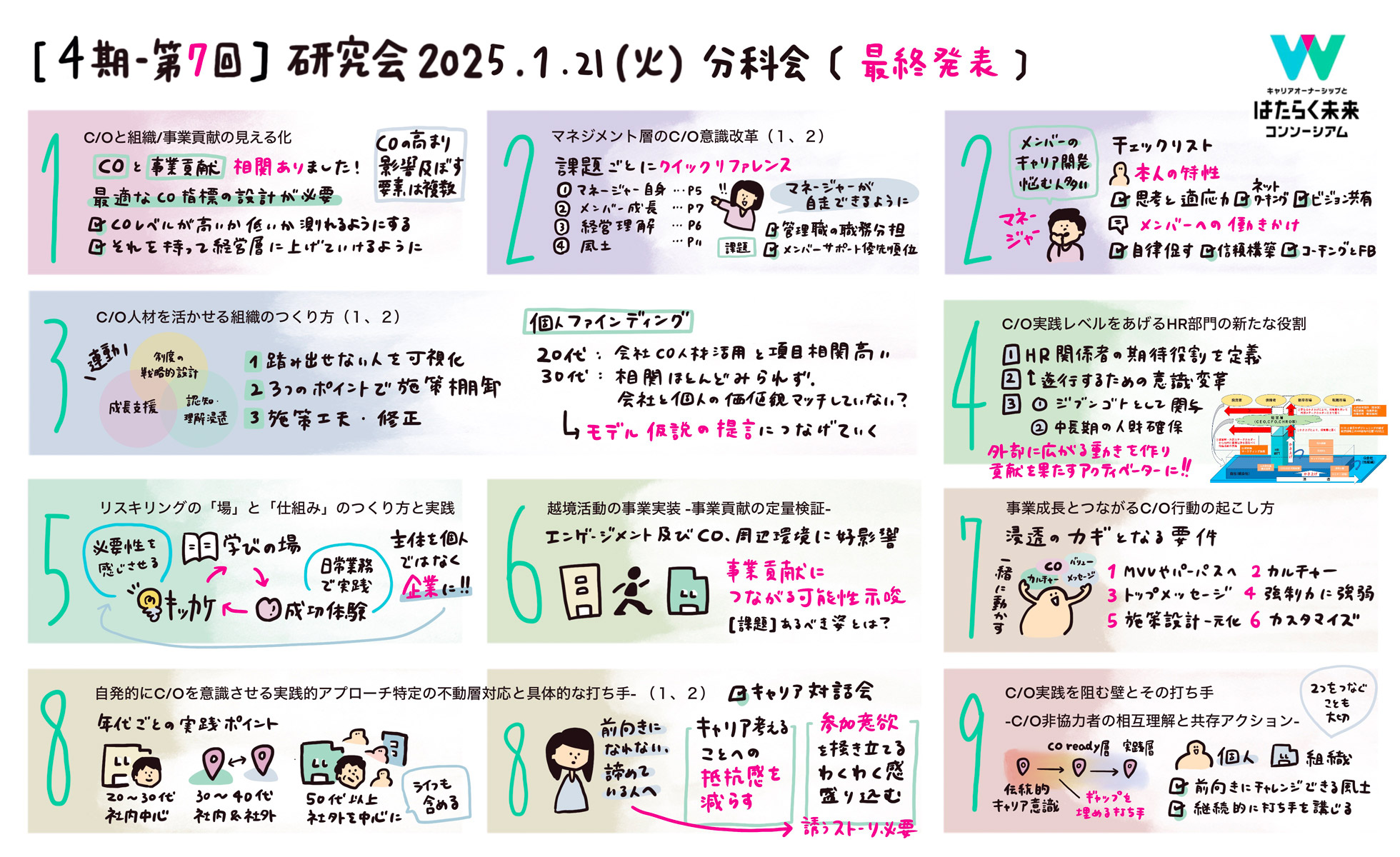

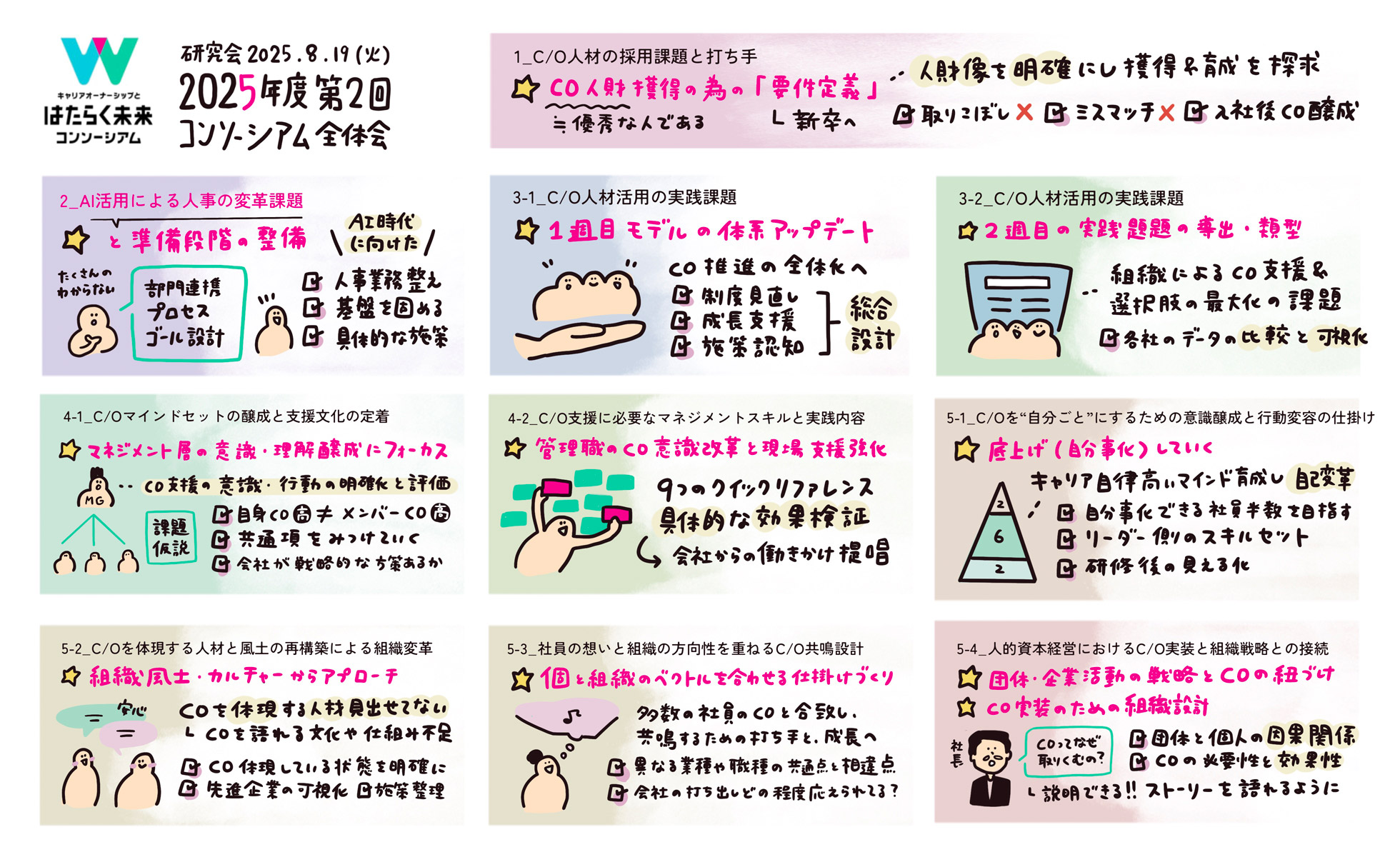

第1分科会 キャリアオーナーシップと組織/事業貢献の見える化

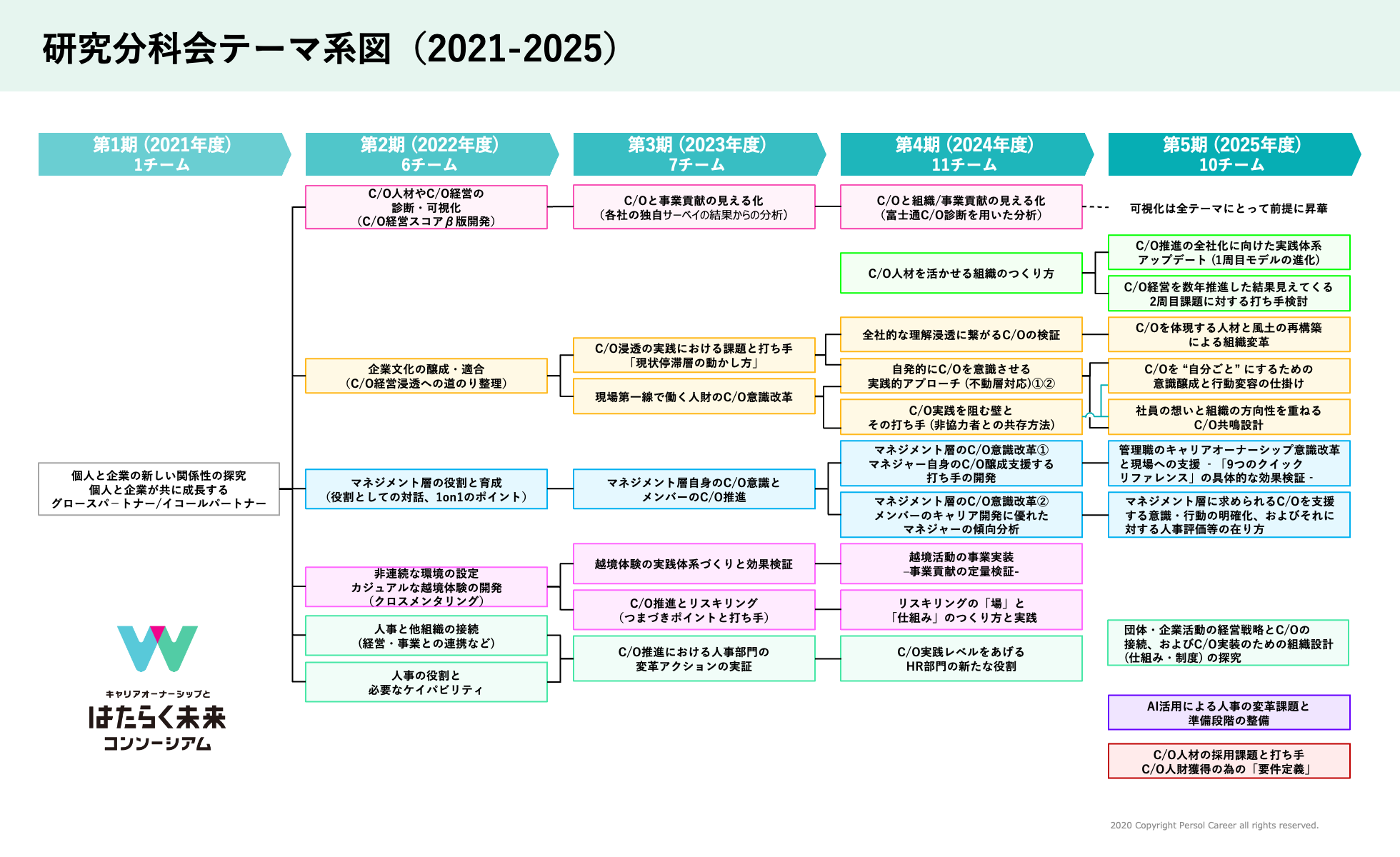

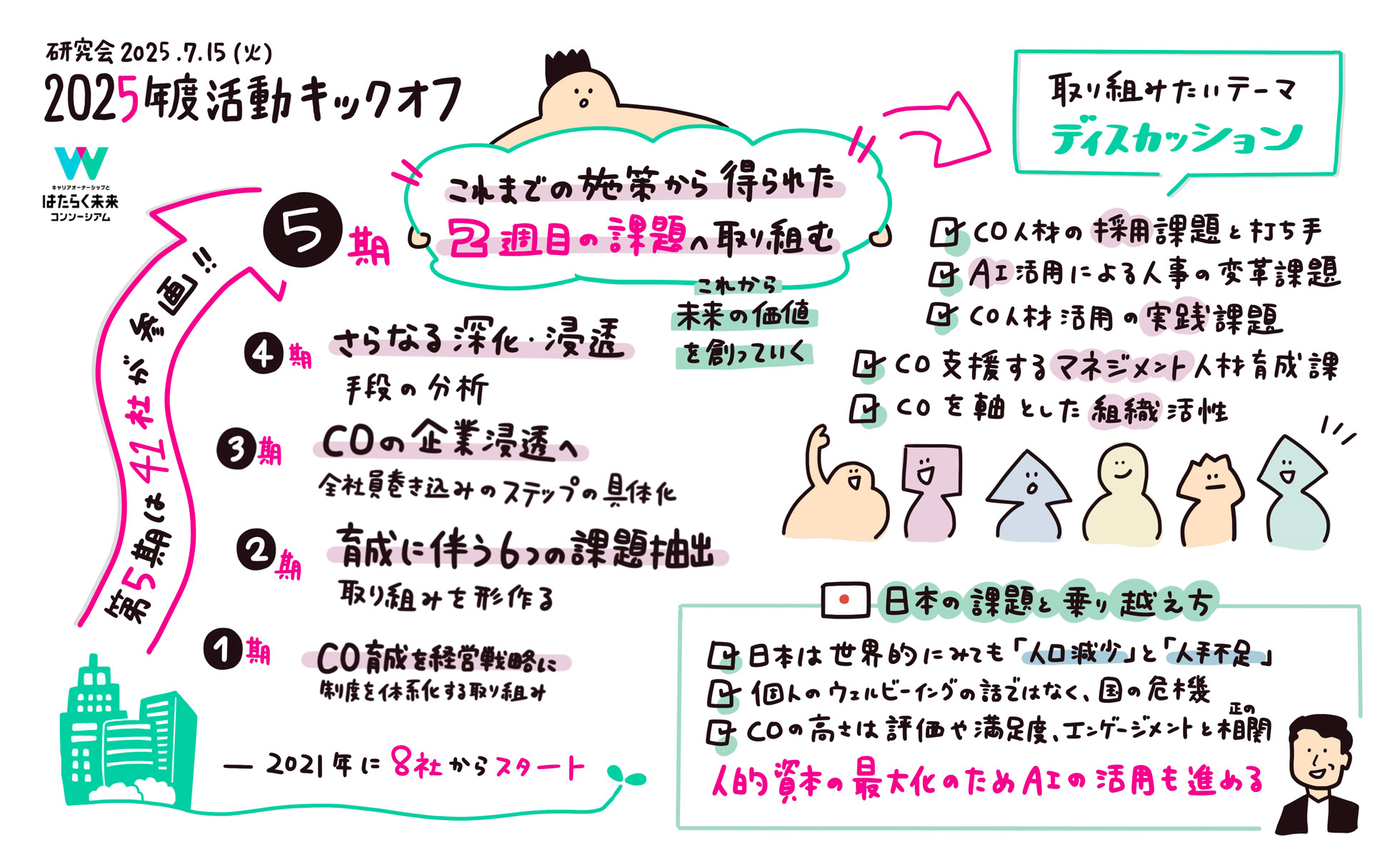

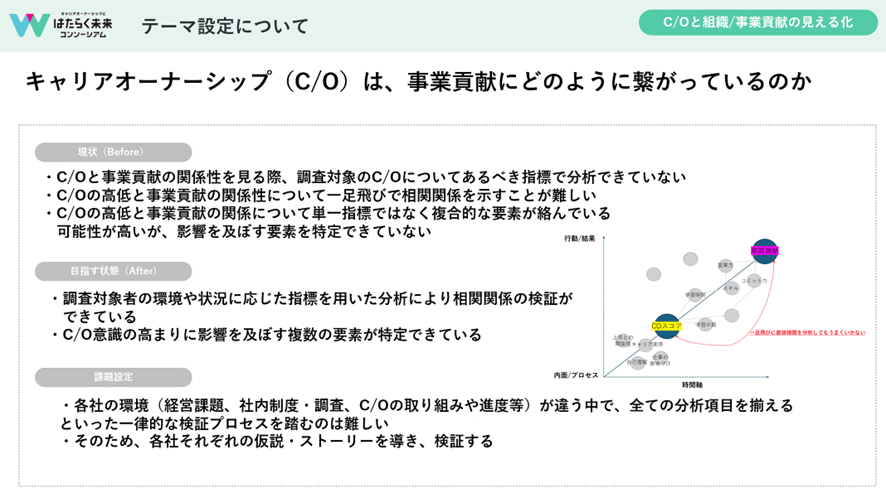

私たちは、「ここにいる100名以上の方が日々頑張っているキャリアオーナーシップ支援施策は、事業貢献につながっているか?」という問いの答えを追い求めています。

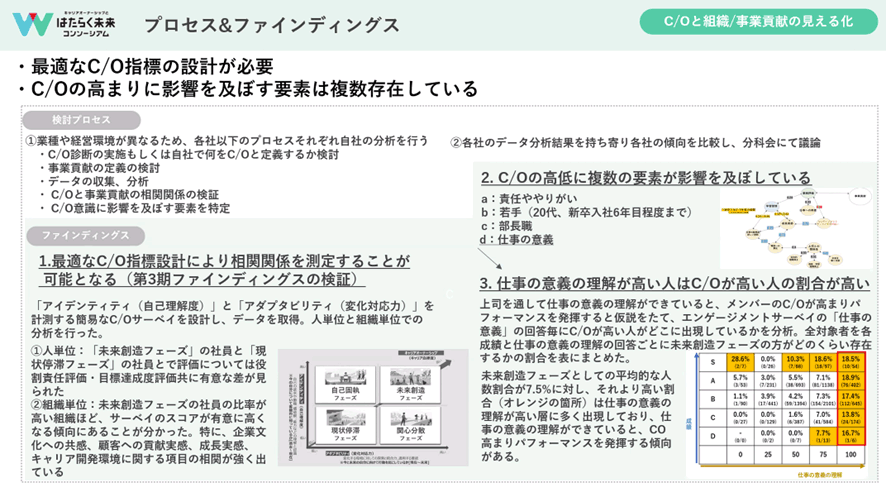

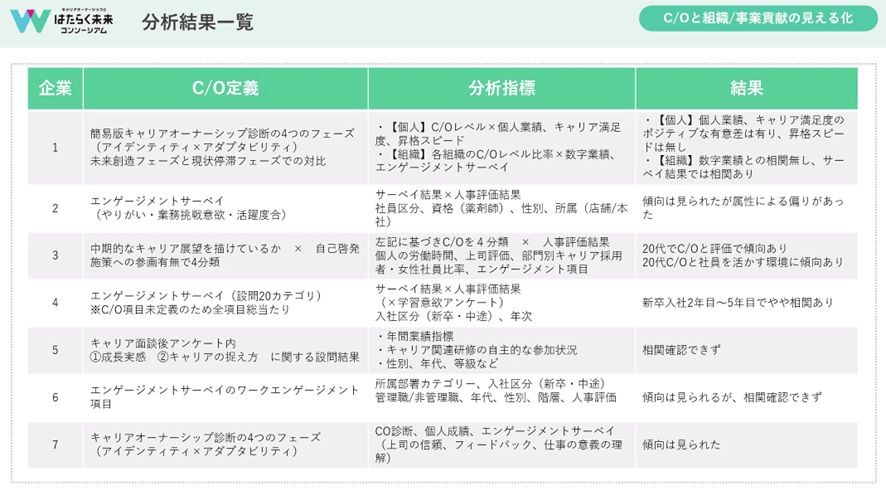

結論として、キャリアオーナーシップ経営は、事業貢献していることが明らかにできました。キャリアオーナーシップが企業全体の利益とは”直接”リンクしないという考えを前提に、今回はキャリアオーナーシップと個人の業績との関係性を探りました。

本日お伝えしたいポイントは3点です。

- キャリアオーナーシップが高い人ほど、個人評価が高い

- ただし、キャリアオーナーシップの度合いを定期的に計測できている企業が限られる

- エンゲージメントサーベイとキャリアオーナーシップは相関する

そのため、他のサーベイなどでキャリアオーナーシップに類似した情報などを使いながら計測していきました。今後は、キャリアオーナーシップを定義したうえで、各社員のキャリアオーナーシップがそもそも高いのか、低いのかをデータ化できなければ、よりまとまったデータは出せないと思います。

各社がどのような定義を使ってサーベイを実施しており、どういうデータを使ったかはこちらに掲載しました。

なお、タナケン先生と富士通さんが現在、キャリアオーナーシップを定義したうえで計測するキャリアオーナーシップ診断を作りました。これを基盤に改めてキャリアオーナーシップ指数を計測できれば、経営陣との対話も可能になると思います。また、キャリアオーナーシップが事業貢献につながるため施策を強化しましょうという話もできると思います。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

お疲れ様です。キャリアオーナーシップと事業貢献の関係を突き止めるのは、本コンソーシアムでも2年がかりの、大プロジェクトでした。ありがとうございます。

そして、ご紹介いただいた「キャリアオーナーシップ診断」へのご協力をお願いいたします。10万人くらいのデータをいただければ、データとして十分な情報が集まるかと思います。これまで、キャリアオーナーシップの分析は定性的で、属人的でした。そこからデータドリブンになる。そんな未来を期待しています。

永島さん:

キャリアオーナーシップの促進が、事業にいい影響があると分かったのは大きな成果ですね。素晴らしいです。よく、サーベイを実施すると、総合点だけを見て一喜一憂してしまうことがあります。しかし、各社でどの項目が重要で、どの項目を大事にしなくてもよいかは異なるはずです。そういう各社の重要度の設計が、次のステップかと思います。

第2分科会 マネジメント層のキャリアオーナーシップ意識改革

1班

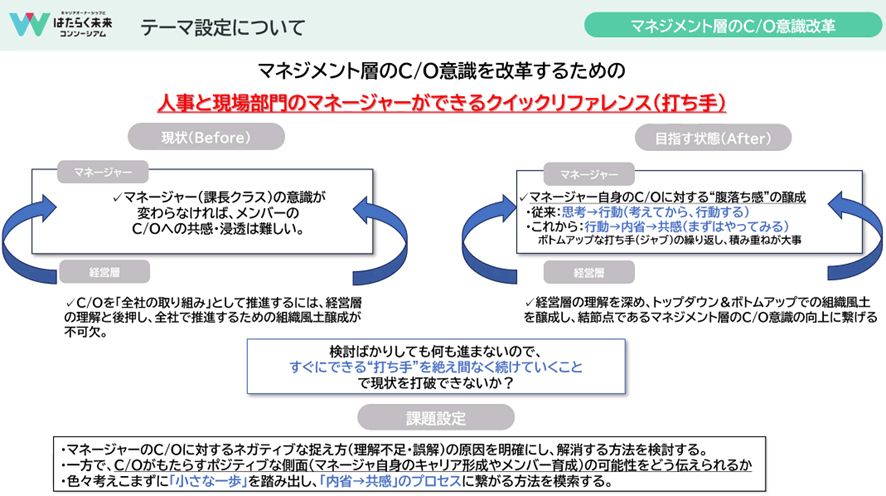

「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」では、過去にさまざまな打ち手を出しています。一方、経営層とメンバーの結節点であるマネージャーの意識が変わらないとキャリアオーナーシップの実践は困難であるというのが、私たちの共通認識です。

そこで、マネージャーがすぐにできる打ち手を絶え間なく実施することで現状を変革できないか、という視点を持ちました。

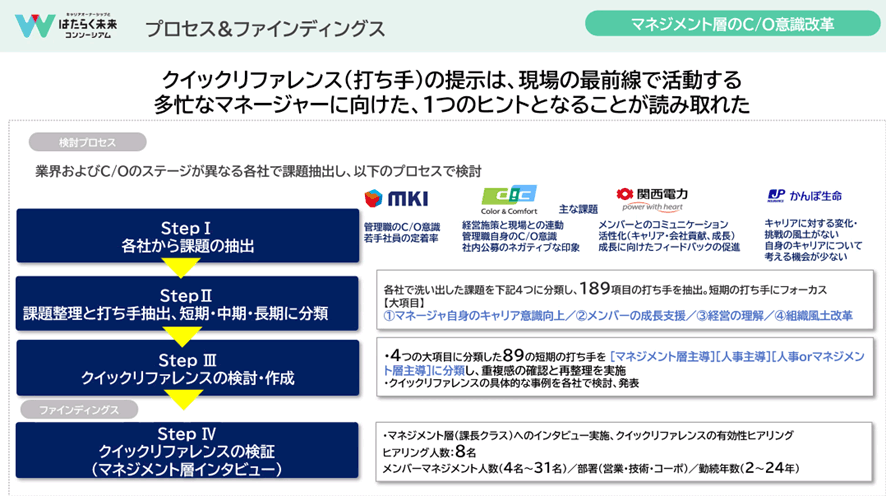

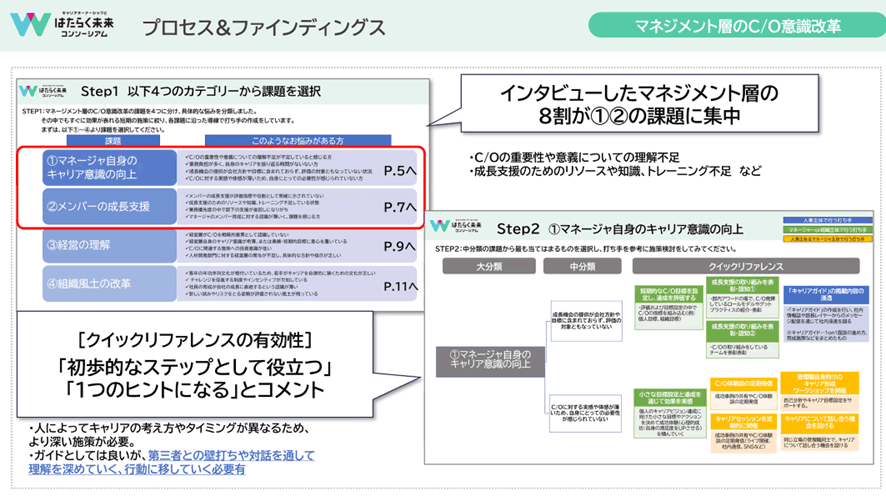

そこで、まずは各社のヒアリングを行い、課題を抽出しました。そして、次に課題と打ち手を短期・中期・長期に分類し、短期にフォーカスしました。さらに、短期的な打ち手として用意されていた89種の施策を分類し、重複などを精査しつつクイックリファレンスを作りました。さらに、クイックリファレンスを実証する事例を掲載しました。

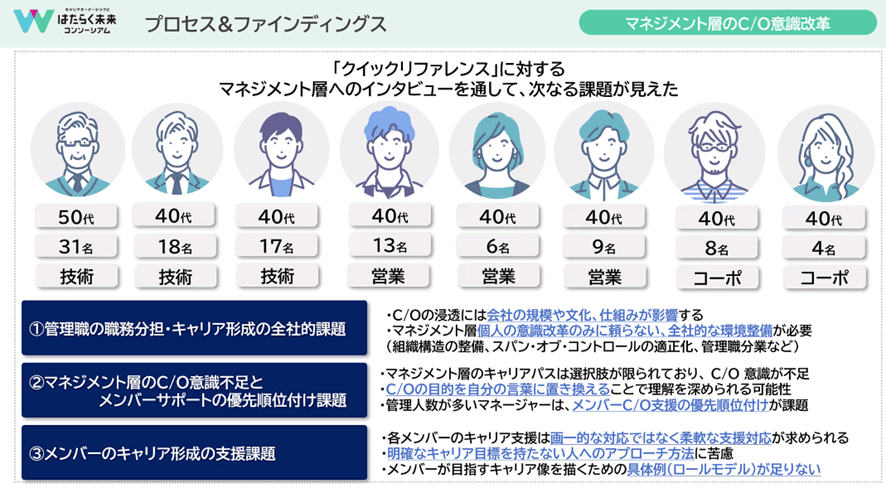

上図はクイックリファレンスの抜粋です。8名のマネジメントにインタビューを実施したところ、ほとんどの方がご自身のキャリアオーナーシップの向上や、メンバーの成長支援が悩みの焦点となっていました。クイックリファレンスをお見せしたところ、すでに実行されている施策も多いとのことでしたが、優先順位やカバーしていないところも見られるため、役に立つとの声をいただいています。

さらに、ヒアリングから短期の打ち手は有効でありつつも、そもそもキャリアオーナーシップの浸透をするためには、管理職の職務分担、権限委譲が必要であると理解しました。そのため、マネージャーのキャリアオーナーシップを支援するには (1) 全社的な環境整備 (2) 部下の多いマネージャーは優先順位付けが必要と結論づけています。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

クイックリファレンスは、すべてやってもいいということですね。クイックリファレンスは見やすい打ち手の「できることって何だろう」に向き合うヒントになります。チェックリストにもなりますから、見やすい図であることが非常に重要ですね。

永島さん:

面白い分析ですね。人事があまりメンバーのキャリアオーナーシップ支援をやりすぎると、マネージャーがやらなくなりますよね。それを人事がやると一瞬うまくいくのですが、その後は停滞します。人事が経営しながら意思決定し、社員全員のキャリアを考えるのは非常に業務負荷が高いので、このクイックリファレンスでマネージャーが施策を自分で打てるようになることが望ましいですね。

第2分科会 マネジメント層のキャリアオーナーシップ意識改革

2班

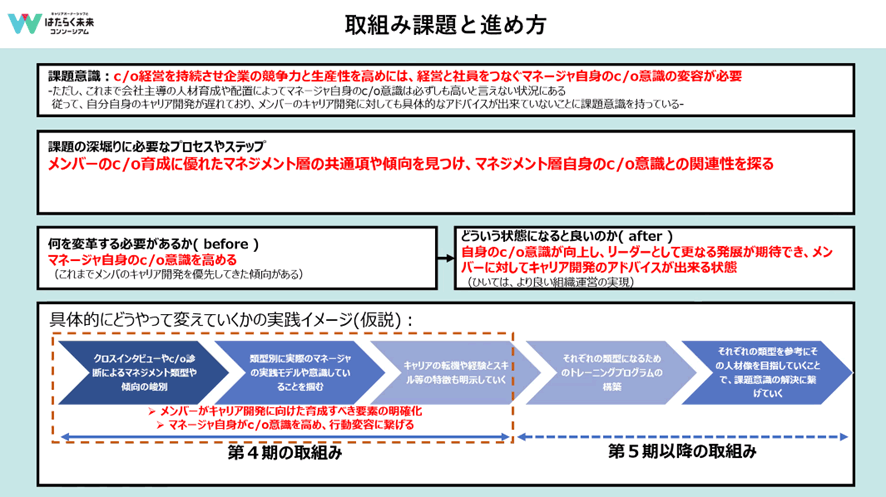

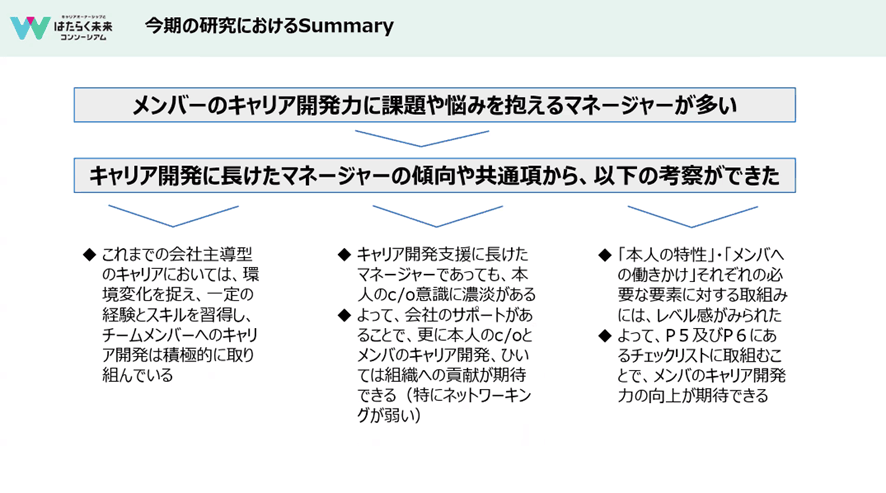

私たち第2班も、マネージャーのキャリアオーナーシップ育成をどう支援するかについて議論してきました。特に、メンバーのキャリアオーナーシップ育成に貢献しているマネージャーが、自身のキャリアオーナーシップを考えることについては遅れてしまうケースが見られます。

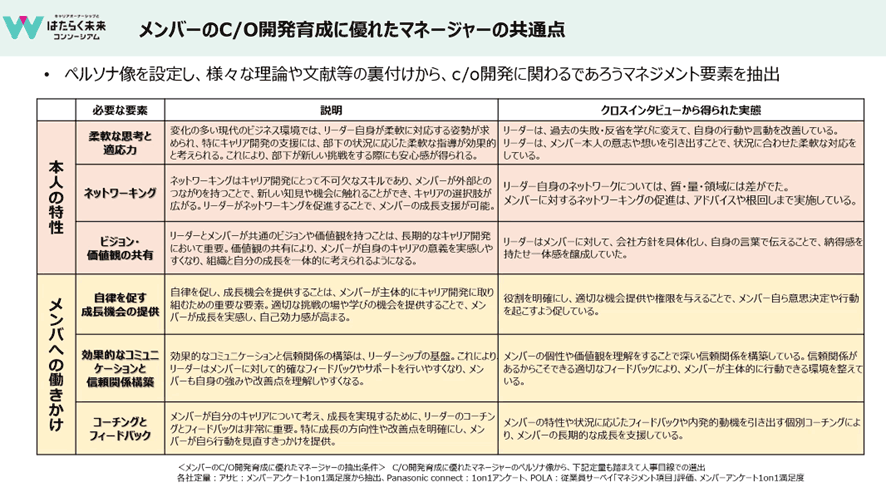

そこで、チームのキャリア開発がうまくできているマネージャーへ調査を実施し、共通項を洗い出しました。

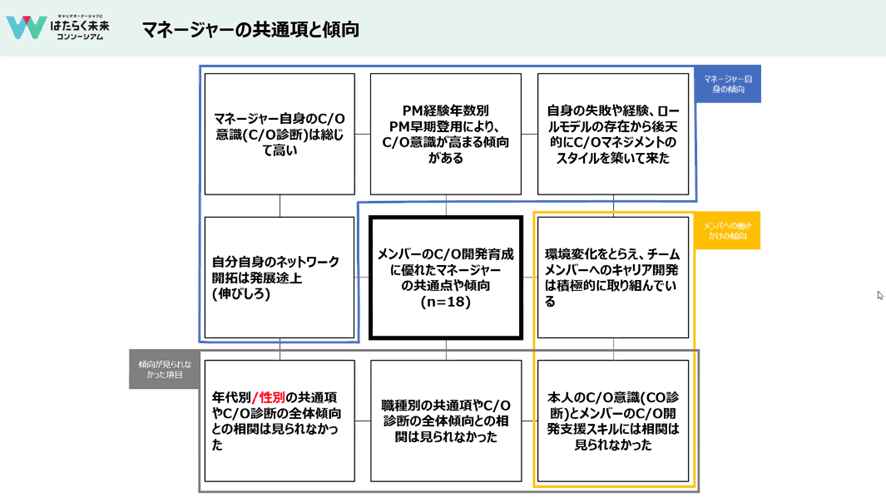

これら2つの図が、実際に明らかとなった「チームメンバーのキャリアオーナーシップを推進できているマネージャーの共通項」です。なお、調査ではヒアリングと同時に、キャリアオーナーシップ診断も受けていただき、定性と定量双方のデータを掛け合わせました。

共通点をピックアップすると、ご本人のキャリアオーナーシップは高い傾向にあります。そして、早期からピープルマネージャーになっている方が多く見られます。

さらに、人生においてロールモデルとなる方と出会い、そういった方々からマネジメントのスタイルを学び、築いたことがわかりました。逆に、自身のキャリアにつながるネットワーキングの成果は限定的であることも判明しています。なお、キャリアオーナーシップ推進ができているマネージャーの中で、年代や性別とキャリアオーナーシップ意識の相関はみられませんでした。

※C/O = キャリアオーナーシップ

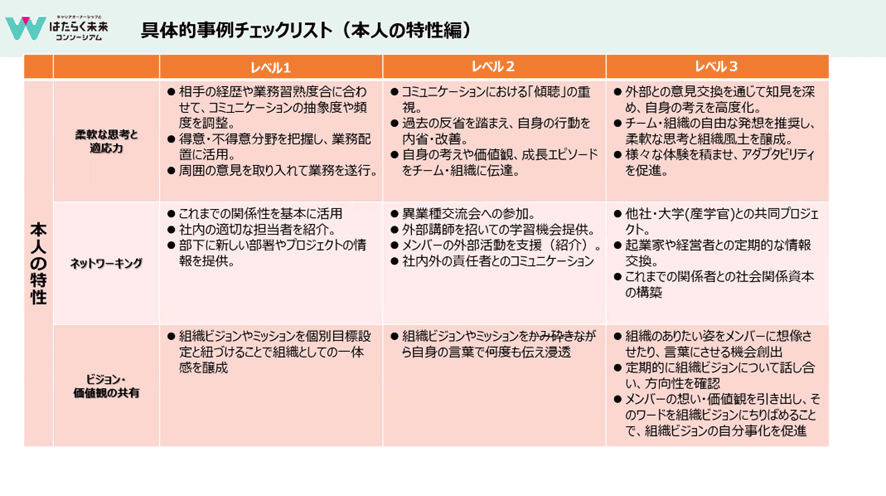

そこで、ラーニングをもとにマネージャーのキャリアオーナーシップ開発や、メンバーのキャリアオーナーシップ推進において取れる打ち手を列挙しました。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

メンバーのキャリアオーナーシップ育成と、マネージャーのキャリアオーナーシップ育成の施策は分けろということですね。面白いと思います。そして、今のマネージャー陣はキャリアオーナーシップ研修を受けたことがない。つまり、自分でロールモデルにならなければならない苦しさがあります。先人はキャリアオーナーシップを持っていないわけで、参考にならない。

― はい。マネージャーのキャリアオーナーシップが育ったきっかけとして、部下へキャリアオーナーシップを無視した指導をしすぎてそっぽを向かれた経験が活きているようです。

そのことは、書いた方がいいですね。白書にリアリティが生まれますから。

永島さん:

基本的に、いいマネジメントができる方は、いいマネジメントを受けた方なのですよね。そして、僕らの世代が一番問題になっている。なぜなら、キャリアオーナーシップ支援を限定的にしか受けてこなかったからです。

僕の世代が受けたキャリアオーナーシップの対話って、たとえば居酒屋で「お前、どこへ行きたいんだ」といった場でしか受けていない。そういうマネージャーが、異なる手法で部下のキャリアオーナーシップを育てないといけないわけです。その現実の悩みに即した打ち手を伝えてほしいと思います。

第3分科会 キャリアオーナーシップ人材を活かせる

組織のつくり方 1班

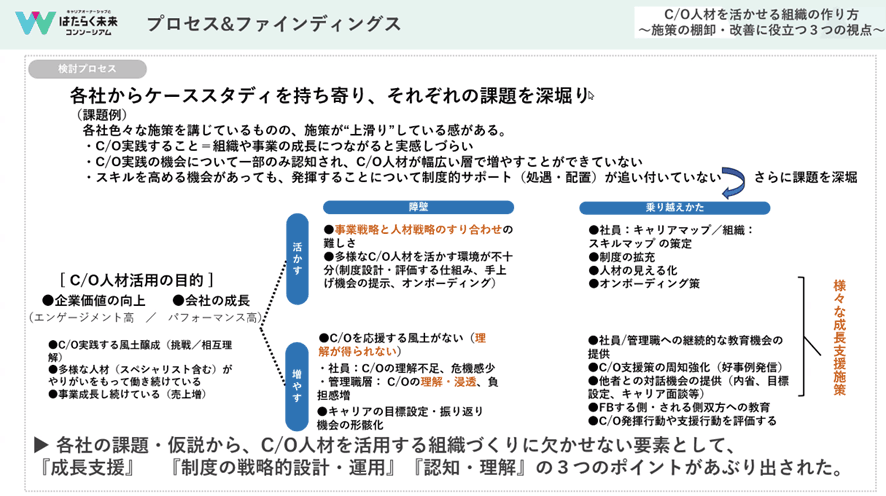

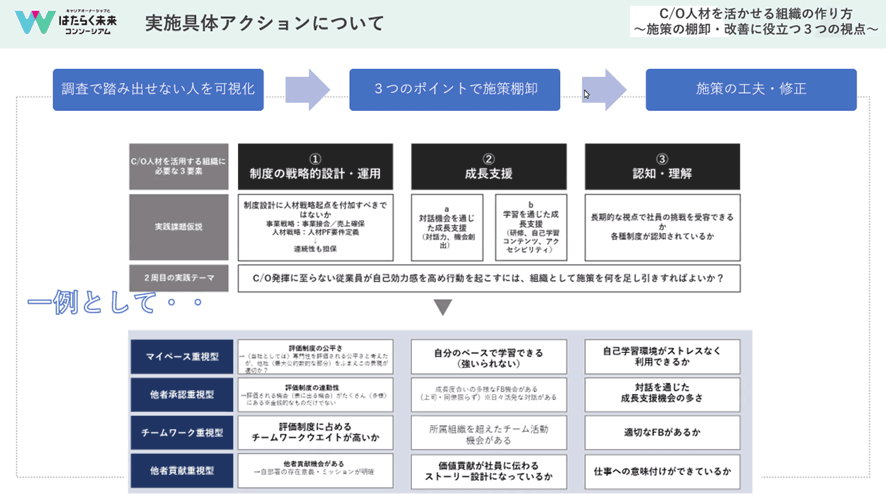

私たちはキャリアオーナーシップを活かせる組織について、かなり具体的な深掘りをしています。各社のケーススタディによれば、そういった組織の共通点には (1) 成長支援 (2) 制度の戦略的設計・運用 (3) 認知・理解を得ること がそろっていました。

そのため、これら3つは相互に作用し、1つでも欠けているとキャリアオーナーシップを活かせる組織にならないのではないか、と考えました。たとえば、キャリアオーナーシップを推進する制度が運用されていても、知られていないために浸透しない、といったケースが挙げられます。

では、この3つをどう実現するか。具体的な対策としては、まず調査で可視化できない人を明らかにし、3つのポイントで施策を棚卸し、施策の工夫と改善を加えていくことが望ましいと考えています。まだ最終版として提示はできないのですが、方向性を提案させていただきます。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

順番の話ですが、成長支援の前に、認知と理解があったほうがいいですね。制度設計について伺いたいのですが、キャリアオーナーシップを醸成する施策があったとして、制度を知らないことが多いと思います。それはなぜ起きるのでしょうか。なぜ、制度が始まったという情報が伝わらないのかは、会社として課題があるわけですが、よくあると聞きます。

― 膨大な情報が来てしまうからですね。

それは「情報を知っているが、浸透していない」状態ですね。さっきの図だと「情報を知らない」ことになってしまうので、異なる事象かと思います。そして、情報を浸透させるには「みんなが見るのは、どこか」を押さえるべきですね。たとえば、キャリアオーナーシップ研修のお知らせが給与明細のページに書いてあったら、全員見るじゃないですか。

― たくさん情報を与えても、優先順位をつけることはできないので、こちらがある程度絞って見ていただく必要はありますね。

永島さん:

たとえば、僕は「人事放送局」として、放送番組を毎週必死に作っていました。ちゃんとYouTubeくらい面白い番組に設計したんです。放送はタレントマネジメントシステムで通知しましたし、誰がしゃべるかは過去に出演したときの視聴率をもとに決めていました。キャリアオーナーシップ人材は生ものだと思っています。環境が悪いと人材はすぐに外へ出てしまったり、やる気が失せてしまったりするものですから。マネージャーがキャリアオーナーシップを推進できるような場をガイドラインなどで整えることが大事でしょうね。

第3分科会 キャリアオーナーシップ人材を活かせる

組織のつくり方 2班

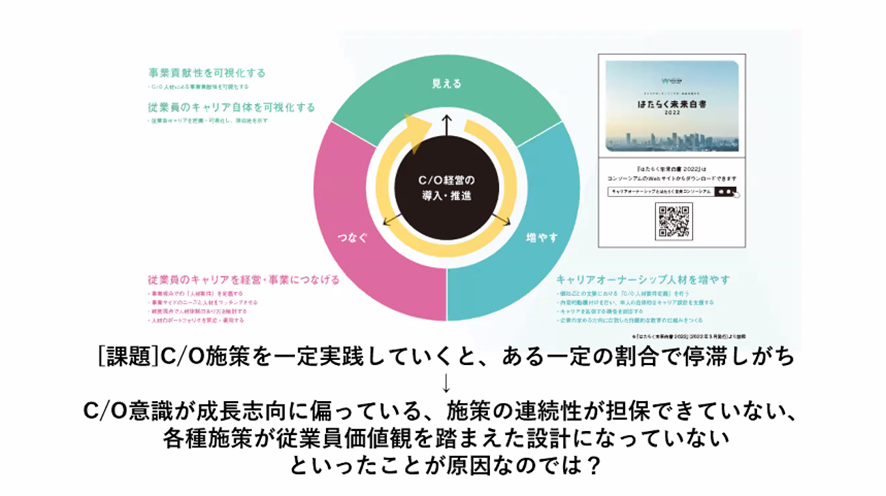

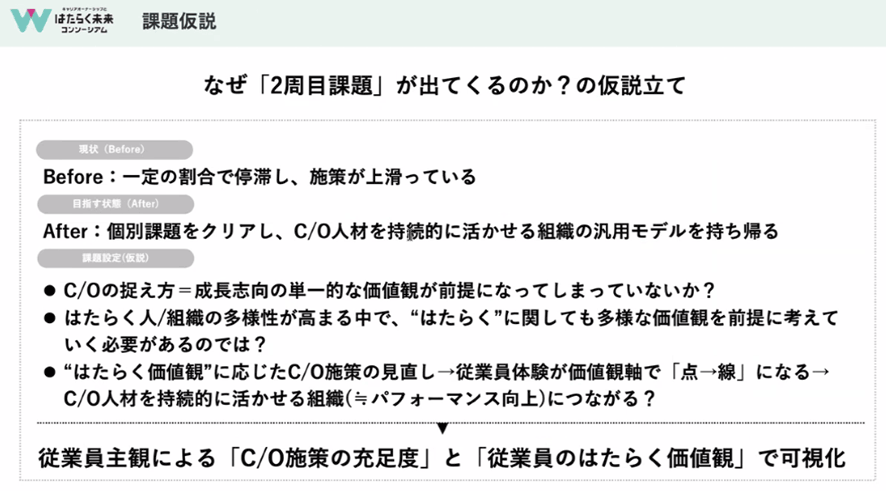

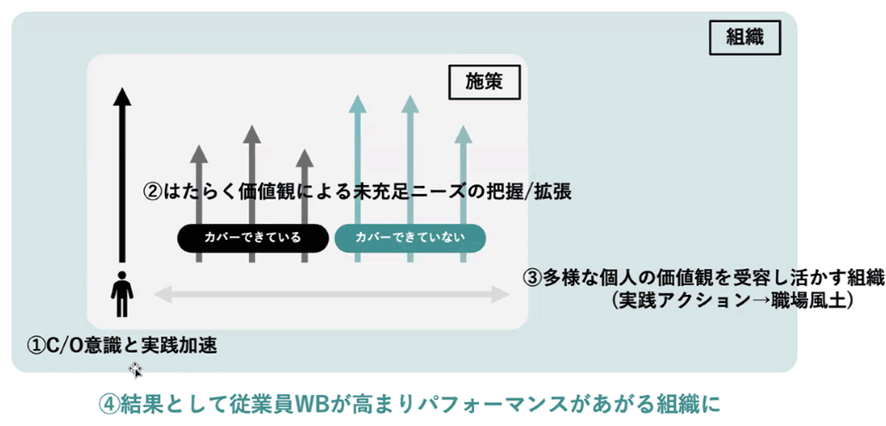

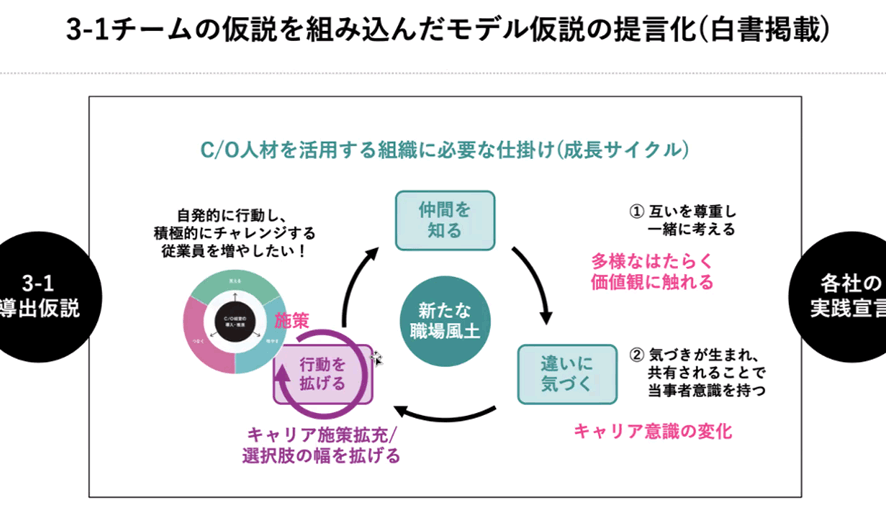

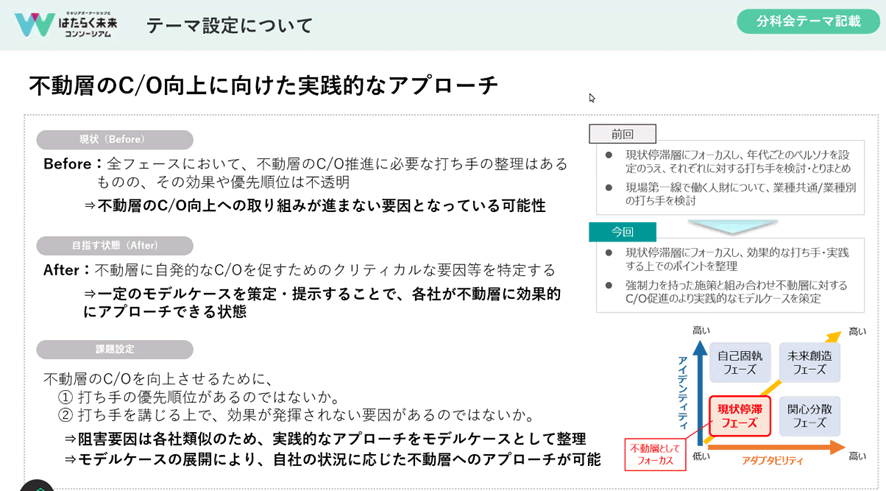

私たちは第1期から継続してキャリアオーナーシップを推進する組織作りについて考えています。そして、キャリアオーナーシップ推進施策を打つところまでは前期にたどり着いたのですが、今期は「キャリアオーナーシップ施策を打っても、ある一定の割合で停滞する」状態を打破するため議論しています。

なぜ「2周目課題」が出てくるのかに関する仮説として、これまでにキャリアオーナーシップ診断で考えてきた「キャリアオーナーシップ」は、成長志向の単一的な価値観に偏った考え方になってしまっており、従業員の”はたらく”に関する多様な価値観を反映できていないと考えました。

そこで、コンソーシアムで策定したキャリアオーナーシップ経営スコアに追加して、今回はパーソルキャリアの指標を使い分析しました。

20代、30代、40代でそれぞれ結果が異なっていますので、個社を分析しつつ、最終的にはもともとキャリアオーナーシップの図にあった「見える・つなぐ・増やす」ことに加え、個人においては仲間を知り、他社との違いに気づき、行動を拡げるところまで見せられればと思います。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

30代はキャリアオーナーシップと自己成長などとの相関がないのが面白いですね。ぜひそういった「何が相関していないか」というデータを提示していただきたいです。

永島さん:

出た結果だけを取るのではなく、実際の現場でどうだろうという示唆があるとより興味深いだろうなと思いました。ありがとうございました。

第4分科会 キャリアオーナーシップ実践レベルをあげる

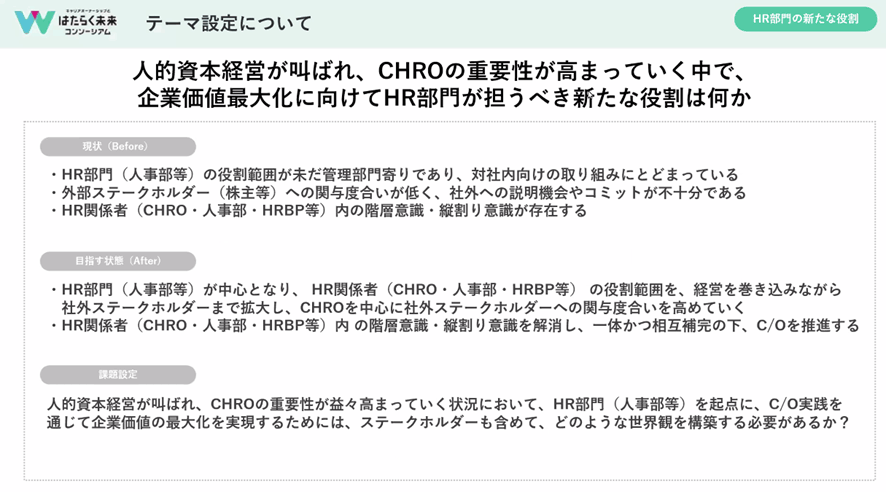

HR部門の新たな役割

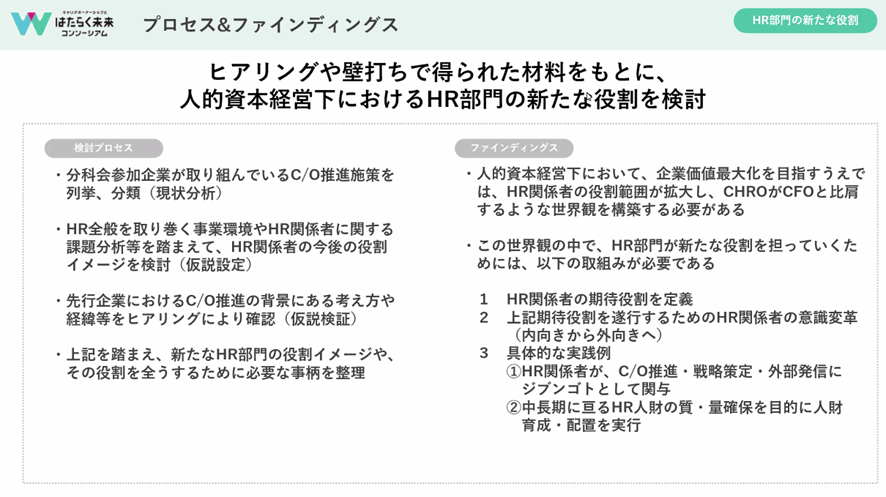

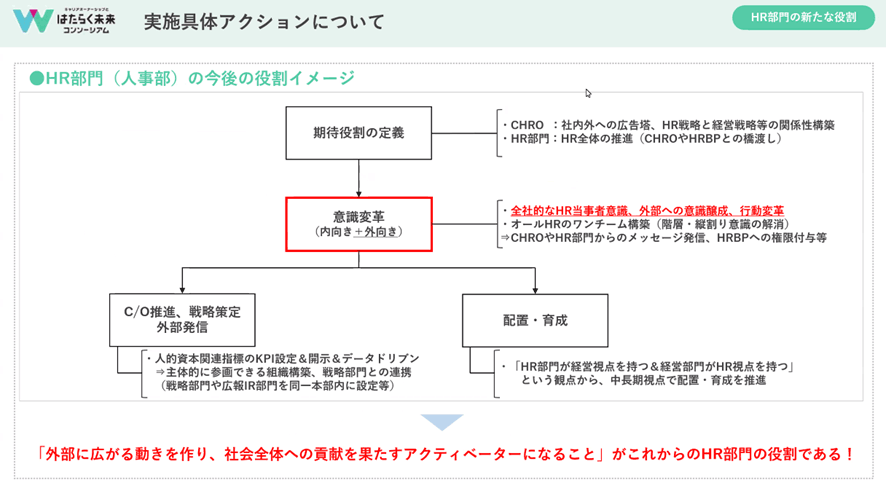

私たちは、人的資本経営が叫ばれるなかで、どうやって事業に関与していくかを議論しました。どうしても人事は管理業務が多く、さらに縦割りの意識や階層意識があります。このコンソーシアムでは、人事、労務、採用すべてが有機的な組織であるととらえ、動くためにどうすべきかを考えてきました。

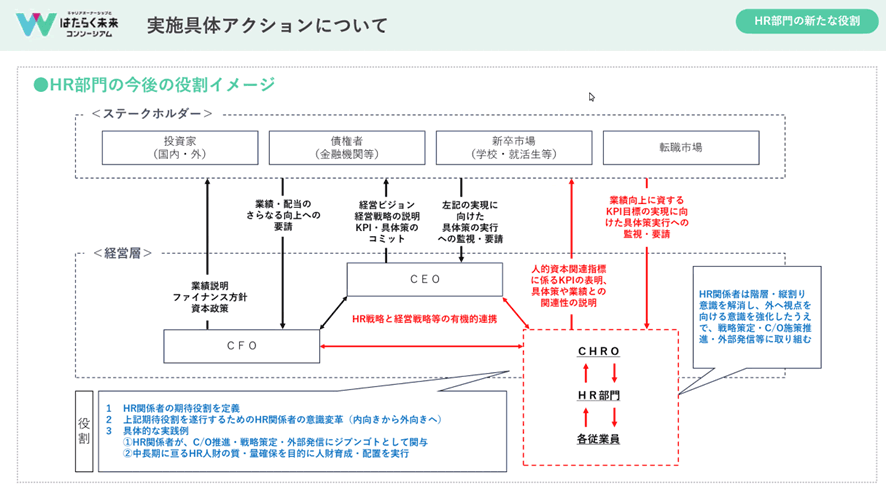

人的資本経営下において、CHROがCFOに肩を並べられる存在に並ばなくてはなりません。そこで、以下3つの変革を提案しています。

- キャリアオーナーシップ施策を継続的に推進

- 人事部門とHRBPが一体・相互連携しキャリアオーナーシップを推進

- 戦略策定において、キャリアオーナーシップとKPIの関連性を説明

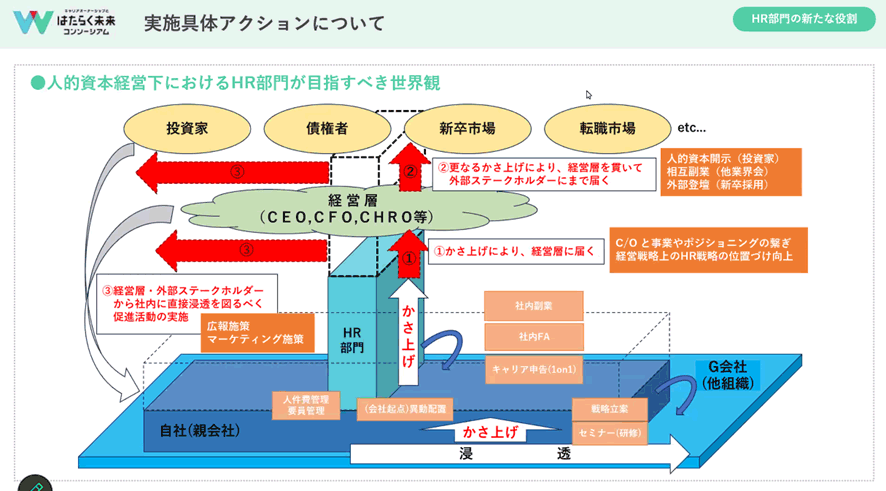

この図は、私たちが一貫して提示してきた「目指すべき世界観」です。外に向けて人事の施策を発信し、株主や求人への応募者などのステークホルダーにも届くよう目指すべきだと示しました。

そして、具体的なアクションを示したのが、こちらの2つの図となります。白書に向けてさらにブラッシュアップしていきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

この前、他社の人事の方とお話したことですが、今の人事は経営企画と財務の知識が不足しているため、それらを学べる場まで提供できれば、人事が変革していくと思います。みなさんも今、そういう動きをしていただきたいです。CFOに任せっきりにしない。事業計画へ目を通し、分析するのも人事の仕事です。

永島さん:

労働組合で、先日講演してまいりました。労働組合は社員とよく会っていて、情報を持っているんですね。それなのに、人事と分断してしまっていて、情報を取れていないんです。特に大きな会社で、人事が他の組織と断絶しています。アンケートやサーベイでしか、他の部署を知ることができないのかと。さらに良いアウトプットのために、社内のコミュニケーションについても、考えていただければと思います。

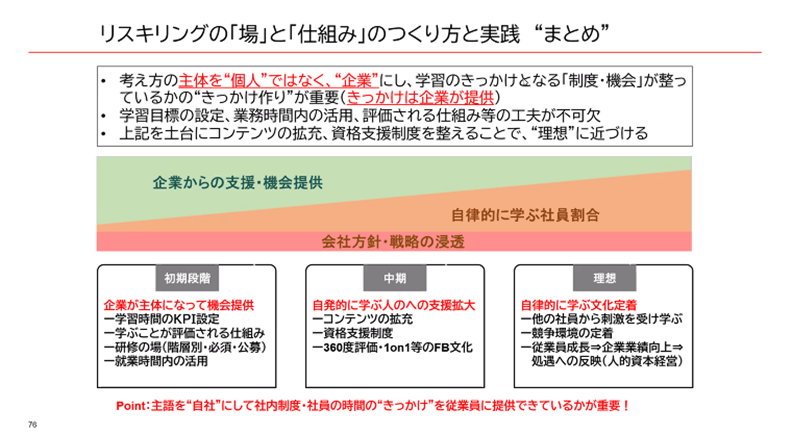

第5分科会 リスキリングの「場」と「仕組み」のつくり方と実践

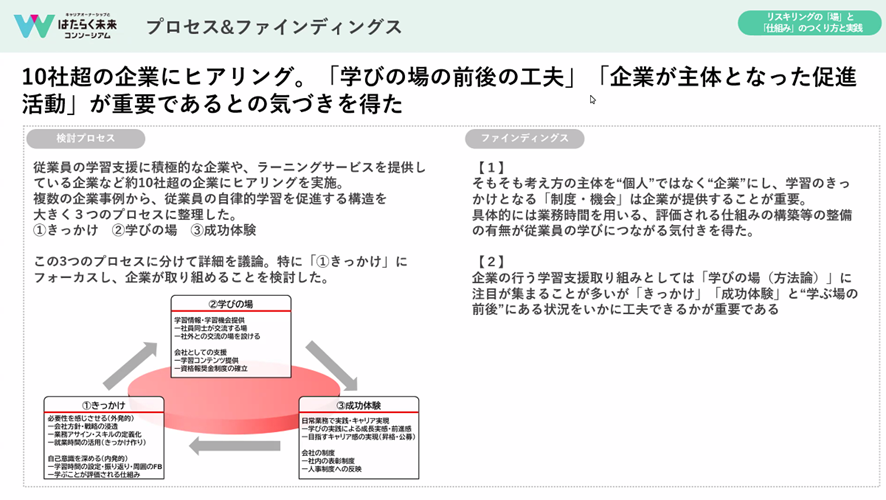

リスキリングについて3社で話していくなかで、ミドル・シニア層の方が想起されやすいかなと思います。ですが、私たちは「そもそも、自律的に、継続的に学ぶ」ことはどの層でも難しいだろうと考えました。そして、この状況を実現するために何ができるかを調べてまいりました。

そして、リスキリングについてうまくいっている企業事例をヒアリングし、効果的な動機付けについては3点あると仮説を立てています。

- きっかけがあること

外発的でも内発的でも企業が学ぶきっかけを作っている。会社の方針が大きく変わったり、戦略が変わったりしたことを示す場合や、周囲のフィードバック環境が整っていることを指しています。 - 学びの場が提供されていること

人材開発の場があることです。 - 成功体験を積むこと

学んだだけでなく、その学びを活かせる制度があることです。会社から学んだことを表彰されることも、成功体験につながっていました。

私たちの気づきとしては、自律的な学びを促進するうえで、これまで個人の内面的な動機を考えすぎていたな、というポイントです。自律的に学ぶ環境づくりをしっかりと企業が支援していく、機会を提供していくことが重要です。たとえば、学習時間のKPIを設定したり、研修で強制したりすることも含みます。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

大きな学びがありますね。まず、キャリアオーナーシップ経営は戦略的でなければなりません。過去の期では「とにかく施策を打つ」ことにフォーカスしていましたが、今の私たちは「戦略的キャリアオーナーシップ経営」のフェーズに入っています。個人にキャリアオーナーシップ醸成を依存しても、就業時間外ならやらない方は多いわけです。伊藤先生はサムスンについて、戦略的人事の投資として金曜の午後を充てさせていました。こういう支援が必要です。では、どうやって施策を埋め込むかですね。

永島さん:

僕も、企業からの支援が先だと申し上げます。以前は、石の上にも三年いれば研修が手に入る、と言われました。が、今はそんなことを言っていたら辞められてしまいます。「甘やかすな」とおっしゃることもありますが、まずは自律的に学ぶ環境を与えてこそだと思います。できれば、入社のDAY 1からこういった機会を提供すべきです。そうすれば投資は戻ってきます。

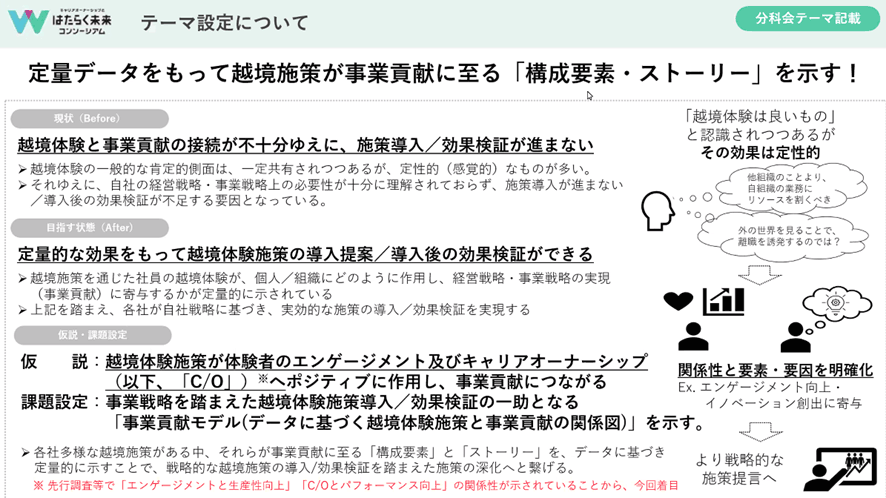

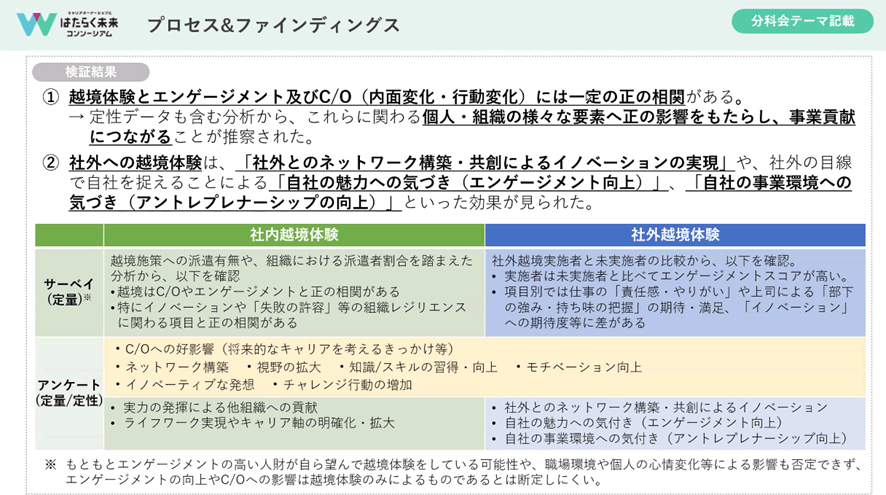

第6分科会 越境活動の事業実装 -事業貢献の定量検証-

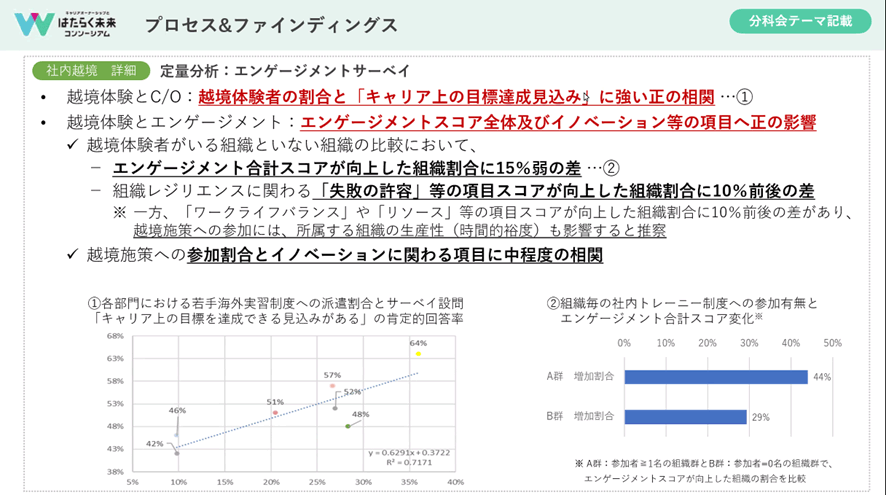

越境施策というものが、キャリアオーナーシップの施策にはよく登場しますが、それがどう事業貢献するか分からないために導入しづらいという面がありました。そこで、定量的に越境施策の成果を提案できればと考えたのが私たちの分科会です。

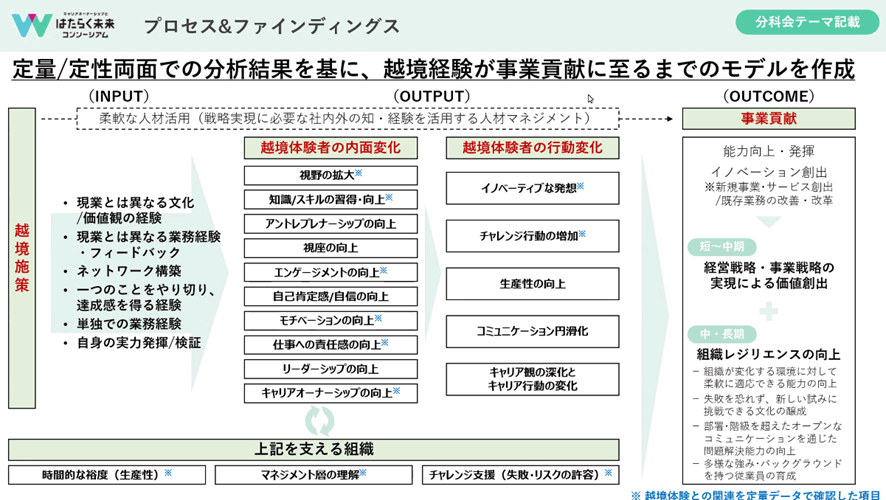

これが現在作っている、社外越境の事業貢献モデルです。

私たちは越境を社内外に分け、それぞれ分析しました。まず、越境にはキャリアオーナーシップやエンゲージメントとの正の相関があること、そして社外越境については追加して社外ネットワーク構築やイノベーションが見込まれることがわかりました。

ある越境体験では、越境体験者がいる組織といない組織で、エンゲージメントサーベイに15%の違いがみられました。

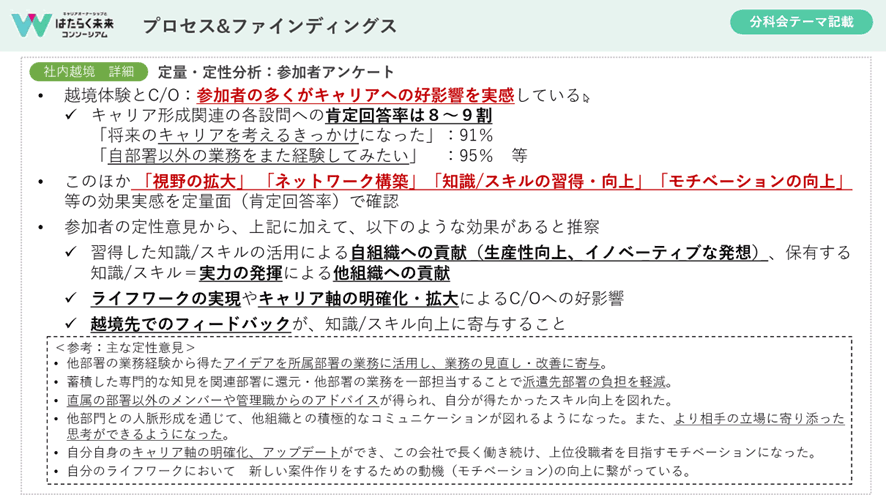

さらに、参加者の多くがキャリアへの好影響を実感していました。

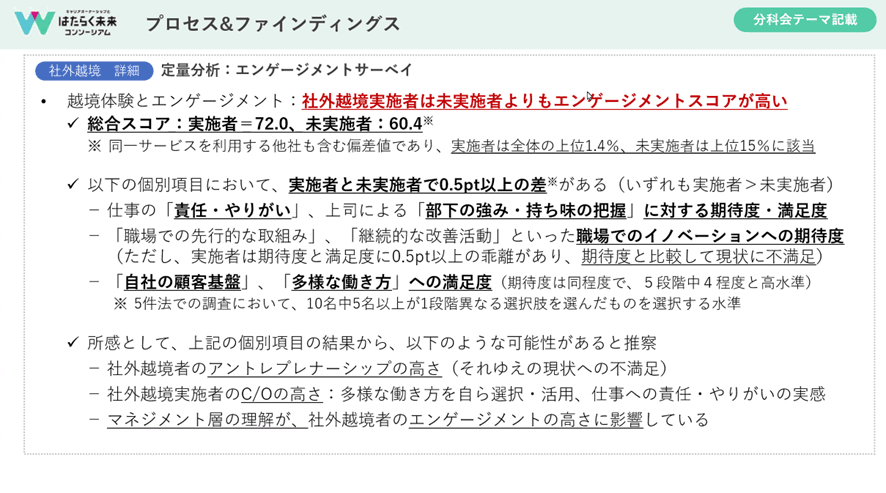

さらに、社外越境では、実施した方とそうしていない方との間で、エンゲージメントサーベイで10ポイント以上の差が出ました。特に仕事の責任・やりがいや、職場のイノベーションへの期待度が上がっていました。

これらの結果をもとに、社員が越境体験をすることで、いかに事業貢献へつながるかを示したものが以下の図です。

今後の展望として、どういったプロセスで越境に参加したかといった経緯も分析することで、効果のあまり出ていない越境体験ではどういう改善策がありうるかも提案できればと思います。最後に、あるべき越境とは「イノベーション・アントレプレナーシップ・視野の拡大」につながるものである、と結論づけました。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

効果があるものだけでなく、なかったものはありますか。それもデータとして貴重なので知りたいです。社外越境だけでアントレプレナーシップまで育つのかな、という疑問があります。もう少し言葉をやわらかくしてもよいですし、アントレプレナーシップを示すデータがあれば、それを示していただきたいです。

― エンゲージメントサーベイでも「やりがい」などは相関が出ませんでした。

ぜひ、それも書いていただきたいです。経営者として知りたいのは、越境したところで〇〇には効果がないが、〇〇には効くという情報ですから。

永島さん:

最近「越境さえさせれば、何とかなるんじゃないか」という流れが生まれていますね。それはお互いに無駄な時間を過ごしているケースにつながってしまいます。越境すると何に効くのかを定義していただきたいです。

また、越境を一言でいうと「コンフォートゾーンから脱して、フィアゾーンへフォローをもらいながら行く」ということだと思います。しかし、これは部署内でもできる施策でもあります。上司が部下にできることは何か、といったレベルでも応用できる要素が出てくるといいですね。

第7分科会 事業成長とつながるキャリアオーナーシップ行動の

起こし方

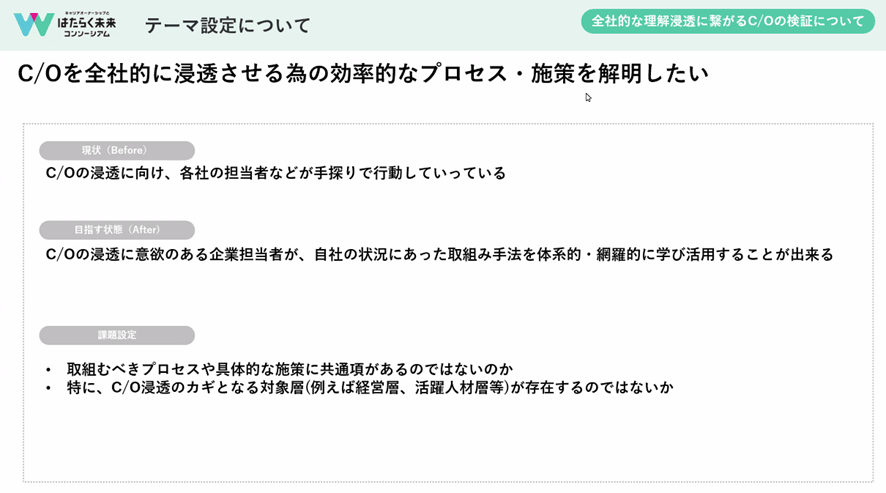

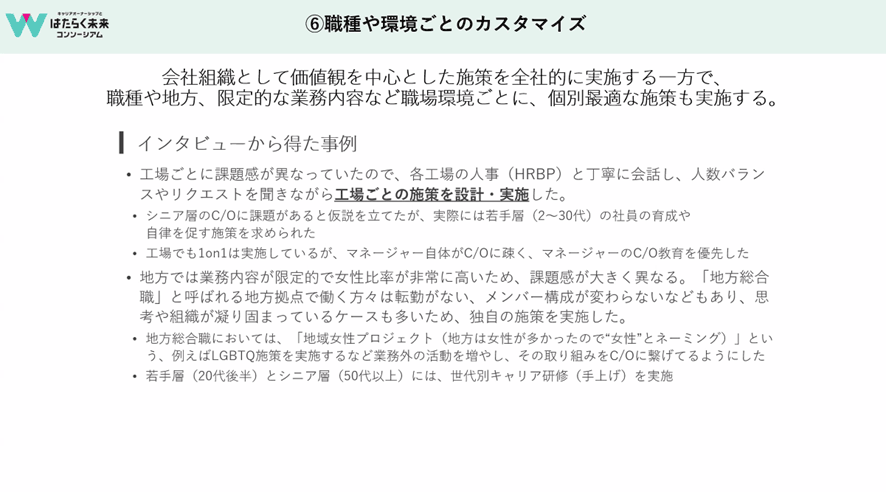

私たちは、キャリアオーナーシップの浸透に向け各社が手探りで進めている施策を、網羅的・体系的に学び活用していただける仕組みを作りたいと考えました。そして、特にキャリアオーナーシップを浸透するうえで対象となる層がいるのではないかと仮説を立てました。

そして、キャリアオーナーシップ浸透のキーとなる層として「現場の若手・中堅・非管理職のベテラン」へ光を当てたのですが、ここまで進めた段階で他の班とアウトプットが似てきてしまうことに気づき、方向転換として「さまざまな層を超えてもなお、キャリアオーナーシップ浸透の鍵となる共通項は何があるか?」を詰めています。

現在、6社の調査を実施しており、結果を白書に掲載できればと思います。すでに完了した3社についてまとめた結果がこちらです。

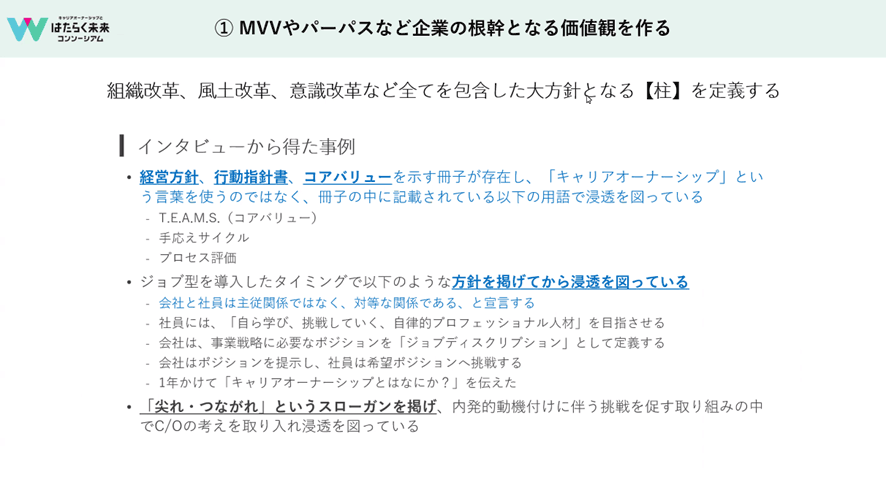

結論、キャリアオーナーシップだけに注力するのではなく、経営方針や行動指針、コアバリューなどを定義していることが重要であると判明しています。そして、ジョブ型の業務を導入するときに「会社と社員は対等である」と宣言することが効果を発揮していました。また、「会社として、何をしてほしいか」「何をしてほしくないか」を明確にすると、キャリアオーナーシップ醸成に対する効果が高いことがわかりました。

タナケン先生:

面白いですね。特に、6番が興味深いです。

さまざまなキャリアが存在する場合、複合的な施策を打つことが求められると思います。そこに目を向けたのは素晴らしいと感じました。

永島さん:

非常に興味深かったです。結局、キャリアオーナーシップとMVVが一致していないといけないわけですよね。だから、まずは自社のバリューとキャリアオーナーシップが一致しているかを考えていただきたいです。

第8分科会 自発的にキャリアオーナーシップを意識させる

実践的アプローチ -特定の不動層対応と具体的な打ち手- 1班

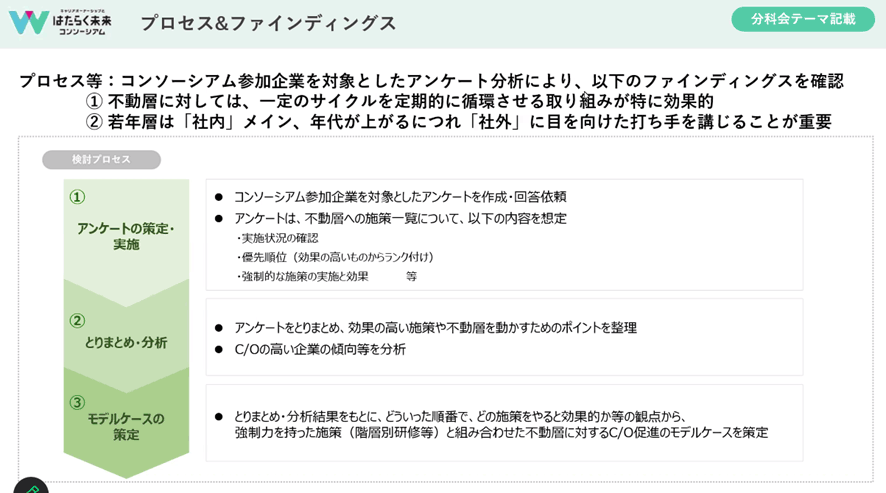

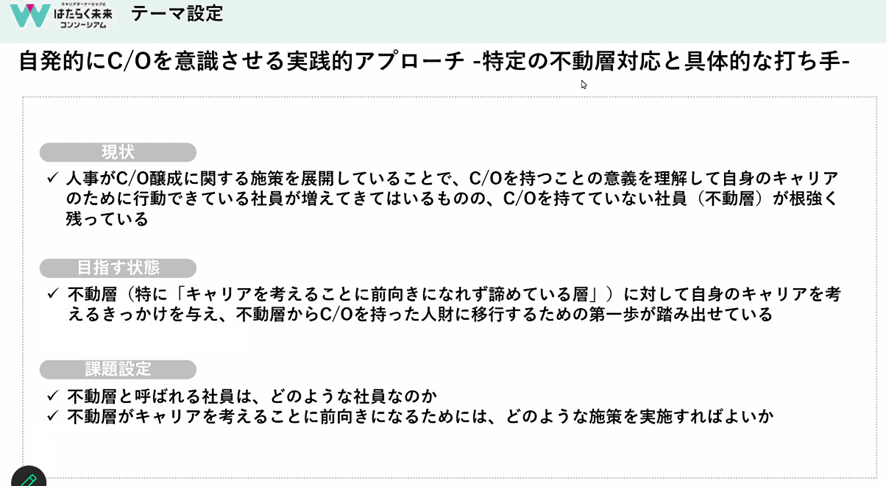

これまで、キャリアオーナーシップ醸成については100以上の打ち手が出されてきました。しかし、そこに動かない不動層がいる。なぜかといいますと、打ち手に優先順位や、効果が発揮されない要素を分析できていないからです。そこで、私たちはその点について分析しました。

そして、25社へアンケートを取りました。

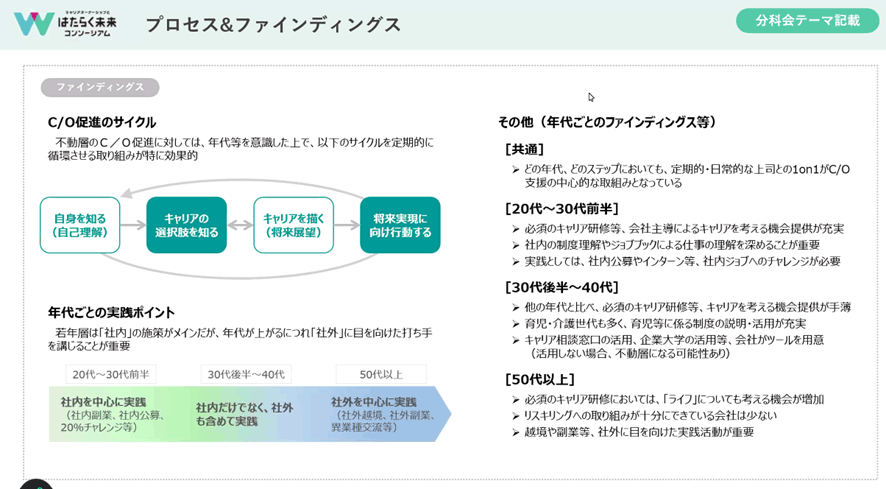

上図がアンケート結果です。不動層は、一定のサイクルを定期的に循環させる取り組みが、若年層へは社内メインの施策、年代が上がると社外に目を向けた施策が効果的であると判明しています。

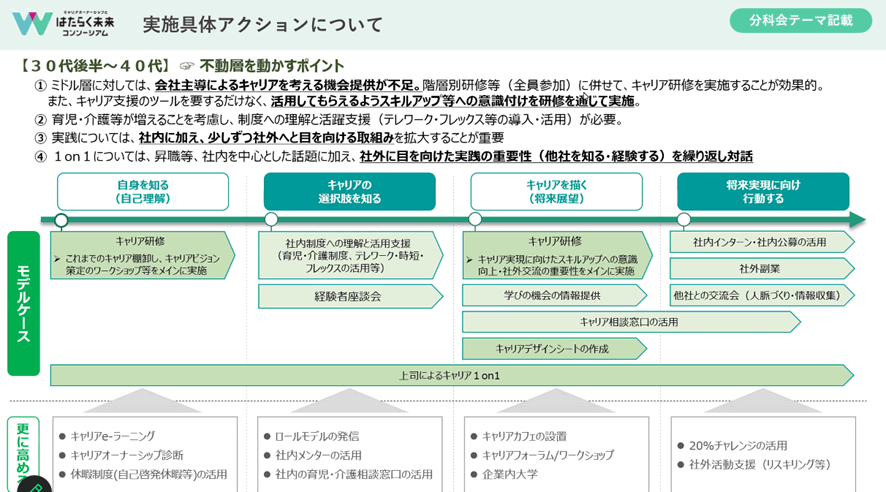

また、どの世代においても日常的な1on1に効果があることがわかりました。また、20~30代は、全員参加型の研修、社内インターンが有効でした。30代後半~40代のミドル層については、会社主導による、社内外を交えたキャリア研修が有効でした。そして、50代以上についてはその後のライフも想定した社外研修が効果を発揮することがわかりました。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

1on1が効くのはわかっているのですが、全員に1on1を実施できない現場もあります。日頃からやるのは立派ですが、部下が何十人もいたら難しいですよね。そこで、不動層にはこうすべきだ、という具体的な結論を出してもらえるとさらによいですね。さらにデータを取らずとも、思い切った提案でもいいと思います。

永島さん:

打ち手のところを少し深めてほしいのは、タナケン先生と同じですね。僕も共感するところとして、20代は「別の会社に行った、自分の同期より遅れているのではないか」といったことばかり気にしているんですね。なぜそうなるかと言いますと、自社のことをよく知らないんですね。これから会社が目指す姿を知らないから、目の前の比較に追われてしまう。

そして、40代・50代はコンフォートゾーンに落ち着いてしまって、動けない人が多いのでしっくりくる打ち手が多かったと思います。

第8分科会 自発的にキャリアオーナーシップを意識させる

実践的アプローチ -特定の不動層対応と具体的な打ち手- 2班

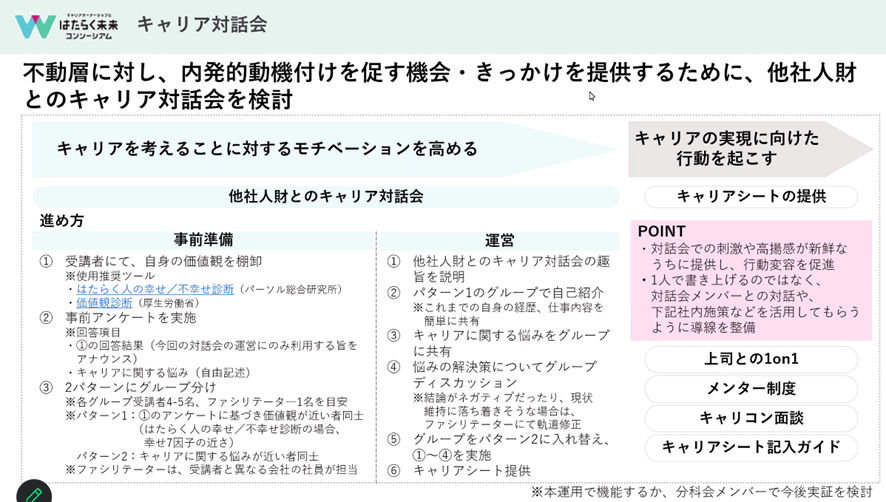

私たちは、特定の不動層に対するアプローチを模索しました。各社で打ち手は出しているが、不足している面があるであろうと。特に、不動層へ自発的なきっかけを与えられないだろうか? と考え、不動層がどういった方々なのかを分析していきました。

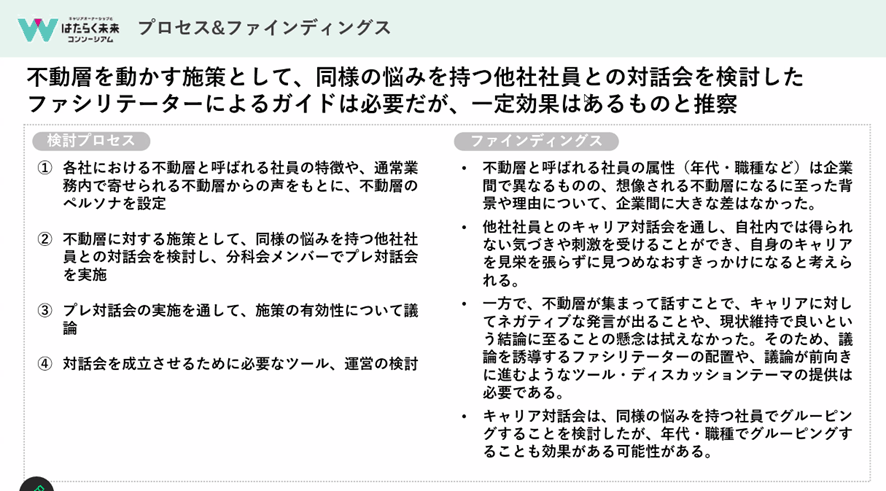

具体的な施策としては、他社社員との対話会が望ましいと結論を出しました。現状では、私たちの分科会の人事で対話会を検証してみました。実証実験を踏まえた結果も、最終報告へ織り込みたい狙いです。

実施した結果としては、不動層になる背景には大きな差がなかったこと、そして自社内では得られない気づきをもとに、キャリアを見直すきっかけになることがわかりました。一方、不動層が集まるため、キャリアについてネガティブな発言が出やすいこともわかっています。

この対話会を提案している根拠として、不動層へは (1)キャリアを考えることへの抵抗を減らす (2) キャリアを考えるワクワク感を盛り込む ことが重要だと判明したためです。1on1ですとワクワク感は出づらいため、異なるキャリアを他社で積んだ方との対話が刺激になると考えています。

私たちはまず、内発的動機付けをするためのアプローチを考えました。人事発信で不動層のマインドを変える、行動変容を起こすには限界があると思われるからです。施策を出しても活用してもらえないわけですから、内発的動機付けをするような機会を提供すべきであるという認識です。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

かなり重要な施策に踏み込んでいますね。1班は1on1の推奨、そして2班はグループでの対話を提案してくれたわけですね。他社交流をするときに、どういうストーリーで伝えるかが課題ですよね。

「キャリアについて十分聞いているよ、もう十分だ」と、不動層がもっと不動層になってしまうリスクがありますよね。私たちが表明すべきは「不動層って悪くない」とメッセージに込めて場を作ることが大事でしょうね。

永島さん:

不動層自身も、不動層になった理由はわかっていなかったり、自分が不動層だと感じてもいなかったりしますよね。だから対話会を実施すると、自分のキャリア観が明確になるのでよいと思います。実施の際は、目的を明確化するとさらによいですね。

第9分科会 キャリアオーナーシップ実践を阻む壁とその打ち手

-キャリアオーナーシップ非協力者の相互理解と共存アクション-

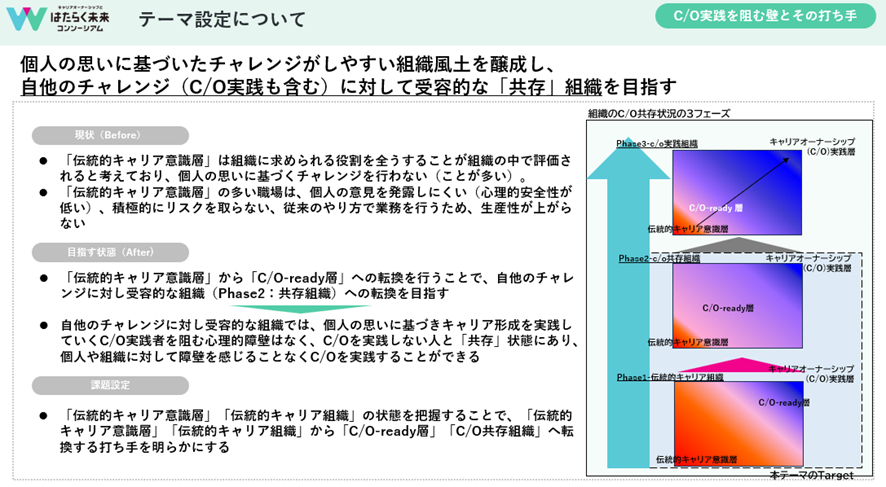

私たちは組織を、(1) 伝統的キャリア組織→(2) キャリア意識が共存する組織 → (3) キャリアオーナーシップが実践できている組織の3フェーズに分けました。そして、伝統的キャリア組織が、自他のチャレンジに対して受容的な (2) 共存組織を目指すことをテーマにいたしました。

キャリアオーナーシップを発揮しづらい伝統的職場とは、キャリア意識を抱きづらく、心理的安全性が低い職場を想定しています。そして、伝統的キャリア組織のポイントをまとめました。そして、キャリアオーナーシップを育成するための心理的安全性を醸成できれば、組織は変わっていくと考えました。

分科会ではヒアリングを実施し、「キャリア実現の前に個人の思いを実践できていないのではないか。個人の思いに対する効果的な対話が必要ではないか」という結論に至りました。まずはキャリアオーナーシップを抱いても、どうせ実現しないという誤解を払しょくする必要性があると考えています。

そして、共存組織を作るための打ち手を考えました。組織全体としては、対話の風土醸成が必要であると提示しております。今後の展望ですが、壁打ち会でも実践ができなければすぐに伝統的組織へ戻るのではないかと示唆をいただいており、対話の場を提供していければと考えております。

タナケン先生と永島さんのコメント

タナケン先生:

伝統的組織から、キャリアオーナーシップ実践組織へのトランスフォーメーションを深く扱っていただきました。制度で何を入れるとよいかを書けると、よりキャリアオーナーシップを育成・促進しやすいと思います。意識を変えることはかなり難しいので、制度でアプローチして、じわじわとキャリアオーナーシップへの需要度を高めていくストーリーであればよりよいと思います。

永島さん:

非常によいなと思ったのが、あいまいなことを言う方が多いんですよね。Z世代、地位、権威。主観的な言葉が多いのです。それを、伝統的キャリア意識としっかり定義し、どこが違うのか議論してくれました。伝統的組織にも良いところはありますから、移行期間を経て両方の良さ・悪さをミックスしながら事業に合わせていければよいと思います。キャリアオーナーシップが絶対的に良いものだ、という視点よりも、組織全体の利益になるのではないでしょうか。

タナケン先生からの総括と、事務局からのお知らせ

タナケン先生:

みなさま、ありがとうございました。素晴らしい発表でした。この発表がこれから白書になりますので、もうひと頑張りしていただきます。白書になった際には、ぜひみなさんの社員へ伝えていただければと思います。第4期まで続きました。そして、確実に深いファインディングが見つかっています。第5期については事務局から連絡があると思いますが、「キャリアオーナーシップで社会を動かす」ため、今後ともぜひよろしくお願いいたします。

司会:

みなさま、お疲れさまでした。オンライン参加のみなさまもありがとうございます。今回で発表は終わります。そこで、2月は活動の振り返りと、来期に向けての対話をしていただきます。

事前準備として、コンソーシアム活動を踏まえ、具体的にみなさまが取る次のアクションをプレッジ(宣誓)として書いていただくようお願いいたします。プレッジの内容は、参加された分科会のものでなくても構いません。

また、来期コンソーシアムで取り組みたい課題について、参加すると仮定して書いていただければと思います。この来期の課題については任意記入とさせていただきます。

また、外部向けの成果報告会を開催いたします。発表者を1~2名決めてください。みなさま、非常にすばらしい分析をまとめてくださったのですが、それを白書にすると3ページほどになってしまいます。今回、白書に載せきれないスライドも公開いたしますので、掲載できないものはお知らせください。

そして、キャリアオーナーシップ経営アワードも絶賛エントリーを募集しております。みなさまのご応募をお願いいたします。

そして、2月から3月にかけて、各社のインタビューをさせていただきます。ぜひご連絡をお待ちしております。

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛(キャリアオーナーシップ リビングラボ)

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)