事務局からのご挨拶

司会:

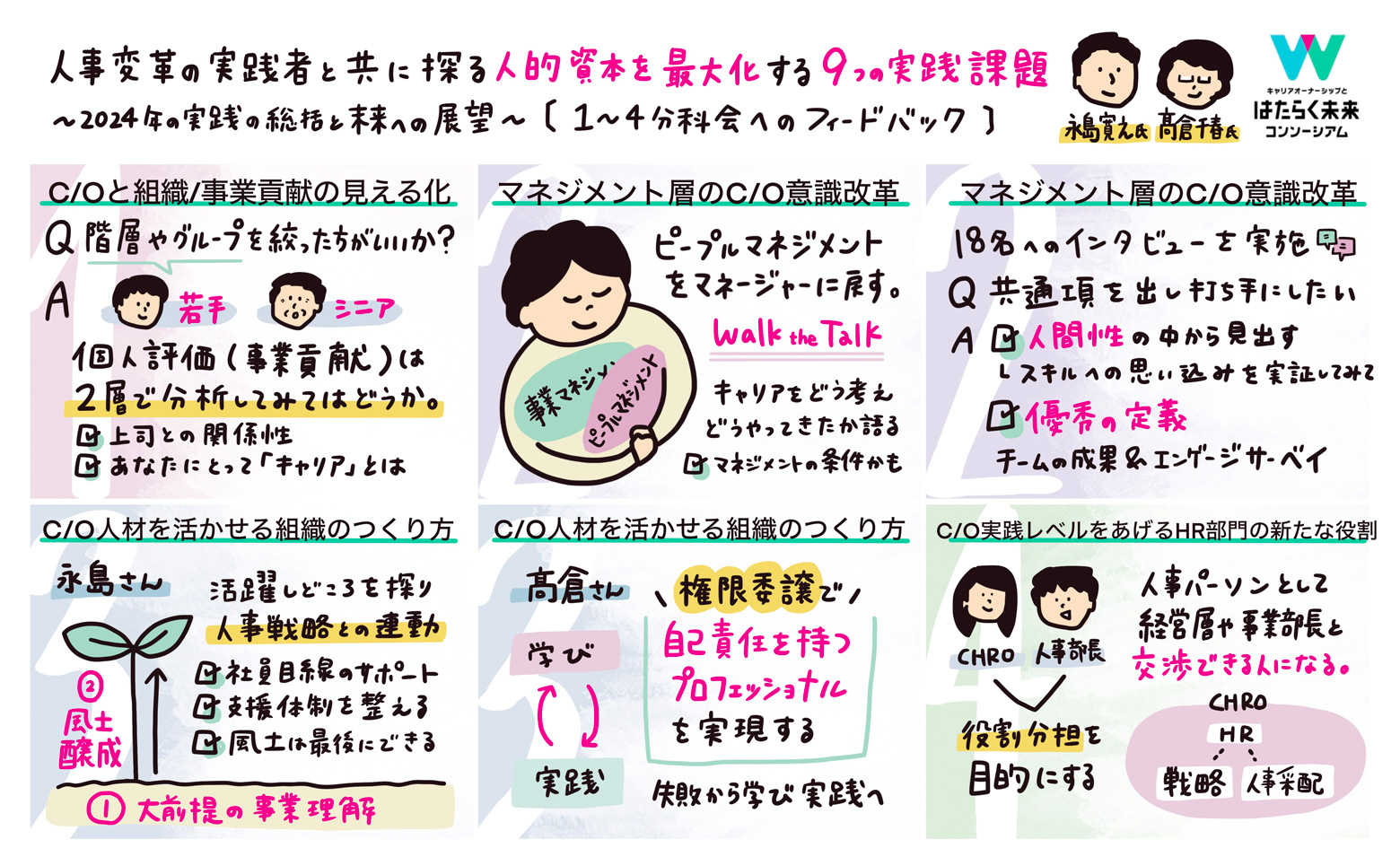

「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」は第1期が2021年に始まり、当初8社だった参画企業・団体も48社まで拡大しました。コンソーシアムでは参画企業の個社がはらむ不確実な項目を紐解いて課題を特定し、解決に向けたアクションの実践と検討を進めています。今回のセッションは、9月から約4か月かけて議論していただいた内容へのフィードバックをいただく機会です。

各分科会のプレゼンテーションとフィードバック サマリー【前編】

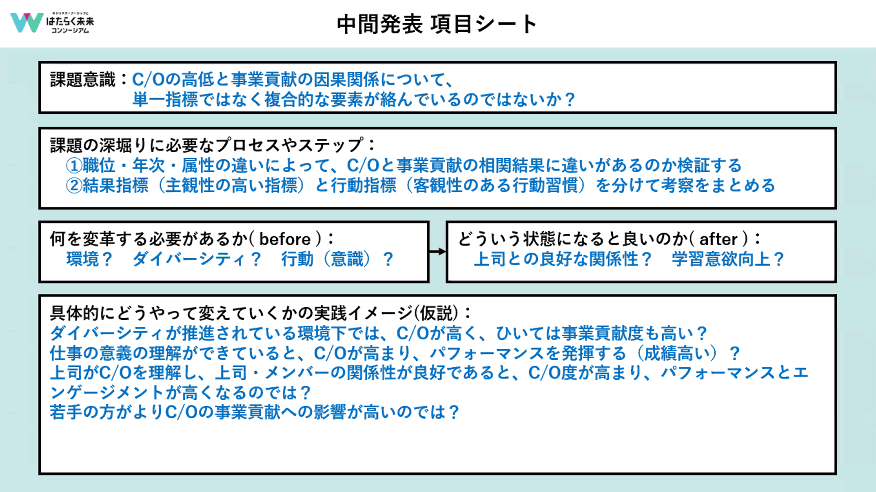

第1分科会 キャリアオーナーシップと組織/事業貢献の見える化

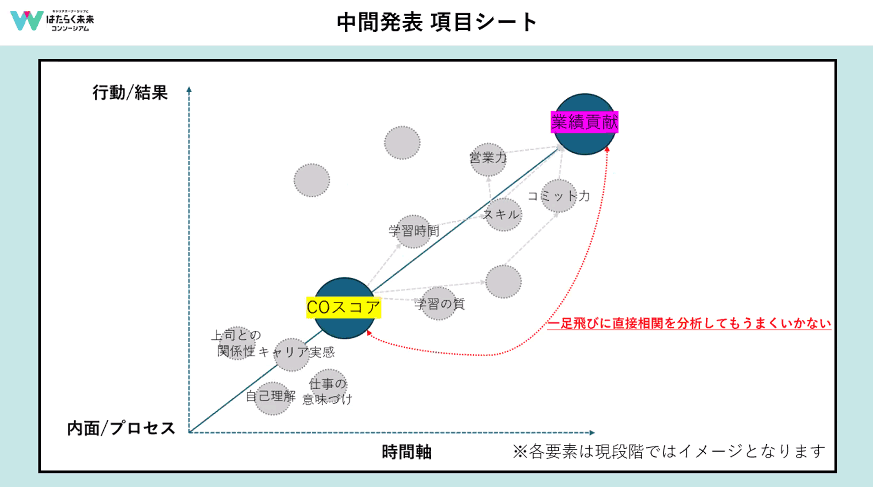

私たちはキャリアオーナーシップと事業貢献の見える化に努めています。ただし「キャリアオーナーシップスコアが高いから事業貢献が生まれる」と一足飛びに結論を出すのではなく、間に学習の質、スキルアップ、上司との関係性などさまざまな変化があり、結果として事業貢献へつながるといった図を描いています。

現時点では「キャリアオーナーシップと個人評価」であれば、非管理職において緩い相関が見えています。しかし、マネージャー以上ではあまり相関が出ておらず苦労しています。そこで3点お伺いしたいポイントがあります。

- 個人評価以外のデータで見る方法があるのではないか

- もっと階層やグループを絞ってみたほうがデータとして意味があるものが出るのではないか

- もし望んだ結果が出ない場合、プロセスをどう見せるか

これらについて、アドバイスをいただければ幸いです。

永島さんからのフィードバック

永島:

まず、1つ質問させてください。キャリアオーナーシップと事業貢献の間のステップに「環境整備」もあるのではないでしょうか。キャリアオーナーシップの研修をしたとしても、キャリアオーナーシップをはぐくむための活躍できる環境がないと、業績貢献は生まれない可能性があるかと思います。たとえばキャリアオーナーシップの研修を受けてやりたい仕事がわかりました、それなのに同じ仕事を続けることになりました、ということでは事業貢献につながらないのではないかと。

― そうですね。まずは個人に対する人事評価を事業貢献とみなしているので。

永島:

そうすると、事業貢献というより、個人に対する評価と書くべきですかね。業績への成果だと結果が2年、3年かかってしまうので難しいのではないかと。また、思い切ってそもそもキャリアオーナーシップが高い人だけを見てもいいと思いましたが、あえてキャリアオーナーシップが低い人と比較もしたいのでしょうか。

― そうですね。キャリアオーナーシップが高まると、これだけ個人評価に影響すると言いたいのです。

永島:

データが多数必要な一方、大学の調査ではないので見やすいデータであることも重要ですよね。仮説は成果が見えやすいところを選んだ方がいいでしょうね。

― また、若手のほうが相関は出やすいという話は出ています。キャリアオーナーシップが個人評価につながる影響度は若手のほうが見やすいですから。

永島:

部署を統括するマネージャーだと、個人評価にも複雑な要素が絡みますよね。シニアにも関心がありますが。シニアでキャリアオーナーシップが上がる人は、上がると思います。シニアはスキルや経験がその分積み上がっているはずですから、成果につながりやすいかなと。

若手だけ証明しても全社で使えるか? と信じてもらえるかという懸念がありますので、若手とシニアの2層で分析されてみるのはいかがでしょうか。

やはり、キャリアオーナーシップに関する施策は導入までの意思決定が難しいため、こういった相関を出してもらえることは意義深いと思います。

― 特に、上司との関係性は重要な要素ですよね。

永島:

そのとおりですね。単なる一要素といわず、常にかかわると思います。自己効力感やエンゲージメントは、間違いなくキャリアオーナーシップへの影響が大きいはずです。

― キャリアオーナーシップと個人評価の間に、もしかしたら上司の関係性が入ってくるのかなと。

永島:

そうですね。単に上司と部下の仲がいいというだけでなく、フィードバックの機会や1on1があるかなど、上司との関係性を決めている要因についても深掘りしてほしいです。頑張ってください。

髙倉さんからのフィードバック

髙倉:

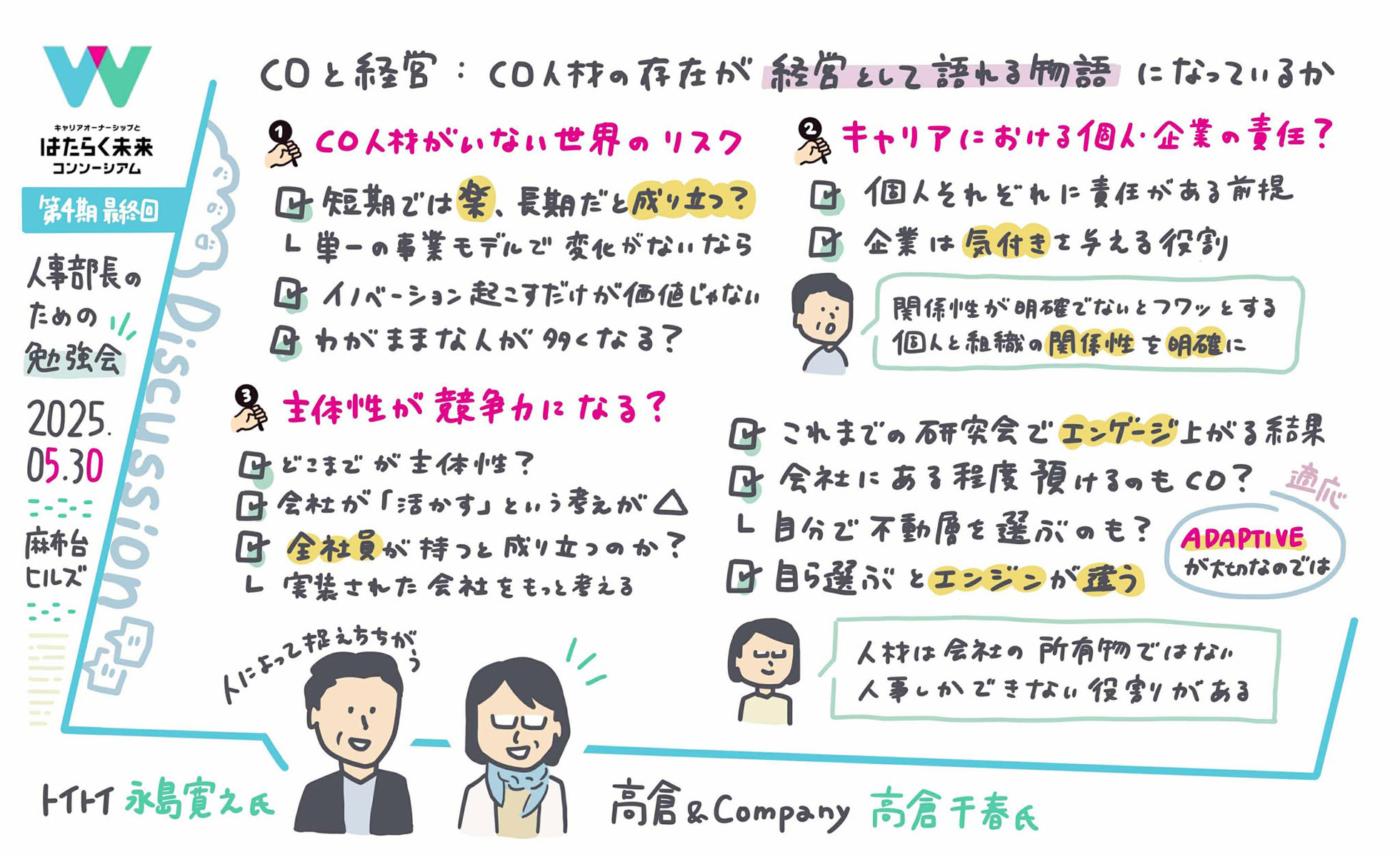

ありがとうございます。まず、キャリアオーナーシップの意味についてですが、事業に貢献しないキャリアは含まれていないと思います。我々はNPOではありません。仕事を任せられたならば学ぶし、それで評価されるしかない。それでキャリアは積み重なっていくので。そもそも事業貢献とキャリアを分けることに疑問がありました。

ということは、日本企業と外資でキャリアの意味が異なるのではないかと考えます。したがって、アンケートで「あなたにとってキャリアとは何か」を問いかけてほしいと思います。

もう一つ、本コンソーシアムに参画されている大手優良企業さんに多い落とし穴は、業務が分割されていることです。そうすると組織貢献、事業貢献が遠い世界に感じますよね。やらされ感がでます。いい上司はどういう人か、という話が出てきますけれども、どういう上司がスタッフをちゃんと使えているかを考えると、その人の業務の行く先にどんな価値があるかを対話しているのです。

みなさんの上司にどんなタイプがいるのか、かつてOKRという単語がよく使われましたけれども、そういったものを提示してもいいのではないかと思います。

― ありがとうございます。

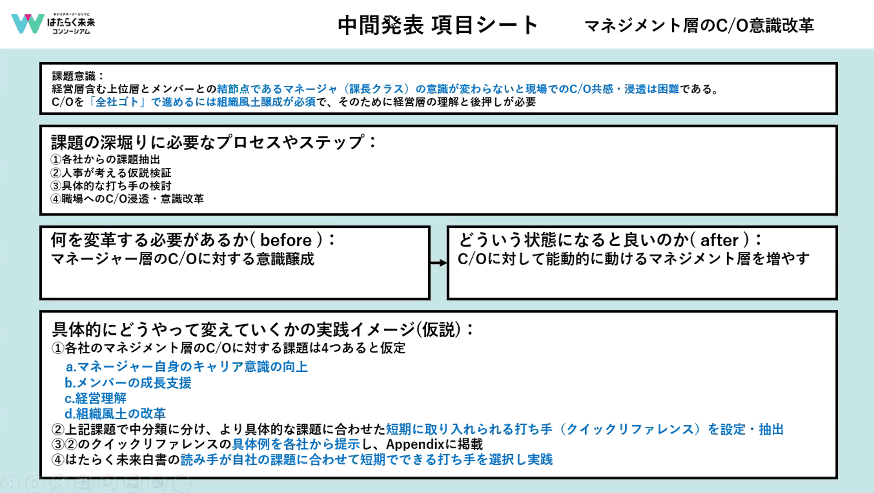

第2分科会 マネジメント層のキャリアオーナーシップ意識改革

1班

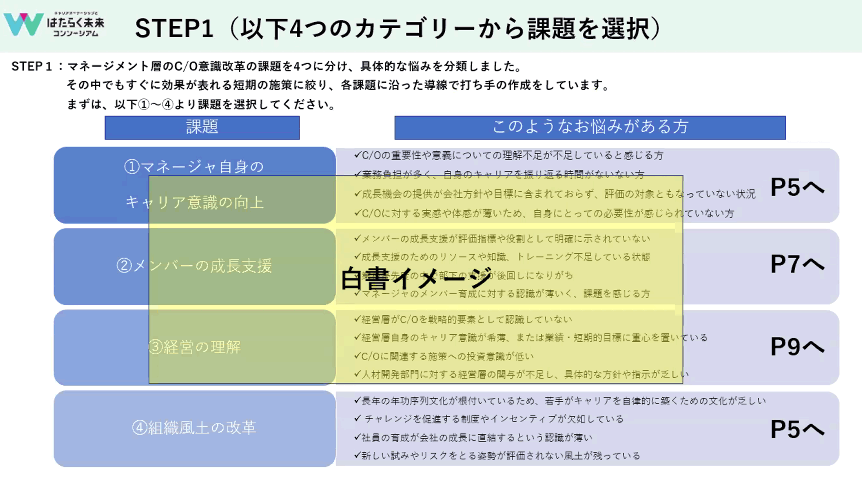

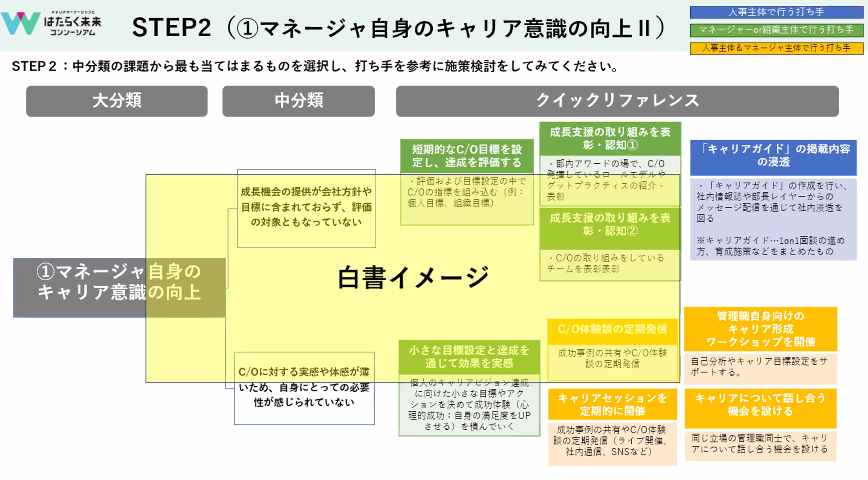

私たちは、ほぼ成果物が完成形に近いため、ご所感をお伺いできればと思います。私たちはマネージャー、つまり課長クラス以上のキャリアオーナーシップを育てるための施策を考えています。特に、キャリアオーナーシップに対し能動的に動けるマネージャーを増やすことを中間ゴールとしています。

具体的なステップとして、我々はまず分科会各社の課題感をアウトプットしました。次に仮説を4つ立てました。

- マネージャー自身のキャリア意識の向上

- メンバーの成長支援

- 経営の理解

- 組織風土の改革

そして、仮説をもとに打ち手を検討しました。特に今回は、短期間ですぐ打てる施策に集中することにしました。具体的な打ち手は他社事例を参考にしていただく資料として「はたらく未来白書」でお届け予定です。

こちらがアウトプットのイメージです。

永島さんからのフィードバック

永島:

ありがとうございます。ここ数十年、マネージャーへピープルマネジメントを求めていないんですよね。これまでは事業マネジメントだけを任せていました。このプロジェクトは、ピープルマネジメントをマネージャーに戻そうという流れだと思います。

マネージャーがキャリアオーナーシップを持っていなかったら、いろいろな問題がありますよね。特に ②メンバーの成長支援 についてですが、マネージャーは忙しすぎて成長支援ができる状況なのか、という問題があります。マネージャーがメンバーの成長支援をするインセンティブがあるのか。

そこで私がよく伝えるのが、メンバーの成長支援ができない人は好かれないということです。そこでメンバーの成長支援をすると「変わったよね」と言ってもらえますよ、とお伝えすると支援に動いていただけることがある。ただ、単なる業務のアドオンでは難しいでしょう。どうやって引き算するかが重要だと思います。

― ありがとうございます。

髙倉さんからのフィードバック

髙倉:

日本企業の特性を考えると、キャリアオーナーシップが浸透するかどうかはマネージャーにかかっていると思います。マネージャーがどういう立ち位置で、かれらが何に困っているのかを考えてみましょう。今まで上意下達で企業の成長を押し上げてきた人たちじゃないですか。会社の言われたことをちゃんと頑張って、育ってきた人たちですね。

それがいきなり、部下のキャリアオーナーシップが大事だから尊重せよと言われても、という方がいるかもしれません。しかし、かつてはキャリアオーナーシップを持っていたのだと思います。いろいろな選択から自分が何かを選ぶときに、キャリアオーナーシップは生まれます。日本に転職の概念は薄いので、キャリアオーナーシップは就職時に発揮されたのだと思います。ですから、マネージャーにはその起点にまで立ち返ってみていただきたいです。「どうしてこの会社に入ろうと思いましたか」「どういうところが働き甲斐ですか?」と。

研修の講師も、呼んでいいと思います。語ってもらうことが大事です。キャリアをどう考えてきて、どうやってきたかという物語ですね。成功も失敗も織り交ぜて、成長のヒントになる語り部を増やすとよいでしょう。講師は外部でなくてもいいと思います。逆に、そういうことを語れない人は、上長にしてはいけないと思います。

外資なら、Walk the Talk といって、語り部ができないなら部下を持たせないんです。マネジメントの条件として、これを入れてもいいと思います。

第2分科会 マネジメント層のキャリアオーナーシップ意識改革

2班

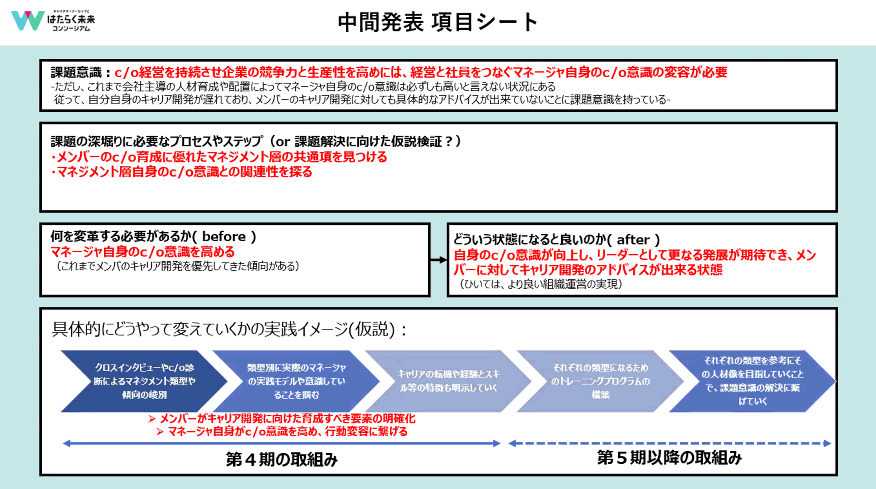

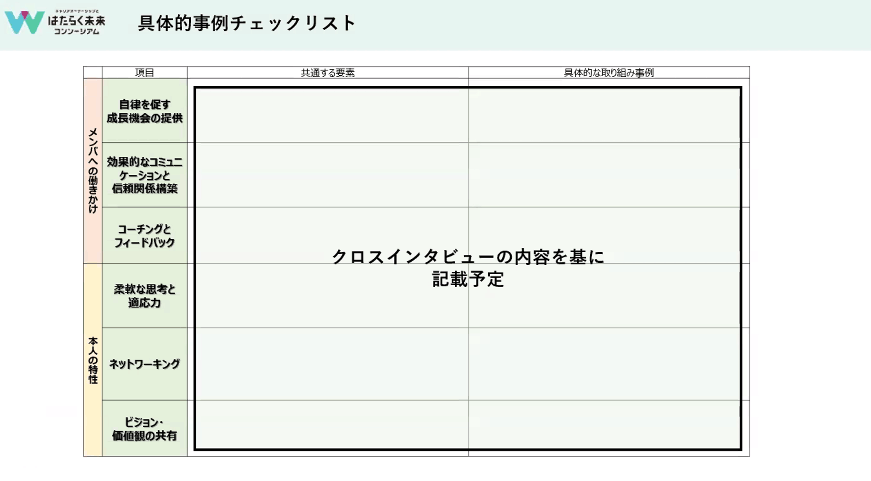

私たち第2班も、マネージャーに注力した議論をしています。マネージャー自身がキャリアオーナーシップを意識していないため、メンバーのキャリアオーナーシップも育てられない。その状況を打破するために、キャリアオーナーシップ意識の高いマネージャーを選び、定性的なインタビューを実施しました。

インタビューはこの6項目をチェックしています。ご自身の特性と、メンバーへの働きかけの共通項を洗い出す狙いです。インタビューは全18名に実施し、共通項およびキャリアオーナーシップ診断との相関、そして職種・年代別の傾向を出す予定です。

永島さんからのフィードバック

― まず、なかなか共通項が出づらくて。かつ、田中研之輔先生からは「最終的には1年でこれをやれれば変わります」という情報を出しましょうと教えていただいているのですが、実際に打ち手としてどんなことを示唆すべきかに悩んでいます。

永島:

なんとか共通項は出したいですよね。どういったかたちで、共通項を出そうとされたのですか。

― たとえば360°評価に、1on1を受けた側の満足度など、客観性のあるデータで選んでいます。部下の満足度が高く、成果も出している上司、ということですね。ただ、ご自身のネットワーキング行動はかなり低いことがわかっています。つまり、メンバーの育成には熱心ですが、ご自身のキャリアオーナーシップの育成はできていないと。

永島:

ピープルマネジメントができるマネージャーを選んだわけですね。それで共通項を出せれば、一つのこの研究での答えなのかなと思います。それをさらに深めていくというつなぎになればと思います。

職種、年代別も大事だとは思いますが、あまりそこは関係ないと考えています。どちらかといえばピープルマネジメントができる人というのは人間性なので、そこを頑張って見出していただきたいです。その方々自身のキャリアオーナーシップスコアが低くても、それもまた事実ですから。逆に、メンバーのキャリアオーナーシップを育てられる方でもできることがあるという示唆でもよいと思います。

― ありがとうございます。共通項がぱっと見てないこともファクトだと思いますので、傾向を出していくことに注力したいと思います。ピープルマネジメントを経験した年数については、差分を出したいですがいかがでしょうか。

永島:

傾向を見る必要はあると思います。往々にして、若い方、つまり抜擢された方は成果で選ばれています。そもそもプレーヤーとして優秀だから選ばれているので、ピープルマネジメントが苦手なのでは? という仮説があります。しかし、本当にそうなのでしょうか? という検証ができますね。

マネジメントのスキルについては思い込みが横行していますから、それを実証してもらえるのがありがたいことです。先ほどの、メンバーにキャリアオーナーシップ育成ができる上司ですら自身のキャリアオーナーシップをおろそかにしているというのも、我々の思い込みを打破してくれる成果です。

逆に、メンバーのキャリアオーナーシップ育成が苦手なマネージャーへのヒアリングは……できませんかね。失礼ですかね。

― そうですね。ただですね、部下のキャリアオーナーシップを育成できるマネージャーにインタビューしてみると、部下に嫌われたり、事業閉鎖に立ち会わざるをえなかったといった挫折を乗り越えて到達している方が何人もいらっしゃったので、今のマネジメント・スタイルに対する鍵になっているのかもしれません。

永島:

いいインタビューをされていますよね。メンバーのキャリアオーナーシップ育成スキルについては、先天的なのか後天的なのかが議論になりますよね。というのも、マネージャー研修で「キャリアオーナーシップを育成するマネージャーが自動的にできる」とは思えないのです。たとえば、部下に嫌われたときに内省できる能力があるとか。そういうヒントが、掘り下げると出てくるのではないでしょうか。楽しみにしています。

司会:

ありがとうございます。第3分科会では、班ごとではなく分科会ごとにフィードバックをいただこうと思います。

髙倉さんからのフィードバック

髙倉:

とてもロジカルにまとまっていると思います。課題はおっしゃるとおり、キャリアオーナーシップを育てるうえでマネージャーの意識がとても大切なので、どうしたよいかというものですね。

さて、優秀なマネージャーを見てリサーチするのは素晴らしいと思います。しかし、まずもって優秀さの定義を知りたいですね。私の提案は、(1) 継続的にチームの成果を出す方 (2) 部下のエンゲージメントサーベイの結果が高い方 の2つを、過去5-6年の成果を出した方で選んでいただければと思います。

― おっしゃるとおり、360°評価や1on1の成果で選抜しています。ただ、パフォーマンスのほうが弱いですね。

髙倉:

キャリアオーナーシップを語るとき、抜けてしまうのはそこなんですよ。しかし、会社がほしいのは自社に成果を出す方なんです。ですから優秀な例になる方は、事業でも成果を出しているべきですね。部下のキャリアオーナーシップを尊重して「よし頑張れ」といって、チームで成果を出した方。

さらに、部下のオーナーシップのスコアも大事ですよね。その方がキャリアオーナーシップがないのに、部下にキャリアオーナーシップを持てと言われてもしらけますよね。これからの上司は、今までの成功のストーリーを否定して、自分を見直せた方でなければいけません。ネットワーキングできている方でないと、レジリエンスが育たない。その学び続ける姿勢にも焦点を当ててほしいなと思いました。

― ありがとうございます。クロスインタビューで大きな材料をいただいたので、反映していきたいです。

司会:

ありがとうございます。第3分科会では、班ごとではなく分科会ごとにフィードバックをいただこうと思います。

第3分科会 キャリアオーナーシップ人材を活かせる

組織のつくり方 1班

私たちはキャリアオーナーシップを活かせる組織作りについて研究しています。1班のメンバーは、各社キャリアオーナーシップ人材を活かす組織の解釈が各社でいろいろあるなと気づかされました。逆に共通項としてエンゲージメント向上、パフォーマンス向上については共通項があると認識したところです。

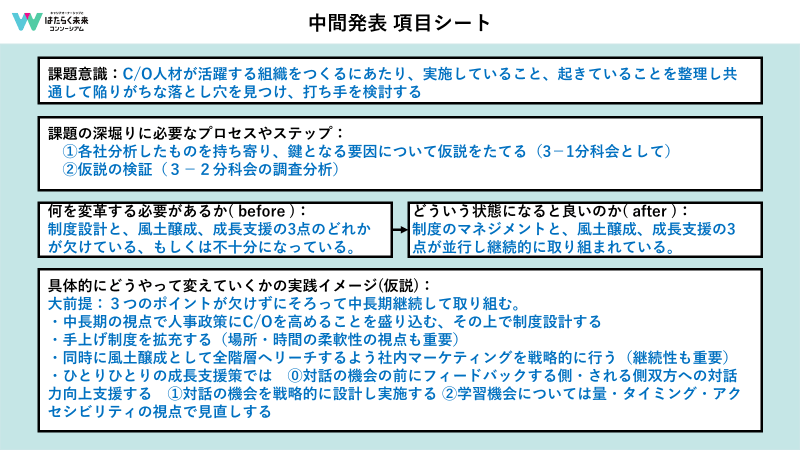

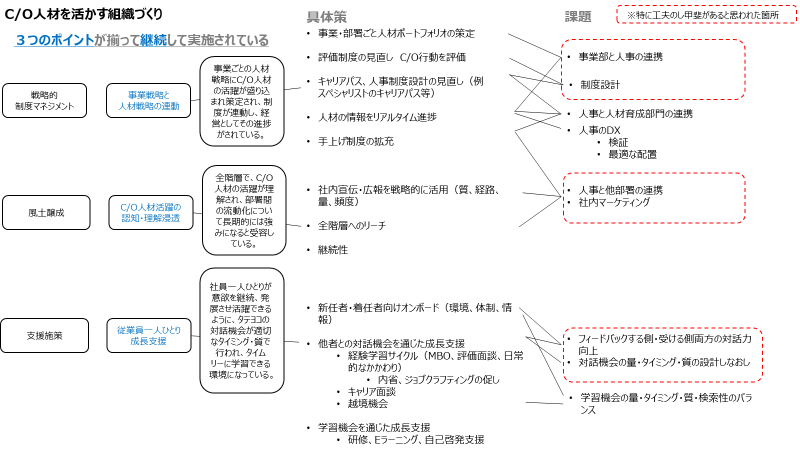

特にこの図にあるとおり、(1) 事業戦略と人材戦略の連動、(2) キャリアオーナーシップ人材活躍の認知・理解浸透、(3) 従業員ひとりひとりの成長支援 に鍵があると見ています。すなわち、この3つのうちひとつでも欠けるとキャリアオーナーシップが育つ組織にならないのではないかと考えています。

そこで、これら3つの要素に対する具体策を考えてもらっているのが、同じ分科会の第2班です

第3分科会 キャリアオーナーシップ人材を活かせる

組織のつくり方 2班

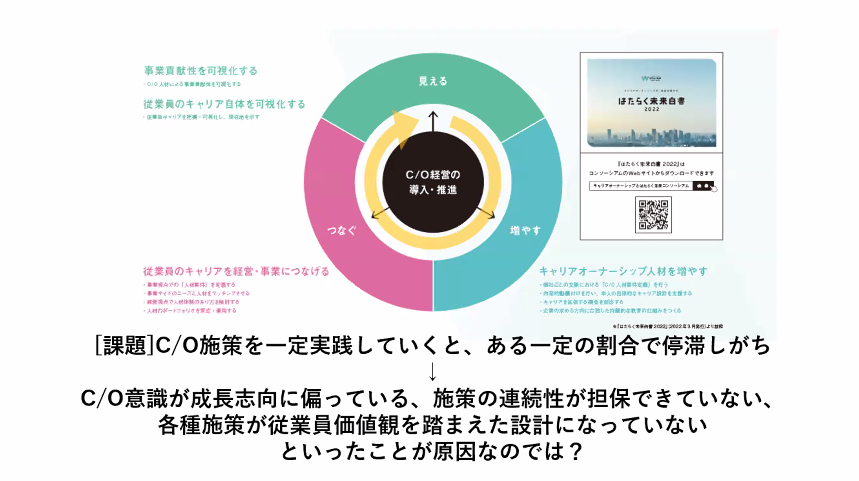

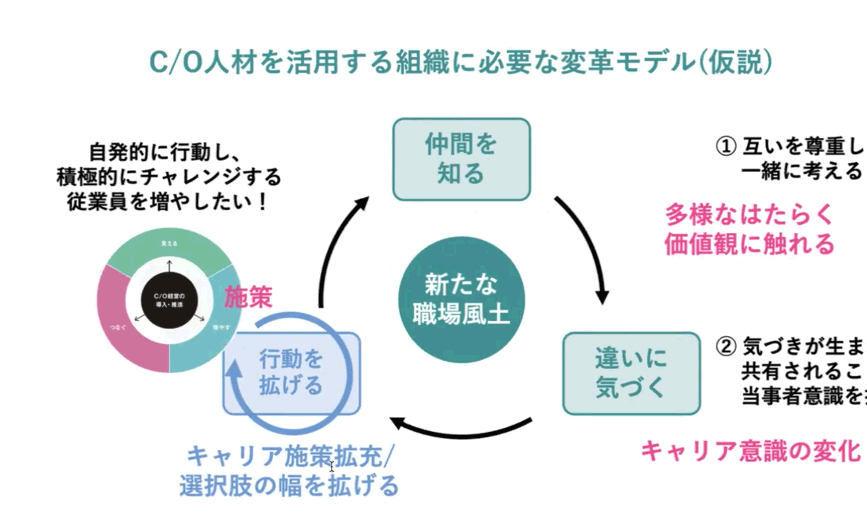

では、第2班からバトンタッチしたいと思います。私たちは、1班の3つの条件がそろったとしてもぶつかる壁について議論しています。キャリアオーナーシップに乗り気になってくれる層は限られていて、どこかで停滞する。この停滞についての解決策を議論しました。

私たちが導きたい状態は「キャリアオーナーシップ人材が多様なはたらく価値観に触れ、違いに気づき、そして行動を拡げるサイクルが生まれる組織作り」です。そのために、キャリアオーナーシップ施策の取り組み状況と、パーソルキャリアさんのはたらく幸せ7因子をクロス集計して、施策に反応していない層を明らかにする試みを行っています。

逆に、キャリアオーナーシップ人材を活性化できている組織では、メンバーのはたらく価値観に応じた打ち手を用意できているのではないかと考えました。これらをもとに調査しています。

永島さんからのフィードバック

永島:

おっしゃるとおり、人事の施策がハマる対象というのは、全体の2割にすぎません。そして、この2割は施策が何であれ真面目にやってくださる方々なんです。つまり、施策が刺さっているとは言えないんですね。しかし、タレントマネジメントでやるべきことは、残りの8割にアプローチすることですよね。長きにわたる「なんでこの人たち、動かないんだろう」というみなさんの苦労が想像できます。

そもそもの問題として、第1班の要素で出てきた (1) 事業戦略と人材戦略の連動 の前提である、事業戦略をどこまで社員が理解できるレベルで浸透しているのかという問題がありますよね。風土の醸成も大事ですが、大前提に事業の理解があります。

たとえば、それぞれの会社をイメージしたとき、会社がどういうビジネスモデルで、どこに活躍しどころがあるのか。それがわからなければ、人事戦略との連動にも無理があります。そういった社員目線でのサポートが必要ですね。

― キャリアオーナーシップを活かす組織作りについて3つのポイントをまとめたのですが、この優先度についてはどう思われますか。

ほぼ同じ重要度だと思いますね。ただし、時系列では (3) 従業員ひとりひとりの成長支援、(1) 事業戦略と人材戦略の連動、(2) キャリアオーナーシップ人材活躍の認知・理解浸透 だと思います。

まず、風土ができるのは最終結果だと思います。風土を作ろうとしても、できないんですよね。まずは支援が特に大切です。戦略を待つと従業員を待たせてしまうので。まずは支援体制を整える。組織のうち5割から6割の人がキャリアオーナーシップを持っていれば、合格点だと思います。それを目指すためのステップかなと。

― キャリアオーナーシップに興味がないことも価値観であり、スタイルのひとつ。キャリアオーナーシップを邪魔しないでもらえれば、共存できるという話をしていました。

永島:

深いですね。全員向けの施策じゃなくていいと。良いと思います。

髙倉さんからのフィードバック

髙倉:

組織はどう作られるのかを考えると、戦略的にはどんなフレームで、どこに誰を当て込むかという話だと思います。しかし、ここで議論されているのは「どう人が動いていくか」という話ですね。

たとえば、風通しのいい組織を作りましょう、とよく言います。しかし、本当に部下の話を聞く上司がいないと、そんなものは実現できないわけです。

このテーマでは仮説が肝になるはずなのに、そこがわかりにくかったと思います。第1班でいえば、なぜこういう仮説なのか?というのが疑問です。また、第2班でいえばキャリアオーナーシップを浸透させる施策が響いていないと言いますが、「なぜ停滞しているか」の原因を想定したものが仮説ですよね。最終的に、なぜ停滞しているかをとらえにいくわけですから。このあたりがわかりにくかったと思います。

良かったところでは、キャリアオーナーシップが育つサイクルが明瞭になりましたね。

ちなみに、キャリアオーナーシップというのはかなり大変な話で、主体的にキャリアを選ぶわけだから自己責任になるわけです。これができないと、プロフェッショナルとは言えない、キャリアオーナーシップがあるとは言えないわけです。

― 実際、「自己責任を持つプロフェッショナル」というものを実現するためにはどうしたらいいですか。

髙倉:

ずばり、権限委譲です。「責任を取る」という言葉を日本企業でやると、失敗をつめる文化になりますね。そうではなくて、失敗したら学んで、新しいものを立ち上げてくださいということ。

学びと実践が、くるっと回るようにしなくてはならない。停滞とは、そのサイクルがどこかで止まっているということです。ぜひこの図を中心に、班を超えて協力し、仮説をブラッシュアップしてみてください。

― ありがとうございます。1班の上図にある3つのポイント (1) 事業戦略と人材戦略の連動、(2) キャリアオーナーシップ人材活躍の認知・理解浸透、(3) 従業員ひとりひとりの成長支援 が生まれた背景について補足させてください。私たちはすでにキャリアオーナーシップを育てる施策はやっているが、思うように育ってくれないという課題意識がありました。そこで、3つのポイントが必要だよねとなったわけです。

髙倉:

ありがとうございます。でしたら、この3つがほんとうに必要なポイントかを、インタビューなどで検証できるとよいですね。

第4分科会 キャリアオーナーシップ実践レベルをあげる

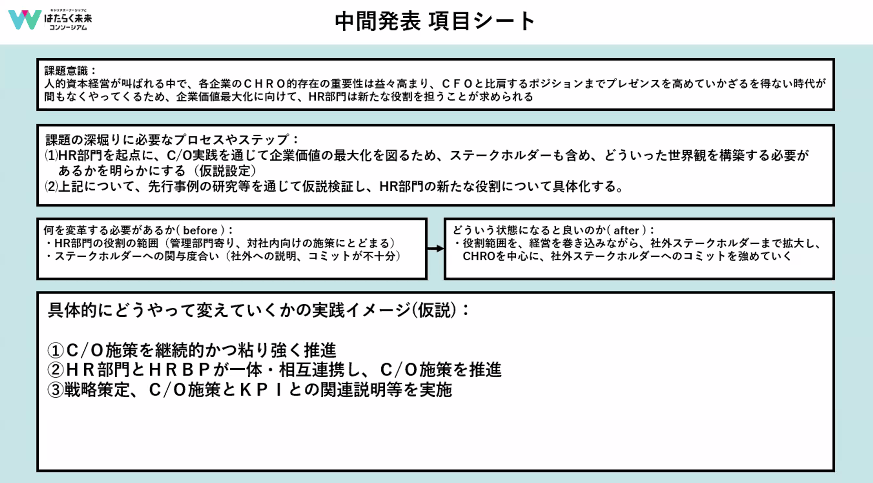

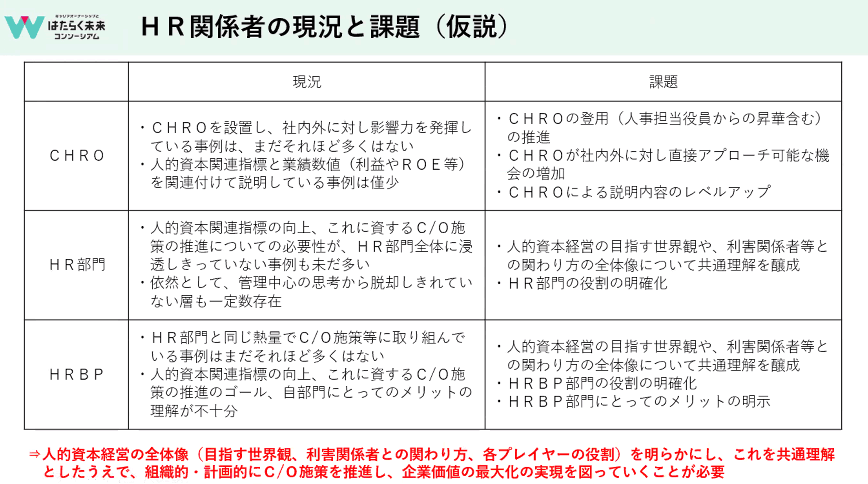

HR部門の新たな役割

私たちは、人事部門の役割が今後、CFOと同じくCHROが扱われる時代が来るだろうという考えのもと、どういう世界観があるかを具体化しています。現在内向きになっている組織を、外のステークホルダーへ情報発信できる組織作りを考えています。

そのための施策として、以下の提案をしています。

- キャリアオーナーシップ施策を継続的に推進

- 人事部門とHRBPが一体・相互連携しキャリアオーナーシップを推進

- 戦略策定において、キャリアオーナーシップとKPIの関連性を説明

また、人事の関係者を3つに分け、課題を明らかにしました。

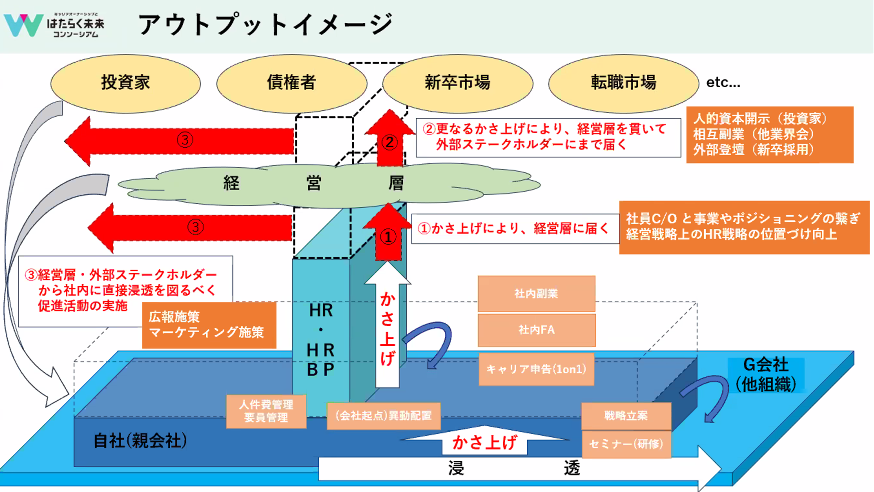

そして、我々が描きたい世界観がこの図のとおりです。

また、今後CFOと比肩する役割になるためには、「人事を通じて社内のキャリアオーナーシップの推進役になるとともに、社外に対する説明責任者として企業価値向上へコミットする」ことが求められるであろうと考えています。

永島さんからのフィードバック

永島:

CHROって大変なんですよね。そこで、CHROと人事部長は分ける前提でしょうか。

― おっしゃるとおりです。

永島:

結構その部分は大事で、CHROは経営層なのですよね。より事業計画に入っていく必要があります。しかし、多くの会社でCHROは人事部長と兼任になっていて、事業を考えているのに懲戒案件や採用面接に時間を取られてしまっています。キャリアオーナーシップも果たしてCHROが旗振り役になるべきか? というのは疑問です。たとえば、何をCHROにキャリアオーナーシップの面でやらせたいでしょうか。

―社外に対してキャリアオーナーシップ育成のビジョンや予算獲得に関して、ステークホルダーとやりとりしていってほしいですね。また、外部に対し自社がやっていることを発信し、自社評価を外部に向けて発信していただきたいです。

永島:

今まで事業計画が「人事部長まで降りてくる」スタイルでしたよね。そこでCHROが「いま、自分たちが持っている組織で何ができるかを理解し、そして事業戦略を達成するために組織をどう変えていくかを考えて提案する」業務を担います。ですから、キャリアオーナーシップを推進するのは人事部長にお願いしたいというのが本音です。

事業環境が変化し、期中に新しい要素が加わったり、事業をやめたりするケースがあります。同じように人事においても変化がありますよね。その2つに両方対応するとなると、CHROの負荷が大きすぎるわけですね。そうすると、CHROがただの代弁者になってしまう。

組織によっては、他の部門から異動でCHROになるケースもあります。人事のトップがCHROではないわけです。そこを踏まえていただくといかがでしょうか。

― おっしゃるとおり、役割分担を明確にしたいと思います。

髙倉さんからのフィードバック

髙倉:

人事の目線を上げていくことに大賛成です。そして、キャリアオーナーシップの動きが人事の動きにもいい影響があると思っています。私は外資の経歴が長いのですが、日本の人事はみなさんがおっしゃったとおり、内向きだと思います。

なぜかというと、「誰を昇格させるか」と「昇格・降格時に周囲の人をいかに説得するか」に力を注いでいるからです。とにかく、周りの方を納得させることに腐心していますよね。

これを破るのが、キャリアオーナーシップではないかと期待しています。人のキャリアを一律管理はできません、一人ひとりが持っているキャリアオーナーシップに基づいて評価しています、と伝えられるわけです。

次に、このかさ上げの図で何が必要かを考えてみましょう。まずはみなさん、それぞれが人事パーソンとして経営層や事業部長と交渉できる人間になることです。

たとえば、事業部長から「こんな人を採ってくれ」と言われて、「そんな人は市場になかなかいませんよ、そういう人を雇ってあなたの部署はどういう成果をだせますか?」と、交渉できますか。それができるくらいの人間になりましょう、という話です。

さらなる論点として、HRとCHROが別であることが不思議ですよね。CHROは戦略を語る人で、HRは人事の采配を行います……と、別にされることがおかしい。それぞれは同じですからね。CHROの下にHRがあり、その中に戦略を考える部門と、人事の采配をする部門があるべきだと思うのです。

そして、今エネルギーを使っている登用と評価は、事業部門に任せていいのです。たとえば、多くの日本企業では社員の個人情報の保護方針なども人事が見ていますが、現場に任せていいはずです。そうすれば、本来の人事がやるべき戦略策定に時間を割けます。さもないと、ずっと雑務に追われて、いつかAIに仕事を奪われます。ですから、みなさんの能力を活性化するためにも必要な業務を切り出してください。

― 実は、午前中のセッションでフィードバックを担当された、元ニトリのCHROであり、現在はトイトイ合同会社の代表である永島さんに、人事部長とCHROは別の仕事だよね、と言われたばかりでした。

そこで、私たちの中ではそれぞれにいただいたフィードバックの整理も必要かなと思います。また、CHROを務められる方々の経歴を見て、人事畑の出身か、それとも事業部出身かも差分として見てみたいです。

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛(キャリアオーナーシップ リビングラボ)

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)