前回のコラムで、「人的資本の最大化」と企業の持続的成長はいかに実現可能か?という問いを解くために、自律型キャリア形成を推進する先駆的企業8社の経営戦略、事業戦略、人事戦略を相互に共有し、検討を重ね「キャリアオーナーシップ経営」という概念を導き出したことを紹介しました。

タナケン教授のキャリアオーナーシップ経営論①

日本型雇用のステレオタイプを打破し、キャリア・フレキシビリティを創出せよ―リンダ・グラットン教授とのインタビュー後の所感

この概念は、キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアムの取り組みから抽出された実践的なナレッジでもあります。この詳細については、「はたらく未来白書2022」としてまとめていますので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

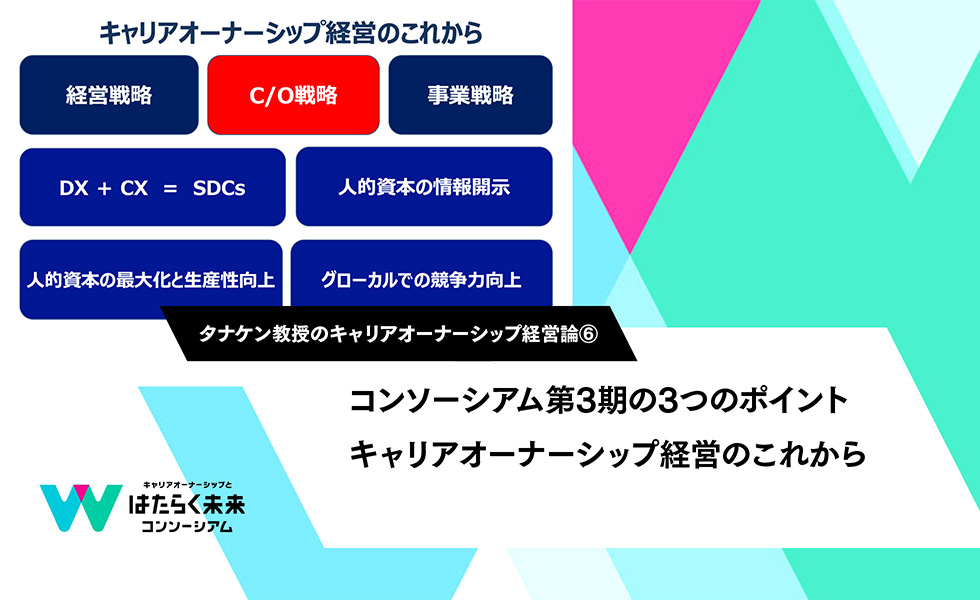

私にはこのナレッジをとおして実現したいことがあります。それは経営戦略、事業戦略、人材戦略、この三つの戦略を連携させながら、企業の生産性と競争力を高めていくことです。

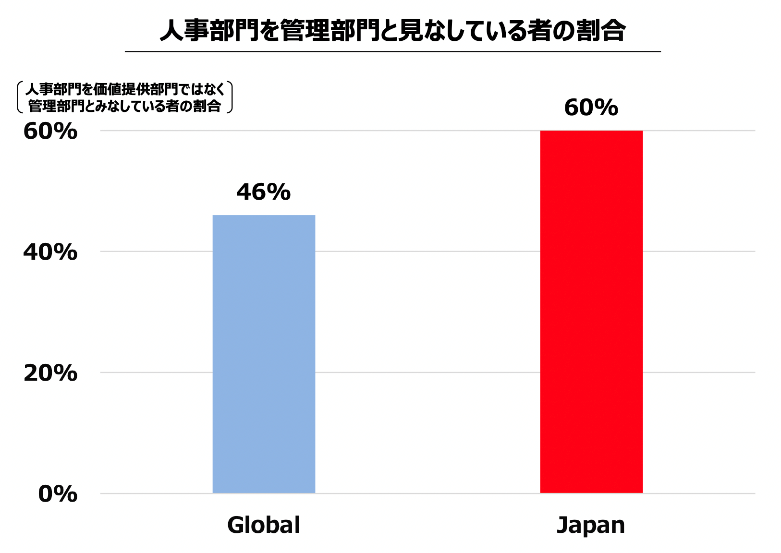

そのためにはいくつかの企業課題を乗り越えていく必要があります。以下のスライドを見てください。2020年に経済産業省から発表された「人材版伊藤レポート」で指摘されている、人事部門の役割の現状です。

(出典:持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~人材版伊藤レポート経済産業省が2020年9月に公表 https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_3.pdf ![]() )

)

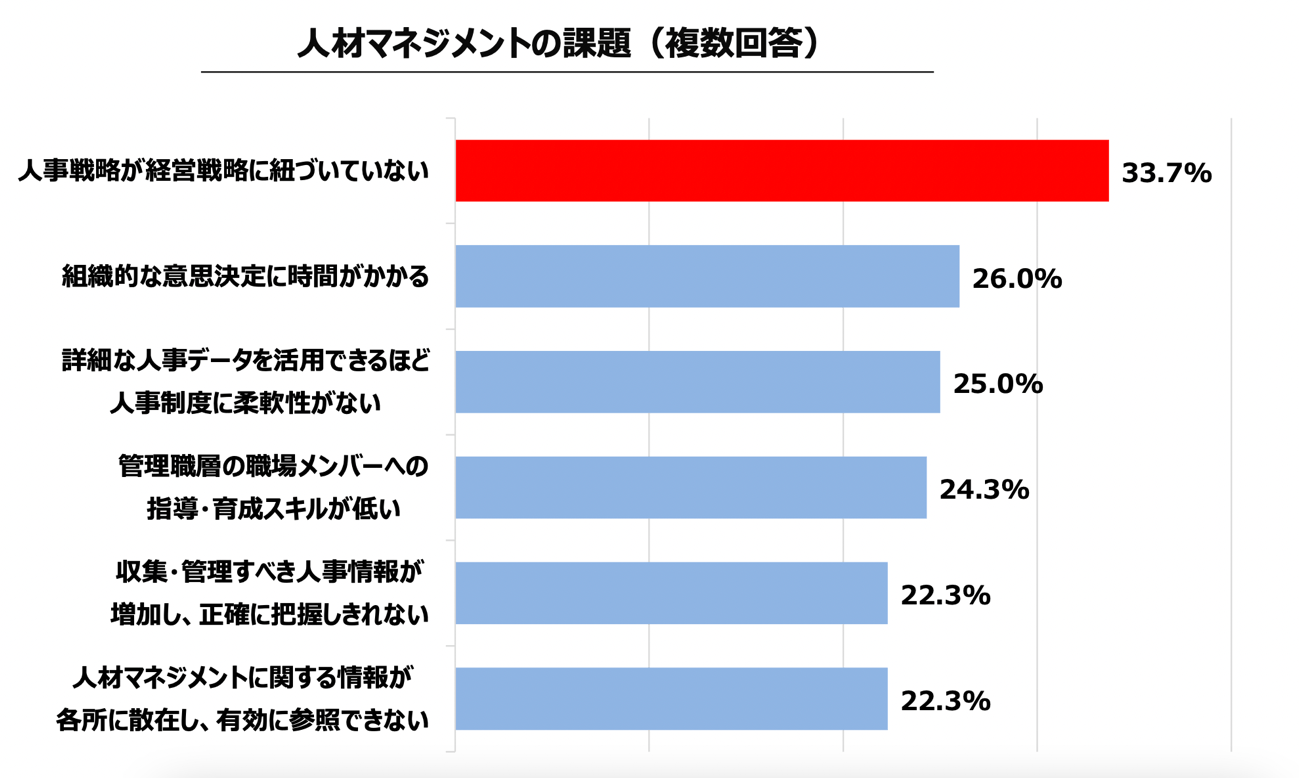

このスライドから明らかなことは、日本の人事部門は他国と比較して、管理部門としてみなされていて、価値を創造する成長部門として機能していないという点です。この点と連動して、人事戦略が経営戦略に紐づいていないことはが大きな問題点です。

(出典同上)

これは、日本企業の人事部が抱える特性であり、「弱点」であるといえるでしょう。この現在地を私たちは共有する必要があります。

その上で、何ができるのかを考え抜いていくのです。

やるべきことは、人事部門の役割転換です。組織の管理部門を担うだけではなく、組織の成長部門を牽引するグロースユニットとして経営戦略と人事戦略を戦略的につないでいくのです。

「人材版伊藤レポート」の生みの親、伊藤邦雄先生とのインタビュー所感

今回、上記資料が掲載された「人材版伊藤レポート」をまとめた一橋大学CFO教育研究センター長の伊藤邦雄先生に直接、インタビューする機会をいただきました。

NIKKEI STYLEキャリア 「キャリアは誰のもの」

三洋電機は「人材育成の敗戦」 タナケン先生×伊藤氏 ![]()

まず、伺ったのは人材版伊藤レポートの反響についてです。公開後、「破壊力のあるレポート」だったという感想を頂いたとのことです。その理由は、経営者が自社の人材育成や人材戦略が十分に機能していない点を重々承知しているからです。経営者にしてみれば、耳の痛い指摘だったのです。

それでは、どうすべきなのか?何から始めたらいいのか?についても伺いました。伊藤先生へのインタビューをもとに、これからのキャリアオーナーシップ経営に求められる「三つの方向性」をまとめておきます。

それは次の三点になります。

1)人的資源から人的資本へ――「費用」から「投資」への転換

2)人事から人材戦略へ――経営陣と人事とのより良き関係

3)経営人材の育成と持続可能なキャリア形成支援

一つひとつ見ていくことにします

1)人的資源から人的資本へ――「費用」から「投資」への転換

伊藤先生が熱量を持って語られたのは、人材をコストとして見ることのこれまで日本型経営の問題性です。これからの経営において、人材はコストではなく投資の対象であり、管理調整ではなく価値創造の対象として認識すべきであるということです。

この指摘は、私がキャリア開発の現場で今注目している、人的資源(Human Resources)から人的資本(Human Capital)」の転換にもつながります。人的資源(Human Resources)とは、人材を経営の貴重な資源と捉えること。広く知られているのは、その資源を管理する人的資源管理(Human Resources Management)という考え方です。HRMは、それまでの経営がモノやカネに焦点をあてていたのに対して、ヒトにフォーカスすることに意味がありました。ヒトの可能性に重きを置いて、組織内で人材開発を行うことが、経営にとって好循環をもたらすと認識されていたのです。

注視すべきは、資源と考えられている点です。資源とは、今ある状態や今の価値を把握するときに用いられる言葉です。例えば、脱炭素資源、エネルギー資源、炭素資源などです。つまり、現在の価値をどう効果的に利用していくのかに重きが置かれているのです。

それに対して、人的資本(Human Capital)とは、知識や技能を取得している人材が経営の重要な価値であると捉える考え方です。資源ではなく、資本としているのは、人材が知識や技能をアップデートし続ける、つまり、投資としてリターンを生み出す対象であると捉えられている点です。

見方を変えて述べるならば、人的資本とはこれからのキャリア開発を念頭に置いた成長対象なのです。人的資本(Human Capital)で捉えることの意義は次の二点です。

(1)「組織内キャリア」から「自律型キャリア」へのCX(=キャリアトランスフォーメーション)を促進できること。

(2)キャリアを「異動・移動(=トランジッション)」から「蓄積(=キャピタル)」として把握可能となること。

平たくポイントをまとめると、一人ひとりが主体的にキャリアを形成し、必要な知識やスキルをアップデート(*リスキリングを含む)し、その過程で必要なキャリア資本を蓄積していくことで、人的資本が形成されるのです。このような視座に立つからこそ、これからの組織には経営戦略、事業戦略、キャリア戦略が欠かせません。

社員のキャリアに寄り添うことで、人的資本を伸ばし、増やすことができるのです。

2)人事から人材戦略へ――経営陣と人事とのより良き関係

経営戦略、事業戦略、人材戦略を連携させるための具体的なアクションを練り上げていかなければなりません。大きな方向性としては、人材育成への計画的な投資を加味した、新人材戦略を策定すべきです。

そのためには経営陣と人事統括者が定期的な対話を通じて、人事制度改定、人材投資、経営戦略、事業戦略を連動させなければなりません。経営戦略や事業戦略は、持続的な企業価値の向上にむけて中長期での計画が組まれています。人材戦略も同じように策定していくのです。

経営陣の人事への理解が足りない場合には、他社事例を交えながら、経営陣に働きかけていくことも有効なアプローチになります。企業の最大の資本は、人材です。今雇用している社員一人ひとりの人的資本を最大化するアクションを否定する経営者はいないのです。

3)経営人材の育成と持続可能なキャリア形成支援へ

伊藤先生は経営人材の育成にも取り組まれてきました。アカデミックな知見と経営の現場をつなぎ、各社の取り組みを共有しながら、これからの日本型雇用や経営について経営者の輩出にも尽力されてきたのです。伊藤先生とダイアローグを交わした方々の中には、大手企業の経営者として活躍されている方が少なくありません。

本コンソーシアムの取り組みも、キャリアオーナーシップ経営を担う実践的ナレッジの共有の場になっています。これからの人的資本経営は、組織の中に閉ざしたものではなく、組織をこえて開かれたものでなくてはなりません。

社内での副業や兼業を推進し、複線型のキャリア形成を組織が応援していくこと。さらには、ダイバーシティ&インクルージョンの観点からも多様な働き方や価値観を受け入れていくオープンな組織を創造していくこともこれからの企業のグロースにつながっていきます。

人生100年時代の持続的なキャリア形成をサポートしていくのに社内で内製化したキャリア開発プログラムの受講を促すだけではなく、社外での学びの機会にも積極的にチャレンジできる支援プログラムを用意していきましょう。リスキリングやアップスキリングを越境学習の機会にしていくのです。

キャリアとはいつからでも年齢を問わずグロースさせることができる

個人の人的資本の最大化に向けて、個人個人が主体的にキャリアを形成し、組織はそうした個人の取り組みをサポートしていく。人的資本の最大化を実現する個人と組織の関係性をつくり上げていくことが、人的資本人事に求められていることなのです。やるべき方向は明確です。経営戦略と人事戦略を中長期計画の中で戦略的に連携させながら、組織内キャリアから自律型キャリアへの変容を促進させる取り組みを総合的に展開していくことです。

「うちの企業ではそんなことは無理だ」と感じられた人事の方、これからの企業の躍進は人事という成長部門にいるあなたのアクションにかかっていると言っても過言ではありません。「うちの企業にはできない」という思い込みを今こそ、捨てるべきときなのです。

個人と組織の関係性をより良くしていき、企業の生産性や競争力を高めていく。キャリアオーナーシップ経営のこれからの一挙手一投足に、日本企業の未来がかかっています。

寄稿:田中 研之輔 はたらく未来とキャリアオーナーシップコンソーシアム顧問

企画・編集:伊藤 剛 (キャリアオーナーシップ リビングラボ)

キービジュアル:古松 弘海(株式会社LINICA)