課題はSOMPOホールディングスと損保ジャパンの

対話不足にあった

SOMPOホールディングスさんは人的資本経営の観点において、さまざまな出来事を乗り越え、大きな変化を遂げようと努力されている印象です。まずは振り返りとして、2023年に一連の問題が顕在化する前、御社がどのような体制にあったか、教えていただけますでしょうか。

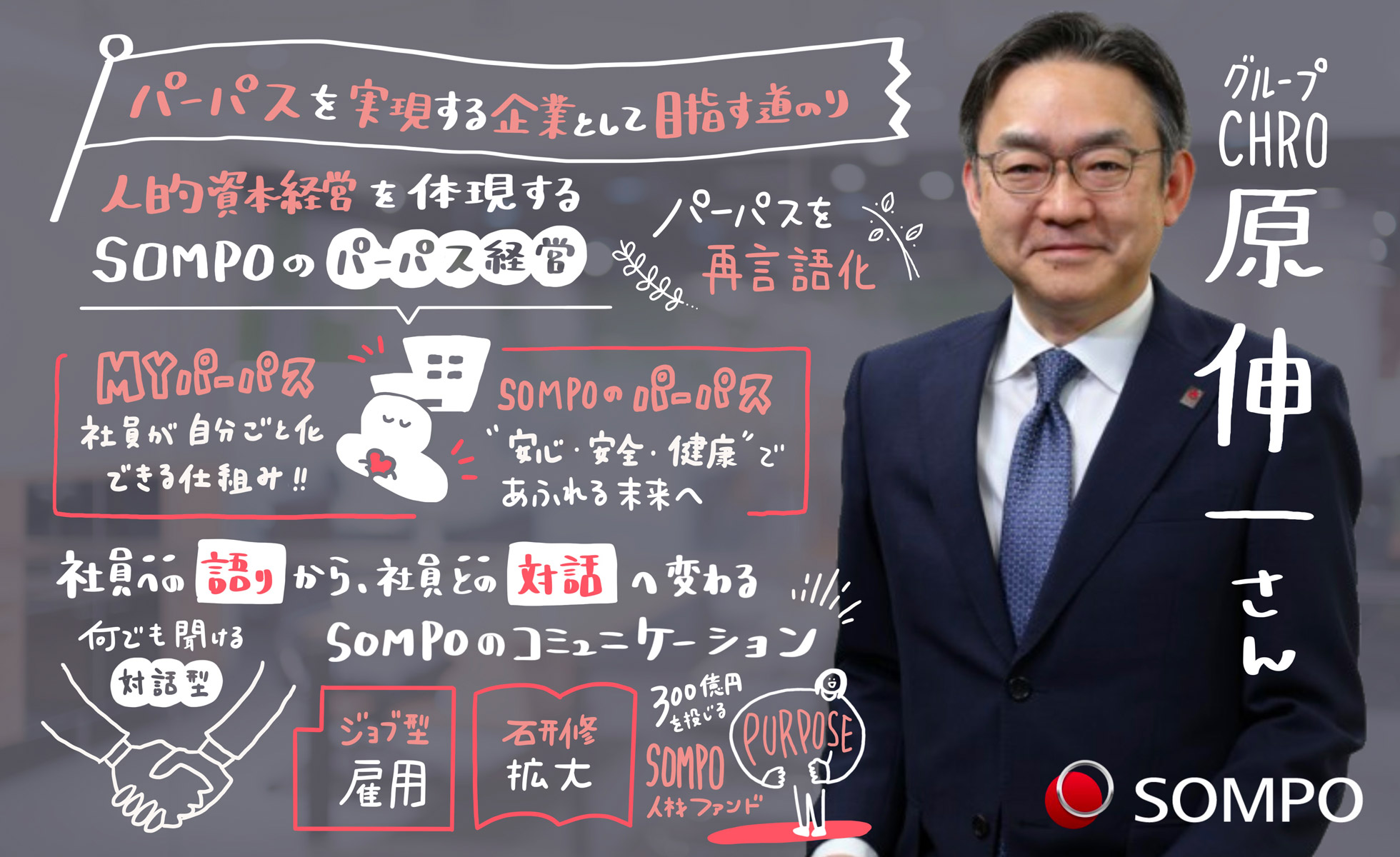

原:まずは、背景事情からお話させてください。当社グループでは、10年前の段階からパーパス経営やキャリアオーナーシップが重要であると考えていました。そして、さまざまな施策を始めてきました。

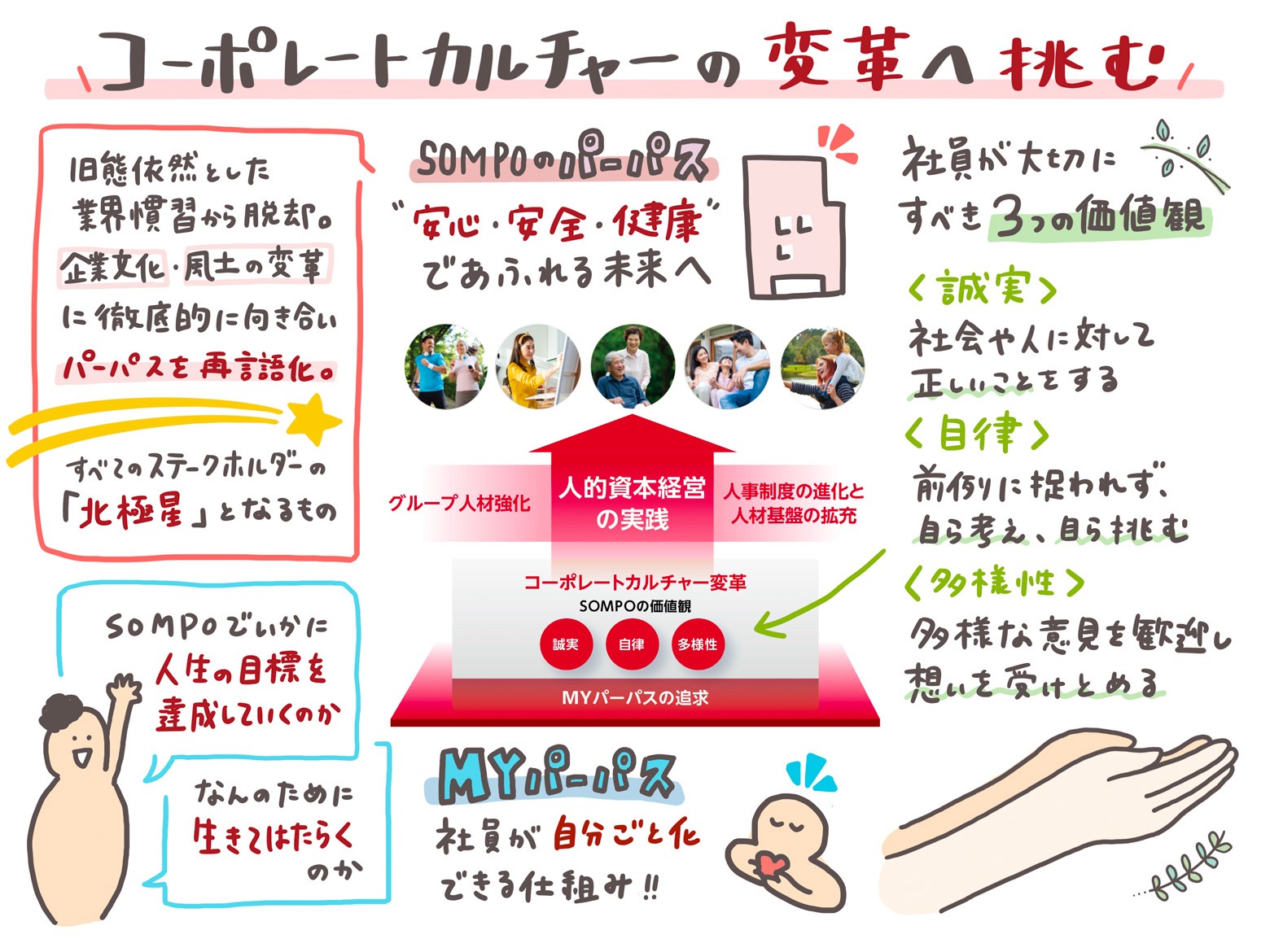

たとえば、「MYパーパス」として、社員全員に「自分の人生の意義や目的、働く意義」を考えてもらおうと考えました。MYパーパスとは、会社や組織から独立した個人の人生観です。「私はなんのために生きて、働くのか」を言語化したものですね。

MYパーパスを書いてもらったのは、SOMPOのパーパスと個人のパーパスを重ね合わせ、SOMPOでいかに人生の目的を達成していくのか、ということを考えてもらうためでした。

そして、まずはグループ内の「出島」としてSOMPOホールディングス(以下、HD)でMYパーパスを浸透させ、その後、損保ジャパン(以下、SJ)をはじめとしたグループ会社にも展開していきました。HDは社員数537名、対してSJは20,767名(ともに2024年3月現在)。SJは全国に支店も多数あり、人事異動や転勤の規模もHDの比ではありませんが、そんなSJも含めSOMPOグループで働く社員一人ひとりにMYパーパスが浸透するようあらゆる取り組みを進めていました。そんな中で、一連の問題が顕在化しました。

まさに、歩みの途上であったのですね。

原:そうですね。では、なぜ一連の問題が起きうる土壌が生まれてしまったかを振り返りますと、その背景にはコミュニケーションの課題があったと考えています。これは取締役会議長であり、社外取締役の東(和浩)さんが統合報告書で指摘した点でもありますね。特に、HDとSJの間で、対話に改善の余地があったと考えています。

HDは、パーパス経営を推進するなかで大きく2つの仕組みを導入していました。片方が先述のMYパーパス、そしてもう一つが「ジョブ型雇用」の推進です。この双方を、SJを含むグループ全体に適用したいと考えました。その背景には、「このままでは、当社グループに良い人材が来てくれなくなる」という危機感があったからです。

しかし、ジョブ型雇用については、HDからSJへ働きかける際に「SJの現状を見ていない」との批判もありました。これに対しては、ジョブ型雇用の導入が、これまでSJで必死に努力してきたジェネラリストをないがしろにする発言と誤解させてしまったところがあると反省しています。

これはほんの一例ですが、経営がやろうとしていることと社員の間にいつの間にかギャップが生まれていました。HDが示す方向性が正しく伝わらない、あるいは正しく伝わったとしても受け入れたくないということもあるでしょう。こうした一つひとつのコミュニケーションの齟齬から、社員が置き去りとなってしまいました。

加えて、持株会社に移行してから十数年、HDとSJの間でのトップ同士の対話が徐々に減っていきました。トップ同士が話さないと、役員同士も話をしなくなります。その部下である部長、課長たちはなおさらです。そしてそうしたことが、今回の件につながったのではないかと考えます。

これが、私なりに考える「コミュニケーションの課題」です。

反省をもとに、コーポレートカルチャーの変革へ挑む

一連の問題が顕在化したのち、多くの変更点があったと拝見しております。よろしければ、変革の大事なポイントを教えてください。

原:まず再発防止策の徹底にとどまらず、旧態依然とした業界慣習から脱却し、事業モデルを抜本的に変革することとしました。同時に、企業文化・風土の変革に徹底的に向き合う必要があると結論付けました。そして、そうした変革の取組みも考慮しながら、私たちが実現を目指す「SOMPOのパーパス」を再言語化しました。以前のパーパスは「“安心・安全・健康のテーマパーク”によりあらゆる人が自分らしい人生を健康で豊かに楽しむことのできる社会を実現する」でした。今回これを「“安心・安全・健康” であふれる未来へ」とシンプルに言い換えました。

実は、パーパスの再言語化は、一連の問題が顕在化する前、2023年2月ごろから検討していました。その背景には、例えば以前のパーパスの「テーマパーク」という言葉は、SOMPOグループの幅広い事業を表現するものの、他言語ではニュアンスが伝わりづらく、海外の社員には難解だといった課題認識がありました。パーパスとはどのような価値を社会に提供するのかといった企業の存在意義であり、すべてのステイクホルダーが共通して認識できる、いわば「北極星」でなければならないにも関わらず、実際にはそうはなっていなかったのです。そうした課題認識も踏まえ、再言語化に着手していた矢先に、一連の問題が顕在化しました。

一連の問題は、結果として新たなパーパスに影響を与えたのでしょうか。

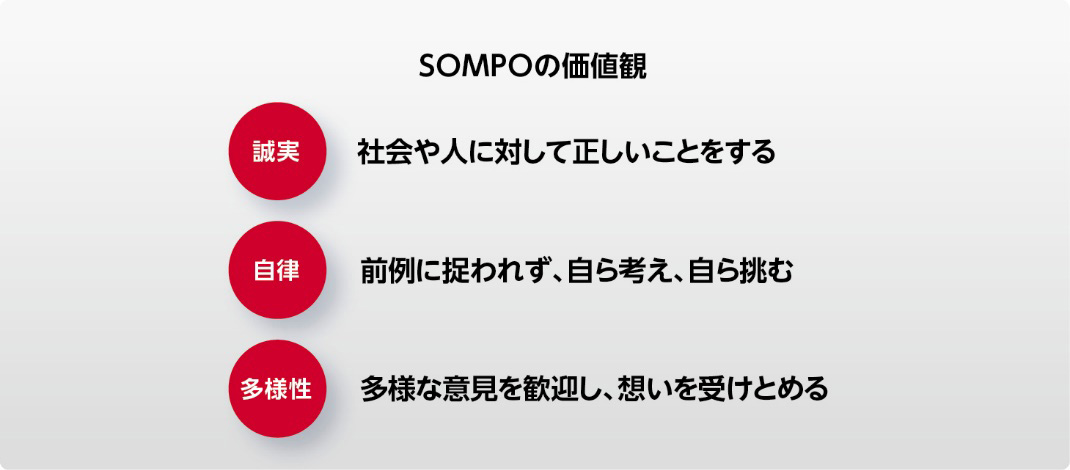

原:もちろんです。パーパスの再言語化にあたっては、国内外の役員、社員の声から、グループのDNA、強み、大切にしたい価値観、今後の社会変化を踏まえたあるべき姿などの意見を集約し、グループの過去・現在・未来について整理しました。その上で、一連の問題の反省も踏まえ、どうあるべきか役員間でも繰り返し議論しました。最終的には、当初の課題認識にあった「国籍を問わず理解されるか」といった点を考慮すると同時に、「グループの存在意義を普遍的に表しているか」といった観点から、パーパスを「“安心・安全・健康”であふれる未来へ」としました。加えて、パーパスの再言語化のみならず、そこへ至る道のりにおいて、社員が大切にしたい、大切にすべき価値観を合わせて明示した、これが大きかったと思います。「SOMPOの価値観」すなわち「誠実・自律・多様性」の3つです。

当社の中核である保険事業は規制産業です。規制産業というのは、価格などで制限があり、間違いが許されないことと同時に、参入障壁も高く守られている産業でもあります。そしてこういった規制産業では、決められたことを間違いなくやることが重視されると同時に、旧来からの業界固有の慣習等も強くありました。

しかし、急激に変化する社会のなかでいつまでもそれに甘えていては、生き残っていけませんし、パーパスも実現できません。当社はかねてから国内損保事業にとどまらず、グローバル展開や介護事業等への事業拡大を進める中で、パーパス実現に向けてイノベーションを生み出せる組織を作りたいと考えていました。だからこそ、保守的な業界において難しいキャリアオーナーシップの醸成や、多様性の確保にも取り組んできたのです。今回、「思想はあったけれども実現できていなかった」という反省を踏まえ、パーパスへ向かう道のりで大切にすべきものを明示しました。

社員“への”語りから、社員“との”対話へ変わる

SOMPOのコミュニケーション

具体的な施策で、変更されたところはありますか。

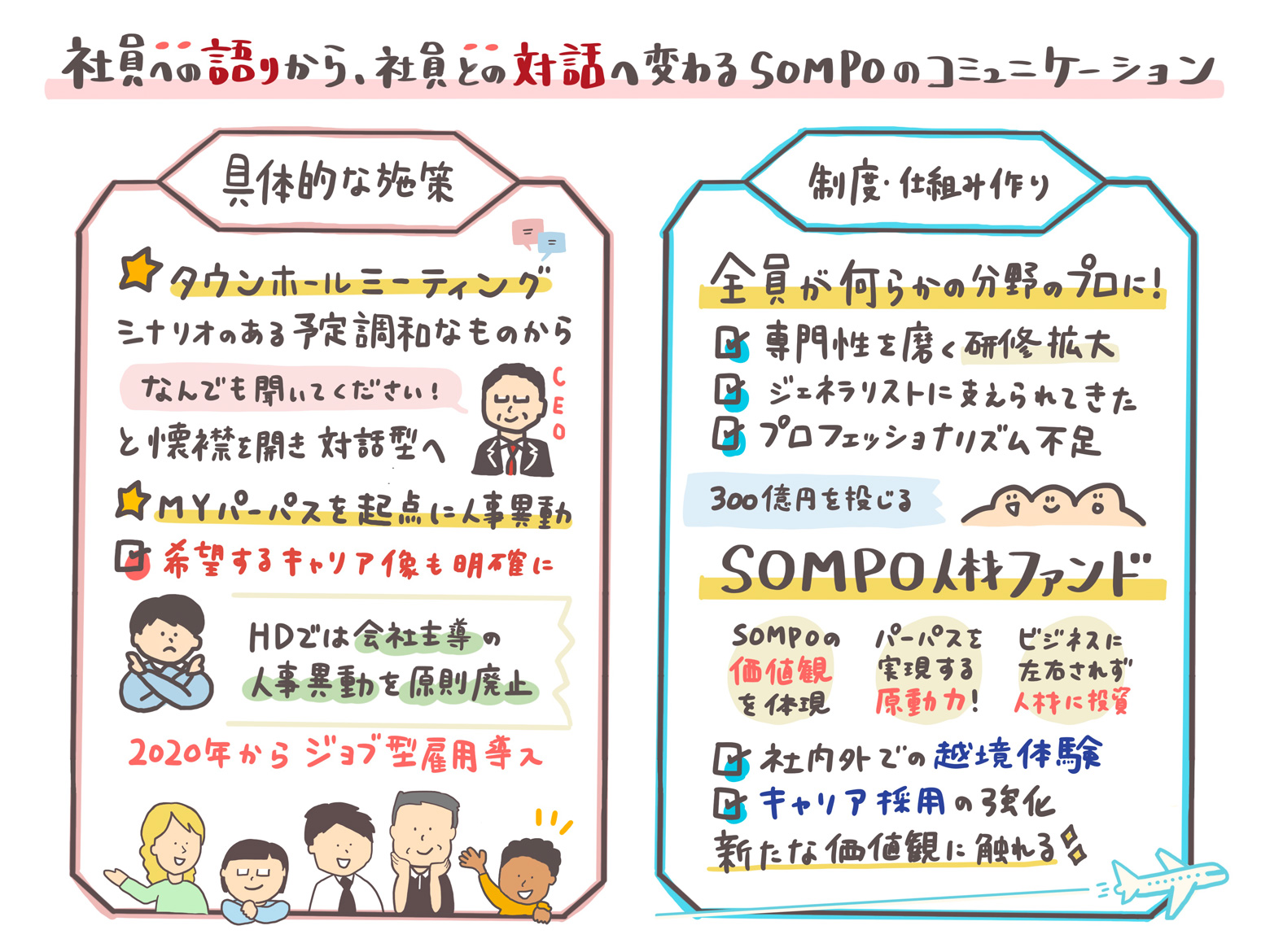

原:まずは、タウンホールミーティングの変化です。以前から、グループCEO自らがMYパーパスを語ったり、パーパス経営についてパネルディスカッションを行ったりするタウンホールミーティングを開催していました。しかし、その進め方は事前に準備したシナリオをもとに、トップ層や優秀な社員が入念なリハーサルを経てから話すスタイルでした。質疑応答の時間はありましたが、予定調和な印象になりやすかったのも事実です。

しかし、今のタウンホールミーティングはより対話型に変わりました。トップが「なんでも聞いてください」と懐襟を開き、そこへ自由に質問ができる。質問をしやすいよう、参加人数も減らしました。その分開催する回数は増えるため、語る側の負担は増えます。しかし、そうしてまでも対話の場面を作りたいのです。

その他にも変化がうまれています。もともとHDでは、2020年にジョブ型雇用を導入して以来、会社主導の人事異動を原則廃止しています。会社主導ではなく、自らキャリアを選択することで、プロフェッショナルとして成果創出することを追求していく、こうした制度は、これまでもSJ等のグループ会社でも各社の特色に沿った制度を前提として一部導入してきましたが、現在さらなる拡大・進化を検討しています。また、SJは2025年4月入社の新卒社員から、営業や保険金支払部門、商品開発部門などから第1希望の部署に応募できる仕組みを作りました。書類選考や面接などを経て、最初に配属される部署が決まります。必ずしも希望通りの配属になるとは限りませんが、本人の希望に合わせて配属を決めることで、スキルや専門性、学生時代の経験等を生かしてもらう狙いもあります。

そしてこうしたすべての施策は、社員にMYパーパスを言語化してもらう以上、会社はそれを実現できる場にしていきたいという気持ちの表れなのです。

単に社員が「MYパーパスを追求する」だけですと、組織内でどう生きるかという視点が抜けてしまうように思われます。その点については、いかがお考えでしょうか。

原:そこで推進しているのが、専門性、言い換えればプロフェッショナリズムを磨く研修の拡充です。さきほど「ジョブ型雇用という言葉が、SJの社員をないがしろにするかのような誤解を与えてしまった」という話をさせていただいたと思います。そうではない、本来私たちが伝えたかったことは、「全員が何らかの分野のプロになろう」ということでした。

これまでも、グループ全体でのグローバル経営人材育成、経営戦略上の重要ポストのサクセッションプランに基づく後継者育成、またグループ各社での階層別研修やスキル研修等の整備など、人材育成には積極的に取り組んできました。しかしながら、もともとはジェネラリストを育成し、ジェネラリストに支えられてきた会社、プロフェッショナリズムという観点ではまだまだ不足がありました。

こうした反省から、私たちは300億円を投じて、新たに「SOMPO人材ファンド」を設立しました。SOMPO人材ファンドは、実際に一人ひとりが「SOMPOの価値観」を体現するプロフェッショナルとなり、ひいてはパーパスを実現していく原動力となるための予算です。わざわざファンドとしたのは、ビジネスのアップダウンに左右されず、思い切って人材に投資していこうという決意の表れです。

SOMPO人材ファンドの一例としては、社内外での他流試合を通じた越境体験の拡充やキャリア採用の強化等があります。いずれも、新たな価値観に触れる社員が増え、従来の世界、価値観から脱皮する工程として必要だと考えています。

個人的には特に、越境体験をする社員が増えてほしいと願っています。社外の現実を知ることで自社の立ち位置と改善点を知ることができます。私も他社の方と親交が深まる中で「SOMPOさんは保守的だ」とご指摘をいただいた経験から、自社の正確な位置を把握したという経験があります。

また、外に出ることで自社の短所だけではなく、長所を知ることもできます。私自身は海外駐在等、2回の他流試合を経験しましたが、そのおかげで自分のことも、自社のことも好きになりました。外の世界を知ることで、自分や自社の強みに気づき、それを愛するようにもなるのです。社内外で専門性を磨きながら、それぞれがMYパーパスをSOMPOの中で実現していく。これが、私たちの取り組みです。

さらなる進展を目指し、SOMPOが描く変革の地図

それでは、今後のビジョンを教えてください。

原:制度設計だけでない、キャリアオーナーシップの醸成です。これまでも、SOMPOグループでは、自己選択型のキャリア形成を支援する制度を拡充しきました。先にお話ししたジョブ型雇用もその取り組みの一つですが、それ以外にも、たとえば公募ポストに対して自らの意思で応募し、希望する部署への異動を可能とする「ジョブ・チャレンジ制度」があります。所属会社に限らずSOMPOグループ各社の公募ポストにも応募できる制度としており、2023年度は計28社、840ポストを応募可能ポストとしてグループ社員に開示しました。しかし、実態として応募者数はかなり限定的で、「社員の自主的な手挙げ」に頼りすぎてもいけないというのが、率直な所感です。

HDとSJのコミュニケーションが不十分だった時期は、例えばSJの社員がHDの部門へ応募し合格することに対して必ずしも肯定的な見方ばかりではありませんでした。これはSJの目線で考えれば、納得できることでもあります。現業で売上を立てていかなくてはならないのに、大切な社員をHDに1名渡さなくてはならないのですから。

しかし、こういった空気を変化させていく「振り子」の役割を果たすのが、私の仕事だと考えています。なぜなら、組織にも慣性の法則のようなものが働くからです。

一連の問題を通じ、全員が反省をし、変革が必要であると痛感しました。そして意識して行動を変えようとしていますが、それでも気を緩めれば行動様式は元に戻ろうとする。ですから、慣性の働きを打ち消すために、振り切った打ち手を講じる必要があります。

大風呂敷を広げるよりも、誠実にこの先を見据えていく

原さんは自社の取り組みについて、厳しい自己採点をされている印象です。そういった姿勢を貫かれるのは、なぜでしょうか。

原:「まだ変わりきれていない」と思っているからです。新たな中期経営計画を2024年度にスタートさせ、変革を推進しています。しかし、パーパスの実現に向けた道のりにおいて、成功体験はまだ不足しています。

一例をあげますと、HDとSJで連携し、アンダーライティング(保険引き受けに関わる判断等)の専門性を磨くためのプログラムを整備しました。実際に受講された方々からは高い評価をいただいていますし、活気があったという話も聞いています。しかし、そうした取り組みがグループ全体に広がっているとはまだ言い難い……というのが、現実を直視した感想です。

しかし、変革を諦めることはありません。SOMPOはこれからも、一人ひとりがMYパーパスを実現できるよう、機会を提供していきます。そして、そういった場を望まれる方に入社していただけるよう、今後も努力していきたいです。

構成:伊藤 ナナ・杉本 友美(PAX)

企画:伊藤 剛(キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム)

グラフィックレコーディング:松田 海(ビズスクリブル株式会社)